省级党媒联动报道:织“绿围脖”,我们很行!

省级党媒联动报道:织“绿围脖”,我们很行!

荒漠化被称为“地球癌症”,是全球生态领域的热点和难点问题。我国是世界上遭受荒漠化危害最严重的国家之一。通过积极实施“三北”防护林体系建设、退耕还林还草、沙化土地封禁保护修复等重点生态工程,我国在防沙治沙领域取得了举世瞩目的成就,为全球荒漠化治理贡献了中国智慧和中国方案。

70多年来,兵团始终把生态文明建设摆在突出位置,守好发展和生态两条底线,加大生态系统保护力度。一代代兵团人栉风沐雨、扎根边疆,科学防沙治沙,在塔克拉玛干、古尔班通古特两大沙漠周边建起广袤绿洲,创造了“绿进沙退”的生态奇迹,探索出一条沙漠增绿、发展增质、产业增效、职工增收的生态建设发展之路,交出了荒漠化防治的“兵团答卷”。

全国两会期间,兵团日报团炬客户端与内蒙古日报草原云客户端、宁夏日报客户端共同推出“织‘绿围脖’,我们很行!”联动报道,以文字、图片、SVG等多种形式,全方位、多角度、立体化呈现各地在荒漠化治理方面展开的新实践、取得的新成效。

兵团80%以上的团场实现林网化

兵团日报全媒体记者史进

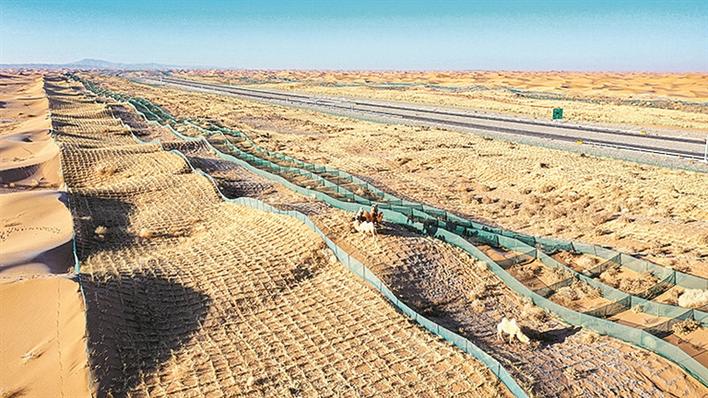

在二师三十八团至塔中沙漠公路沿线,工人进行防沙固沙网格铺设作业(资料图片)。三十八团通过植树造林、荒漠化治理等措施,逐步在沙漠边缘建起绿色生态带,片片绿洲成为抵御风沙、保护生态环境的重要屏障。兵团日报全媒体记者 谌慧 摄

兵团有123个团场位于沙漠边缘,生态环境脆弱。坚持走生态优先、绿色发展的道路,兵团把防沙治沙工作纳入经济社会发展战略全局,切实履行生态卫士职责,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护与系统治理,着力推进实施“三北”防护林体系建设、天然林保护、防风治沙、退耕还林和退牧还草等工程,逐步建起环绕塔克拉玛干和古尔班通古特两大沙漠的绿色生态带,形成乔木、灌木、草场结合的综合防护林体系,为建设完备的绿洲防护体系,筑牢我国北方生态安全屏障贡献了兵团力量。

随着兵团“含绿量”不断增加,沙化土地综合治理能力和实效得到“双提升”,沙区植被盖度和固碳能力实现“双提高”,荒漠化和沙化面积连续“双缩减”,兵团生态环境呈现稳中向好趋势。数据显示,“十三五”以来,兵团累计治理沙化土地857.9万亩,提前完成“十四五”防沙治沙治理目标。如今,兵团森林蓄积量达2906万立方米,森林覆盖率超过15%,80%以上的团场实现林网化。

防沙治沙是生存问题,更是发展问题。为把生态改善和区域经济发展结合起来,兵团坚持分类施策,根据沙化土地实际,实行分类保护、综合治理和合理利用,用好沙漠资源,探索“光伏+治沙”模式,推进光伏与生态修复协同发展;统筹防沙治沙、新能源发展、设施农业建设等任务,布局“林光互补”“草光互补”,发展光伏产业;推动沙漠治理由单纯防沙治沙向“防治用”并举转变,让沙漠从生态“最大劣势”逐步转变为“最大优势”,形成生态效益、经济效益和社会效益多赢的局面。

内蒙古防沙治沙1954万亩居全国首位

内蒙古日报·草原云记者霍晓庆

在内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗巴彦呼交嘎查其白线防沙治沙项目区,治沙工人在道路两侧拉滴灌带,以提高草方格中的植物成活率(资料图片,无人机拍摄)。多年来,在内蒙古科尔沁沙地主要分布地域,赤峰市和通辽市两地因地制宜,综合运用草方格固沙、以路治沙、光伏治沙等多种手段,推进沙地治理。据预计,到2030年,内蒙古将新增完成科尔沁沙地沙化土地综合治理1100多万亩。 新华社记者 连振 摄

内蒙古自治区境内自西向东,分布有巴丹吉林、腾格里、乌兰布和、库布其等沙漠,以及毛乌素、浑善达克、科尔沁等沙地,是全国防治荒漠化的主战场之一。

“三北”工程攻坚战的三大标志性战役中,两大战役的片区主要位于内蒙古境内。此外,内蒙古还承担了河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战的大量治沙任务。

内蒙古扛起责任担当,坚决打主攻、当主力,深入推进“三北”工程三大标志性战役,创新推出光伏治沙、以路治沙、以工代赈、先建后补等新模式。2024年,在库布其沙漠构筑起绿化带、淤地坝、光伏治沙带、锁边林“四道防线”;在科尔沁沙地和浑善达克沙地推行“以路治沙”,开工建设26条“穿沙公路”,总建设规模450公里,将带动治沙85.8万亩;在巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠,内蒙古、甘肃合作开展跨界区域荒漠化防治,努力构筑“四大阻击防线”和“四大锁边林草带”,阻止两大沙漠“握手”。

2024年,内蒙古完成“三北”工程建设任务2442万亩,占全国45.8%;完成防沙治沙1954万亩,居全国首位,防沙治沙和风电光伏一体化工程治理沙化土地238万亩、配套新能源装机2727万千瓦,以日均治沙6万亩的骄人战绩领跑全国,再次刷新“世界治沙看中国、中国治沙看内蒙古”的定义。

宁夏荒漠化和沙化土地面积连续20年“双缩减”

宁夏日报记者马雨馨

位于宁夏回族自治区境内的乌玛(内蒙古乌海市至青海玛沁县)高速青铜峡至中卫段穿越腾格里沙漠的路段,两侧设置了生态防护带(资料图片,无人机拍摄)。中卫市探索创造了被誉为“治沙魔方”的草方格治沙技术和“五带一体”铁路防风固沙体系,开创了中国沙化土地治理的先河。借助“三北”防护林、退耕还林、天然林保护等工程,中卫市累计治理沙漠10万公顷,“逼退”腾格里沙漠25公里,创造了从“沙进人退”到“绿进沙退”的奇迹。 新华社记者 冯开华 摄

东邻毛乌素,北接乌兰布和,西濒腾格里,宁夏回族自治区三面环沙。大漠无边,面对这样的挑战,宁夏人民没有退缩。

20世纪50年代,被誉为“治沙魔方”的草方格在宁夏中卫沙坡头诞生,守护着我国第一条沙漠铁路“包兰铁路”。历经四代治沙人的探索,宁夏打造出固沙防火带、灌溉造林带、草障植树带、前沿阻沙带、封沙育草带“五带一体”防风固沙体系,确保这一世界上首条通过高大流动沙丘的沙漠铁路畅通无阻。

党的十八大以来,宁夏依托三北防护林、退耕还林还草、天然林保护等国家重点生态林草工程,坚持防沙、治沙、用沙并重,推广“五带一体”防风固沙、企业参与沙地整治综合开发、毛乌素沙地草方格固沙综合治理、河东沙地丘间种植封育修复等成熟治沙技术模式,持之以恒推进防沙治沙工作。

多年艰苦卓绝的奋斗,让宁夏率先成为“人进沙退”的省区,全区森林覆盖率由“三北”工程建设之初的2.4%,提高到现在的11.35%,草原综合植被盖度由35%提高到56.8%,连续20年实现荒漠化和沙化土地面积“双缩减”。

宁夏在加快恢复自然植被、实现“人进沙退”的同时,不断提高土地、太阳能等多种资源综合利用效率,实现光伏发电与生态修复协同均衡发展,一幅多能互补、生态融合发展的蓝图,正在荒漠化土地上徐徐展开。