如何因地制宜 发展现代农业?

如何因地制宜 发展现代农业?

今年中央一号文件明确提出:“以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力。”当下,天山南北陆续迎来春耕春管关键阶段。放眼广袤的田野,兵团各师市政策护航、科技赋能,农业现代化进程不断加快,致力于走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展路径。兵团日报今日推出相关报道,敬请关注。

绿洲沃土谱华章

——四师可克达拉市现代农业高质量发展综述

兵团日报常驻记者杨俊钦、通讯员沈睿燕

务农重本,国之大纲。从“传统耕作”到“科技赋能”,从“单一生产”到“全链升级”,四师可克达拉市这座军垦新城以“绿洲雄心”书写农业现代化答卷。站在可克达拉市建市十周年的历史节点回望,这里沃野流金、产业蓬勃、城乡和美,一幅美丽画卷正徐徐铺展。

筑牢粮仓

扛稳粮食安全“硬担当”

4月1日,在四师六十六团十六连,大马力拖拉机正在播种。兵团日报常驻记者 杨俊钦 通讯员 孙自飞 摄

“地还是那些地,但产量稳步提升了不少。”站在四师七十一团大田玉米高产示范田边,六连职工刘霖感慨道。2024年,这片玉米地以平均亩产1394.4公斤的成绩刷新全国万亩玉米单产纪录,连续14年领跑全国。

作为兵团最大粮食生产基地,师市大力推进主要粮食作物高产创建工作,成立领导小组,建成高产指挥田70余块,建立师、团、连三级挂钩高产田制度,确保责任到人、责任到田,持续发挥示范引领和辐射带动作用。

在四师六十七团,随着主要粮食作物高产创建工作推进,高标准农田建设日渐完善,农田基础设施大幅改善。2024年,该团种植大户尹雪梅种植的冬小麦地块在全国农垦粮油等主要作物提升劳动竞赛中,获得小麦高产样板田特等组奖项。“滴灌管道铺到地头,只需要打开开关就能浇水,种地越来越省心。”尹雪梅说。

十年来,师市累计建成高标准农田162.56万亩,占耕地面积87.87%,大力普及滴灌设施,为推广水肥一体化打下坚实基础,曾经的“补丁田”变成“田成方、渠相连、旱能灌、涝能排”的沃野,耕地质量和农业生产能力显著提高。

2023年,四师六十八团七连职工张瑜轩在春大豆示范基地采用“密植+系统化调”技术,亩产高达447.96公斤,夺得全国春播净作大豆竞赛第一名。有了好技术,张瑜轩今年打算种植110亩春大豆,他笑言:“专家在地头手把手地教,咱这‘土把式’也成了‘技术员’。”

围绕农业提质增效,师市大力推广小麦缩行增密、玉米“奇台农场模式”和“孜然+”多熟制模式等技术,加大良种良田良法良技良机“五良”配套技术集成应用力度,良种覆盖率达到100%,肥料利用率提高到44%,主要农作物病虫害绿色防控率达到56%。

十年间,师市粮食种植面积增长32.85%,总产量突破百万吨,小麦、玉米、大豆单产增长明显,粮食种植面积和总产持续保持兵团第一,成为名副其实的“塞外粮仓”。

特色赋能

激活产业振兴“新引擎”

4月1日,四师六十二团十二连种植户刘军算着“种子账”,眉开眼笑:“26亩地年收入8万元,加入合作社还能分红,种这‘金豆豆’比打工强多了。”刘军所在的十二连,有近半数职工种植制种玉米。职工看好制种玉米的根本原因,除了收入有保障外,节水和劳动成本低也是很重要的因素。

据统计,全国每100粒玉米种子,就有8粒来自师市。作为国家级玉米制种大县,师市以“一粒种子”撬动百亿产业,建成30万亩标准化制种基地,形成了产业要素集聚、区域联系紧密的种业发展格局。

特色产业“多点开花”,戈壁绿洲焕发新生机。走进四师六十四团生姜产业园,227座拱棚排列整齐,空气中弥漫着姜种的辛辣香气。通过“企业+合作社+订单”模式,该团建成催芽车间、气调库和深加工生产线,生姜亩利润超5万元,产品远销上海、广州等地。

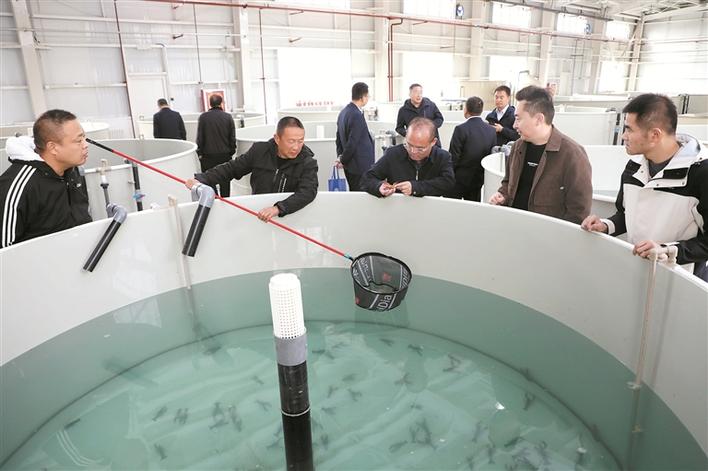

四师六十八团小龙虾繁育基地育苗车间内,工作人员在观察种虾生长情况(资料图片)。 兵团日报常驻记者 杨俊钦 摄

六十八团小龙虾种苗繁育基地繁育池内,小龙虾欢快游弋。“亩产水稻700公斤,龙虾亩收入1500元,真正实现‘一田双收’。”基地负责人张晓光说。近年来,六十八团大力推广工厂化育秧新技术,持续推进小龙虾本地越冬,普及“稻虾共作”种养模式,走出了一条独具特色的高质量发展新“稻”路。

六十七团酿酒葡萄园里,万亩藤蔓绵延如海,酿出的葡萄酒屡次斩获国际大奖。十三连农户李瑞忠感叹道:“谁能想到戈壁滩能长出‘紫色黄金’。”近年来,六十七团酿酒葡萄种植面积稳定在1.5万亩左右,是目前伊犁河谷最大的酿酒葡萄种植区,引进5家葡萄酒企业,形成了较为完善的产供销一体化酿酒葡萄产业体系。

从“单一种植”到“三产融合”,师市现有4家国家级、16家兵团级农业产业化龙头企业,715家合作社,打造“伊力特”“伊帕尔汗”等知名品牌。2024年,农产品加工产值与农业总产值比达2.4∶1,产业链增值效益显著。

和美乡村

绘就乡村振兴“新画卷”

“连队人居环境整治以后,柏油路通到家门口。现在,门前种花、院里种菜,连队还帮着我们开起了民宿,一年增收两三万元。”四师七十一团骑兵连(七连)职工楼莉萍高兴地说。

日前,农业农村部乡村产业发展司举办2025美丽乡村休闲旅游行(春季)推介活动,现场发布60条春季精品线路和189个精品景点,“四师七十一团特色军垦观光休闲游”入选精品线路,“七十一团骑兵连(七连)”入选精品景点。

近年来,师市以连队人居环境整治为抓手,全域推进“五清三化一改”爱国卫生运动,2020年以来,共推进119个生产生活一体化连队乡村建设行动,新改建农村公路、连队巷道890公里,安装路灯7709盏,71%的连队实现24小时供水,59%的连队建成完整的排污系统,水冲式公厕覆盖率达到86.5%,卫生户厕普及率达到96%,绿化覆盖率达到30%,连队面貌焕然一新。

乡村振兴既要“塑形”,更要“铸魂”。3月31日,在四师六十九团芙蓉社区农家书屋,连队“两委”成员杨文正带着孩子们读书。“这里建筑面积100平方米,藏书1万余册,是连队的‘文化客厅’。”杨文自豪地说。

近年来,师市坚持政府主导、强化基层原则,大力推进基层文化场所建设,将优质文化服务延伸到基层。截至目前,共打造28个团场、社区图书馆分馆,建成新时代文明实践站210个。今年以来,开展特色阅读、“传承红色基因”等活动130余场,连规民约、积分制管理让文明乡风浸润人心。

产业融合的探索激活了发展动能。四师六十六团七连依托薰衣草产业打造“紫色小镇”;四师六十一团七连扶持职工群众开办农家乐、民宿。“连队变景区、农房变民宿、职工变导游”的生动实践,让乡村振兴既有“颜值”又有“产值”。随着一个个和美乡村绘就出乡村振兴新画卷,师市职工群众满意度大幅提升。

十年磨一剑,绿洲起宏图。2025年,四师可克达拉市将新建高标准农田3.47万亩,推广玉米密植精准调控技术50万亩;延伸生姜、冷水鱼等产业链,让更多“土特产”闯出大市场;深化“百连示范工程”,打造28个“百连示范”连队……锚定“农业强师”目标,师市正以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,奋力书写农业高质高效、乡村宜居宜业、职工富裕富足的新时代答卷。

六师五家渠市:培优合作社 拓宽致富路

任斐斐、朱小丽

4月7日,六师军户农场九仙菇食用菌种植专业合作社的温室大棚里,棕褐色的羊肚菌破土而出,密密麻麻地铺满菌田。种植户黄先军仔细查看羊肚菌的长势,小心翼翼地采收着这些“土黄金”。

“大棚温度得控制在8到16摄氏度,湿度要保持在50%以上,每个环节都马虎不得。”忙碌间隙,黄先军对笔者说。这位有着丰富种植经验的农技好手,如今成了种植羊肚菌的“土专家”。

去年9月,在六师农业科学研究所的技术支持下,黄先军开始试种羊肚菌。经过半年的精心培育,今年3月,这批菌菇终于破土而出。“一座大棚的产值能达到8万到10万元,今年我们试种了4座温室大棚菌菇。”九仙菇食用菌种植专业合作社理事长毛春山算起经济账,喜悦溢于言表。

六师农业科学研究所特色作物研究室主任赵亮介绍,科研团队历经4年技术攻关,成功总结出一套契合新疆气候的羊肚菌种植模式。目前,该合作社成为六师农业科学研究所的食用菌示范基地。

近年来,六师五家渠市统筹谋划、多点发力,以提升规范运行水平、增强生产经营和服务带动能力为着力点,全方位强化政策引导与要素保障,推动农工专业合作社从数量增长向提质增效、量质并举转变。

截至今年2月底,六师五家渠市注册登记的农工专业合作社达903家,累计带动1.3万名职工群众增收致富。

在六师新湖农场,75座大棚整齐排列。新湖农场昕望农业开发专业合作社的社员们在大棚间忙碌穿梭,为樱桃树施肥、浇水。该合作社现有社员156人,建有蔬菜、水果、育苗等温室大棚75座,配套建设2座保鲜库、1条果品烘干生产线,还开设了4家社区门店,构建起绿色果蔬生产、加工、销售一体化的产业链。去年,合作社实现经营收入1160万元,社员人均盈余分红9600元。

“今年,合作社种植了39座大棚果树。目前,大棚樱桃长势良好,花开正艳,预计6月底迎来丰收。”昕望农业开发专业合作社理事长卢宗安介绍,合作社计划推出樱桃采摘游项目,吸引周边居民前来体验,进一步拓展增收渠道。

据了解,今年,六师五家渠市进一步完善“龙头企业+农工专业合作社+职工”经营模式,为社员搭建坚实的基地平台,提供专业的技术指导,畅通产品销售渠道,让农工专业合作社成为团场农业发展、推进乡村振兴的“领头羊”。

十四师皮山农场:多元产业助力群众多点增收

金 波

“我种了20年小麦,深知每一滴水都很金贵。去年,连队修了防渗渠,今年清理淤泥轻松多了。”十四师皮山农场四连职工麦麦提·巴拉提弯腰清理渠中的枯枝烂叶。

春耕时节,皮山农场四连的田间地头一派繁忙。300多名党员、职工群众肩扛铁锹、手拿十字镐,沿着灌溉渠一字排开,干劲十足,清理着渠内的淤泥和杂物。

皮山农场位于塔克拉玛干沙漠南缘,长期以来,水资源短缺、灌溉用水利用率低等问题,一直制约着这里的发展。2024年,皮山农场党委争取到中央衔接资金和上级自筹资金共计9588.91万元,实施9个连队老灌区的高效节水提升改造工程。项目新建44个滴灌系统,节水灌溉系统覆盖面积达2.97万亩。工程完工后,水直接输送到田间,实现土地高效节水灌溉,大幅降低了用水成本。

“皮山农场种植了6500亩冬小麦,这几天已经开始放水春灌了。我们组织农技人员深入田间地头,为农户提供技术服务,为全年丰收筑牢根基。”皮山农场农业和林业草原中心工作人员漫沙古丽·巴热说。

小麦喝足水的同时,枣树、中草药等作物也得到精准灌溉。近年来,皮山农场积极引导职工调整种植结构,发展特色种植,提升经济效益和生态效益。

枣树作为皮山农场的传统林果作物,一直是职工群众的重要经济来源。为提高枣树的产量和品质,2024年,皮山农场先后邀请师市农业农村局、塔里木大学、石河子大学的专家教授,组织召开红枣管理现场会20余场次,连队共组织召开现场会100余场次,指导职工群众科学修剪、合理施肥和防治病虫害。眼下,皮山农场枣树幼芽萌发,枝头新绿点点,职工群众对红枣丰收信心满满。

此外,皮山农场积极探索中药材种植新路径。依托当地独特的自然条件和资源优势,引进防风、黄芪、丹参等适宜本地种植的中药材品种,种植面积达3000亩。通过示范种植和推广,中药材种植逐渐成为职工增收新渠道。目前,中草药种植已惠及40余户家庭,春耕期间,户均增收就超过了1500元。随着幼苗管护、采收等环节陆续展开,预计全年可为300多人提供就业岗位。

4月8日,在皮山农场巴扎上,职工群众正在挑选苗木,与卖家交流种植技巧。在连队党支部的引导下,皮山农场7个连队的1765户职工家庭科学规划自家庭院,实现居住区、养殖区、种植区合理布局,房前屋后焕然一新。为确保职工群众增收,连队安排专人牵头负责发展庭院经济,组织种植养殖能手传授经验。2024年,皮山农场庭院经济模式初见成效,户均庭院经济收入达7000元以上,为职工群众增收致富注入新动力。

多元产业的发展,不仅推动皮山农场经济持续增长,还为职工群众提供了更多就业机会和收入来源。今年,皮山农场将持续优化农业产业结构,提升农业生产效益和附加值。

采访感言

连续多日实地走访,记者真切感受到四师可克达拉市涌动的蓬勃发展活力。

师市地处伊犁河谷,生态优良,水资源充沛,良田草场广袤,作物种类丰富,农业产业基础扎实,具备走出一条兵团特色现代化农业农村发展道路的先天优势。

近年来,师市始终将保障粮食安全视为首要政治任务,在主要粮食作物高产创建、特色产业发展、乡村振兴等方面持续发力,一幅农业兴、连队美、职工富的乡村振兴美丽画卷正徐徐展开。

作为农业大师,师市粮食播种面积和产量长期稳居兵团首位,连续十二年荣获“国家产粮大县”称号,通过扩大粮食作物种植面积、推进高标准农田建设、创新技术应用体系,有效激发职工群众生产积极性。

在夯实粮食主业基础上,师市特色产业呈现多元发展格局:生物制造与制种产业形成规模效应,小龙虾全产业链和酿酒葡萄产业集群效应凸显,实现资源优势向产业优势的高效转化。师市坚持“塑形铸魂”双轮驱动,通过人居环境整治提升连队面貌,以文明乡风建设凝聚精神内核,借产业融合激活发展动能,打造出生态宜居与产业兴旺协同发展的和美乡村新范式。

四师可克达拉市通过协同推进机制激活农业农村发展动能,在构建现代农业高质量发展新格局中持续突破,连队基础设施迭代升级、职工群众多元增收、全链式产业集群加速成型,生动诠释着中国式现代化兵团实践。