二师铁门关市红石榴博物馆:一座博物馆如何让历史有了温度?

聆听博物馆里的故事丨二师铁门关市红石榴博物馆:

一座博物馆如何让历史有了温度?

兵团日报全媒体记者朱丹丹

4月11日,二师铁门关市红石榴博物馆正式开馆。这座馆内使用面积553.2平方米的综合性场馆,以“石榴”为名,取意“各民族像石榴籽一样紧紧相拥”,集收藏、研究、展示、宣传功能于一体,通过1500余件老物件、搪瓷制品、各民族传统乐器等展品,全景式呈现中华民族团结奋进的历史画卷。

开馆当日,讲解员带领参观者穿行于红色搪瓷艺术陈列展与民族乐器展之间,一件件带着时代温度的展品,给大家留下深刻印象。今天,我们对话二师铁门关市红石榴博物馆负责人苗世龙,解码“红石榴”的精神内核。

独特命名,承载深厚内涵

4月11日,二师铁门关市红石榴博物馆讲解员为参观者讲解展品。 兵团日报常驻记者 王云鹏 通讯员 严生金 摄

记者:以“红石榴”命名博物馆,既是文化符号,更是精神象征。这个名字有着怎样的地域特色与时代内涵?

苗世龙:“红石榴”的命名,是地域文化与时代使命的深度融合。新疆作为多民族聚居区,石榴文化源远流长。石榴既是丝绸之路贸易的商品,也是各民族交往交流交融的文化符号。从地域特色来看,二师铁门关市曾是古代丝绸之路中道上的咽喉要地,也是连接东西方贸易和文化交流的重要节点。博物馆选址于此,正是要以“石榴”为纽带,串联起多民族共同生活的历史记忆。从时代内涵而言,近年来,新疆大力推进民族团结进步模范区建设,“红石榴”品牌已成为铸牢中华民族共同体意识的重要载体。我们希望博物馆不仅是文物的陈列空间,更是铸牢中华民族共同体意识的教育基地。

记者:作为综合性博物馆,如何平衡“收藏研究”与“公众教育”的功能?目前的展陈设计有哪些特点?

苗世龙:我们遵循“以物载史,以史育人”的理念。在文物收藏上,我们突破传统收藏思维,目光不局限于传统意义上的珍贵文物,更着重挖掘那些蕴含深厚生活气息与场景感的物件。比如不同历史时期的民族服饰,它们不仅是穿着之物,更承载着民族文化的传承与变迁。还有集体劳动中使用过的各类工具,见证着各族职工群众携手并肩、共创美好生活的奋斗历程。

通过这些展品,历史不再是书本上冷冰冰的文字,而是以鲜活的姿态走出书本,呈现在大众眼前,使参观者得以触摸历史的肌理,感受岁月的温度。在展陈设计方面,我们创新采用“主题串联+场景复原”的模式。以红色搪瓷展区为例,按照时间脉络有序铺陈,从革命战争年代饱含热血激情的早期制品,到建设时期见证艰苦创业的实用器具,再到新时代展现蓬勃发展的精美物件,完整勾勒出一条从过去延伸至当下的精神传承轨迹,每一件展品都在主题的串联下讲述着一段段波澜壮阔又充满温情的故事。

丰富展品,诉说民族团结故事

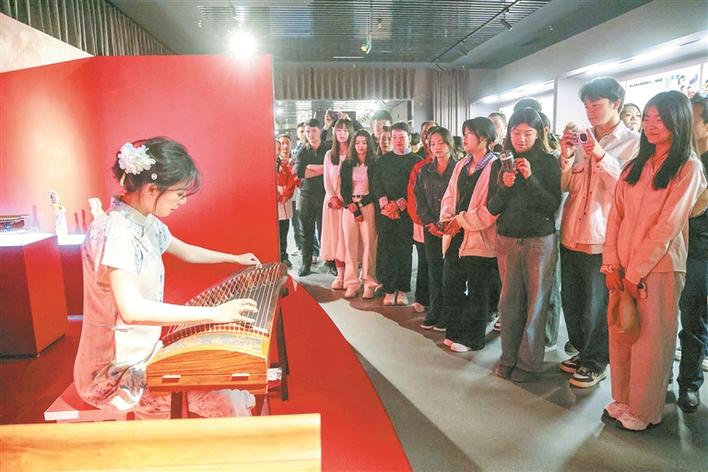

4月11日,古筝演奏者在二师铁门关市红石榴博物馆演奏《渔舟唱晚》。兵团日报常驻记者 王云鹏 通讯员 严生金 摄

记者:馆内展品以老物件、搪瓷制品、民族乐器为主,这些看似“日常”的物品,如何成为讲述民族团结故事的载体?

苗世龙:老物件堪称历史的“活化石”。就拿展厅里的搪瓷盆来说,盆身印着“屯垦戍边”“民族团结”等字样,它们绝非普通容器,而是兵团人往昔艰苦创业的有力见证。在那个物资匮乏的年代,这些搪瓷盆被各族职工群众广泛使用,记录下他们生产建设、共建家园的场景。盆身的每一道划痕、每一处磕碰,都凝结着共克时艰的奋斗故事。搪瓷盆盛的不仅是清水与饭食,更是各族职工群众携手扎根边疆、共建家园的滚烫记忆。

而哈萨克族的冬不拉、维吾尔族的都塔尔、柯尔克孜族的库姆孜等乐器,更像是跨越时空的文化使者,展现着多元文化的迷人魅力。这些乐器的制作工艺与演奏技法,在漫长岁月里,伴随着边疆各族职工群众的交往交流交融,悄然发生着变化。不同民族的乐手相互学习、彼此借鉴,共同创造出无数美妙乐章。它们见证了各民族在艺术领域的互通有无,在生活里的和谐共生。这些看似不起眼的“小物件”,承载着厚重的“大历史”,当参观者驻足凝视时,能透过斑驳的纹路、温润的光泽,感受到民族团结的温度。

记者:博物馆免费开放且设置特定时段,这样的安排是出于哪些考虑?未来是否有针对青少年或特殊群体的服务计划?

苗世龙:博物馆开放时间的设定,兼顾了公众参观便利与运营效率——工作日选择午间和下午时段开放,方便周边居民和职工错峰参观;周末全天开放,满足家庭游客的出行需求。后期,我们将推出“青少年研学套餐”。通过开设文物小课堂、组织手工制作搪瓷徽章、开展民族乐器体验等互动活动,让孩子们在实践中感受历史文化魅力,理解民族团结的深刻内涵。针对老年群体和残障人士,我们将提供预约制专属讲解服务,完善场馆无障碍设施,确保文化资源真正实现全民共享,让每一位参观者都能拥有舒适、充实的观展体验。

多元联动,播撒民族团结的种子

图为二师铁门关市红石榴博物馆中陈列的部分搪瓷制品(摄于4月11日)。兵团日报常驻记者 王云鹏 通讯员 严生金 摄

记者:博物馆如何成为连接不同代际人群、促进社区文化认同的纽带?

苗世龙:在二师铁门关市,我们常把博物馆比作“三代人的记忆仓库”。这里承载着不同代际人群的情感共鸣:对老年人而言,它是重温青春的时光机——很多兵团二代走进搪瓷展区,一眼就能认出父母当年用过的茶缸;对中年人来说,博物馆里的民族乐器能唤起他们童年时萦绕耳畔的优美旋律;对青少年而言,专业讲解则是打开历史大门的向导,带领他们理解前辈的奋斗历程。未来,我们将邀请退休的兵团职工和中学生组成搭档,由老人讲述物件背后的故事,孩子用镜头记录下这些珍贵回忆。通过“银发+青春”的互动形式,让历史记忆在代际交流中自然流淌,让文化认同在对话传承中不断深化。

记者:在文旅融合的背景下,红石榴博物馆如何与二师铁门关市的旅游资源形成联动?是否有开展特色文化活动的规划?

苗世龙:在文旅融合的时代浪潮下,我们积极构建多元联动体系。一方面,串联周边红色遗址,规划“重走兵团路”主题线路,让游客循着先辈足迹,沉浸式感受屯垦戍边的伟大精神;另一方面,与博斯腾湖、巴音布鲁克草原等生态景区联动,打造“自然景观+人文探秘”的深度游模式,让游客在领略湖光山色、草原风情之余,走进博物馆感受各民族职工群众共同团结奋斗的生动实践。

今年,我们精心策划了“石榴花开”系列活动,涵盖民族乐器展演、搪瓷文化创意市集等内容,将邀请本地居民和游客共同参加,打破传统展陈的静态壁垒,让博物馆成为充满活力的文化体验空间,以生动鲜活的方式展现二师的独特魅力,打造区域文旅融合新名片。

记者:博物馆要“讲好民族团结故事”,在数字化时代,如何借助新技术让这些故事传播得更远?

苗世龙:我们正在开发线上展厅和VR导览,让无法实地参观的观众也能“云游”博物馆,沉浸式感受文物魅力。同时,我们将推出“搪瓷里的兵团记忆”“乐器上的民族交响”等系列微纪录片,借助短视频平台以年轻人喜闻乐见的形式,讲述展品背后的动人故事,传递民族团结正能量。未来,我们计划与学校、社区合作,开展“流动博物馆”项目,打破空间限制,让文物“走出去”,把民族团结的种子播撒到更多地方。

红石榴博物馆的开馆,不仅是一次文化成果的集中展示,更是一次精神力量的生动传递。正如苗世龙所说:“每一件展品都是民族团结的见证,每一次参观都是一次心灵的联结。”随着文旅活动的不断丰富,这座博物馆正以独特的方式讲述着中国故事,让“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”的理念,如同石榴花般在天山南北绚烂绽放。