立科技强国之志 展硬核青春力量

立科技强国之志 展硬核青春力量

编者按:近日,兵团党委组织部、兵团人力资源和社会保障局、兵团科协、兵团团委联合印发《关于表彰第八届兵团青年科技奖获奖者的决定》,授予石河子大学化学化工学院科研管理办公室主任、教授张海洋,新疆农垦科学院农产品加工研究所研究员李宇辉,塔里木大学园艺与林学学院教师、副教授闫芬芬等10名青年科技工作者“第八届兵团青年科技奖”。

这些扎根边疆的科研新星,有的深耕戈壁瀚海助力农业提质增效,有的突破新材料技术瓶颈……他们以青春智慧破解发展难题,在广袤的兵团大地上书写创新答卷,展现出新时代青年科技工作者的使命担当。

新时代赋予兵团新使命,科技创新是推动发展的关键变量。此次表彰不仅是对10位青年科技工作者卓越贡献的认可,更彰显了兵团厚植创新沃土、激发人才活力的坚定决心。

张海洋:用十五年青春打赢一场攻坚战

兵团日报全媒体记者徐彤彤

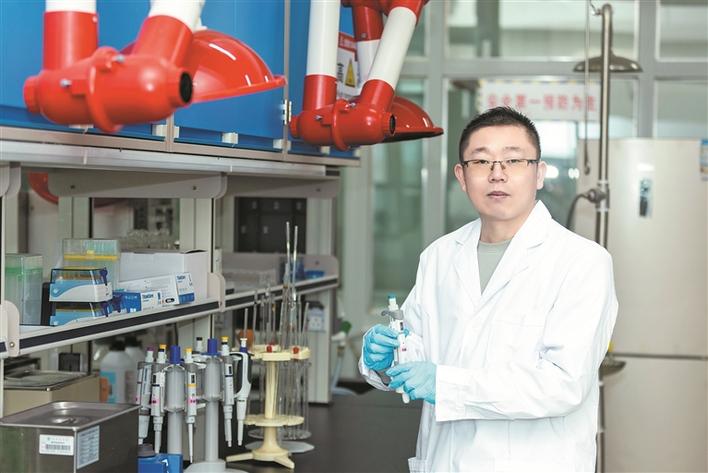

张海洋在做实验(资料图片)。石河子大学 提供

在石河子大学化学化工实验室里,一根普通的PVC管静静躺在实验台上。它的背后,承载着中国氯碱工业的命脉,也隐藏着一场持续十五年的科技攻坚战。这间实验室的主人——石河子大学化学化工学院科研管理办公室主任、教授张海洋,用他的青春与智慧,在无汞催化剂的研发道路上,书写了一段关于责任、坚守与突破的故事。

2008年,当时还是石河子大学化学化工学院大四学生的张海洋,在写毕业论文时第一次接触“高效无汞催化剂研究”这一课题。当时的他并未意识到,这将是他未来十五年科研生涯的核心命题。

PVC就是聚氯乙烯,氯乙烯是聚氯乙烯的单体,主要采用以煤为源头的“电石乙炔法”和以石油为源头的“乙烯法”合成。基于我国“富煤、贫油、少气”的能源特点,乙炔氢氯化法合成氯乙烯的工艺路线一直在国内占主导地位。

而在实际生产过程中,还需加入含汞催化剂催化乙炔氢氯化反应,才能最终合成氯乙烯,这就产生了一个严峻的现实问题——汞有剧毒且易挥发。而研究高效无汞催化剂,成为摆在科研人员面前的一道世界性难题。

“汞的半衰期长达百年,一粒汞珠足以污染整个湖泊。”张海洋的硕士导师代斌教授的这句话,让他彻底理解了这项研究的重量。

面对这道横亘在行业面前的“达摩克利斯之剑”,张海洋在大量实验和广泛查阅国内外相关论文及书籍的基础上,确定了用“金催化剂”代替“汞催化剂”的研究方向。

在导师指导下,张海洋带领团队开启了一场“微观世界的寻宝之旅”。他们需要从浩如烟海的物质中筛选出既能增强金催化活性、又能降低成本的助剂,这无异于在原子尺度进行“针尖上的舞蹈”。

实验一旦开始,不论白天还是晚上,都不能中途停止。学生郭子瀚回忆:“有次凌晨三点取试剂,发现张教授还在观察透射电镜图像,他开玩笑说‘催化剂没睡,我也不能睡’。”

历经上千次实验,张海洋团队终于形成了长寿命金催化剂的制备技术,催化剂可稳定运行4000小时以上。这项成果不仅获得10项发明专利,更让中国无汞催化领域研究跻身国际前沿。

从21岁到36岁,张海洋用十五年青春解答了一道关乎国计民生的科技难题。日前,他获得第八届兵团青年科技奖。

在兵团这片热土上,这位青年科学家正如他研究的金催化剂——以创新为活性中心,用责任担当作稳定载体,持续催化着绿色化工的未来。

马静:在医学影像世界攀登高峰

兵团日报全媒体记者翟薇

5月7日,马静坐在办公桌前阅片。兵团医院 提供

5月7日,兵团医院医学影像科主任、主任医师马静正坐在办公桌前阅片,面对着电脑上的一张张黑白图像,她右手食指飞速地滚动着鼠标上的滚轮,让它们不断变换角度,希望能从中查找出患者病症的蛛丝马迹。

这些黑白图像对其他人来说,也许只是普通的图片,但是对于马静来说,它们直接影响着临床诊疗、手术治疗的方案制定,牵扯着患者的喜忧,关系着一个家庭的幸福。为了用好影像这个诊断“武器”,马静长期致力于肝癌、直肠癌等疾病的影像诊断方法和智能影像技术研发与优化。

“我喜欢观察这些图像,它们能带给我很多研究的新思路。”马静利用在医院坐诊这一先天优势,以临床工作难点、痛点为科研创新的立足点,以临床问题为导向,开展临床科研创新和成果转化工作。

“这几年我们在做扫描的时候,会遇见一些做了金属内固定的患者,他们的金属伪影比较重,不太适合去做核磁。”针对这个问题,马静和团队提出用AI重建以及双能量扫描结合的方法减少金属伪影。

马静和团队自费购买了羊腿骨,又去骨科要来废弃的内固定钉,一遍遍模拟金属内固定的患者做核磁时的场景。经过为期1年多的实验,马静和她的团队成功计算出了金属伪影校正算法,解决了骨科金属植入物伪影干扰难题,将校正后图像质量提升了30%。

此外,面对高心率、心律不齐给冠状动脉CTA检查带来的巨大挑战,马静潜心钻研,积极探索解决方案,成功突破业内冠脉CTA扫描的瓶颈,大幅提升了检查的成功率与准确率;同时,她聚焦乳腺核磁共振扫描,凭借深厚的专业知识优化扫描参数,使得扫描时间缩短三分之一;她还开创性地开展多部位联合扫描CTA技术,实现了脑卒中、胸痛等疾病的“一站式”检查,为危急重症患者的快速诊断与救治赢得了宝贵时间;她推出的冠状动脉CTA、直肠癌、前列腺癌等一系列结构化报告,让诊断过程更加规范化、同质化,有力推动兵团医院影像诊断达到国内先进水准,极大提高了诊断效率,为患者节省就医时间。

“为了实现科室业务的多元化、精细化发展,后续我将继续大力推动亚专业细化,打造出心血管影像、乳腺影像、肿瘤影像等多支特色团队。”马静说。

李文昊:倾情书写田埂间的节水答卷

兵团日报全媒体记者徐彤彤

李文昊在农田里察看墒情(资料图片)。石河子大学 提供

五月的南疆,春风裹着细沙掠过棉田。十四师二二四团五连的田垄间,一根根滴灌带在土地上蜿蜒,嫩绿的红枣叶随风摇摆。石河子大学水利建筑工程学院农业水利工程系党支部书记、副教授李文昊蹲在滴灌带旁,指尖捻起一撮土壤,对着阳光眯起眼睛。一旁的职工李江笑着说:“李教授一来,滴灌带里流的不是水,是‘金汤’!”

2009年,踏入石河子大学农业水利工程专业第二年的李文昊,便参与了国家“973”项目前期专项研究,开启了对长期滴灌盐分演变规律的探索。

2012年攻读硕士研究生期间,李文昊师从王振华教授,深耕盐分调控领域;博士研究生阶段,他跟随康绍忠院士系统学习灌区尺度盐分多维临界调控理论。

在兵团水利局的档案中,一份2018年的报告记录着李文昊团队的重要贡献:通过长期定位试验,他们首次揭示了长期膜下滴灌棉田土壤水盐“表层积聚、深层淋洗”的演变规律,并创建“冬灌洗盐+生育期调控”技术体系。“科学管理的滴灌技术不会导致次生盐碱化。”这一结论被兵团水利局评价为:“消除了行业疑虑,对技术持续推广具有重要价值。”

在十四师二二四团,李文昊等连续多年驻扎枣田,研发出“根系塑型调控+分层供水”的滴灌改造方法,这项技术使亩均节水达300至700立方米,亩均节肥18至25公斤。这项被中国农业工程学会鉴定为“国际领先水平”的技术,成了南疆林果种植户的“致富密码”。

“科研的价值在于解决实际问题。”作为现代节水灌溉兵团重点实验室副主任,深入连队调研是李文昊的日常。在八师石河子市一五〇团,他主导推广的“一年两作”水肥高效利用模式,将春小麦与青贮玉米轮作,亩均节水90立方米、节约尿素17公斤,光热资源利用率显著提升,职工群众实现增产增收。

最近,李文昊获得了第八届兵团青年科技奖。然而,李文昊脑海中挥之不去的,却是职工蹲在地头为如何治理盐碱发愁的模样,是他在现场讲授技术时职工认真的模样,是职工利用他的技术喜获丰收时的模样。

有人问:“李教授,你成天跑地里图个啥?”李文昊总笑着指指脚下的土:“我就图大伙儿浇地时少皱点眉头,多挣点踏实钱。”

风掠过枣园,滴灌带在夕阳下泛着微光。李文昊知道,科技从来不是论文里的数据,而是职工拧开阀门时轻快的手,是丰收时空气中清甜的枣香。

聂新辉:让棉田开出“科技花”

兵团日报全媒体记者徐彤彤

聂新辉(右一)在南疆田间指导实习学生(资料图片)。石河子大学 提供

清晨的边疆大地被朝阳镀上一层金边,聂新辉卷起裤腿踏入棉田,指尖轻轻拂过翠绿的棉叶。“聂教授!这么早就来了!”听到喊声,她回过头,笑着打招呼。

聂新辉是石河子大学农学院教授、博士生导师。十几年来,她用智慧与汗水书写着棉花分子育种的辉煌篇章。日前,聂新辉获得了第八届兵团青年科技奖。

2007年,聂新辉硕士研究生毕业后在石河子农业科学研究院任职,带着分子遗传学的专业知识扎根兵团。面对新疆棉花产业长期依赖传统育种技术的困境,她敏锐捕捉到现代生物技术与传统农业的结合点。在实验室的荧光显微镜与棉田的测距仪之间,她带领团队建立起新疆首个棉花品种分子指纹图谱。

作为兵团科技特派员,聂新辉团队几乎每个月都要从石河子到三师四十四团永安镇等地进行农业技术帮扶指导。他们深入南疆围绕“机采棉品种及配套高效栽培管理技术示范推广”重点帮扶三师四十四团、四十九团及五十一团,建立长期科技服务团队,开展科技支农、乡村振兴服务,指导全疆棉花种植生产示范1200余万亩,每公顷增收6000元,创造经济效益7.2亿元以上。

除了先进的种植技术,聂新辉还针对南疆畜牧业发展需求,推广“纤油饲”兼用型低酚棉花综合应用项目。“我们基于基因编辑技术,成功培育出低酚棉,进行示范推广,解决动物饲料供给不足问题,促进棉花产业链多元化发展。”

在四十四团永安镇原种连石河子大学农学院试验地里,聂新辉的学生何宇琦手持新型试剂条,仅用3分钟就完成抗虫蛋白检测——这项与企业联合研发的技术,将传统半个月的检测周期缩短为“田间即时诊断”。

科研围着产业转,成果贴着地皮长。多年来,聂新辉团队联合培育棉花新品种12个,其中,华新103、新陆早79号、新石选122等品种累计推广600万亩以上。

在学生们眼中,聂新辉就是科研路上的明灯。何宇琦清晰记得聂新辉说过的话:“既要看得懂电泳图谱,也要读得懂农民眼里的期盼。”

从实验室到棉田,从科学的基因图谱到职工的灿烂笑脸,聂新辉用18年光阴将论文写在边疆大地上,让棉田开出朵朵“科技花”儿。

于坤:以科技之光照亮边疆

兵团日报全媒体记者徐彤彤

于坤(右二)在田垄间为职工传授病虫害防治技术(资料图片)。石河子大学 提供

初夏的清晨,和田民丰县的果园里,露珠顺着青翠的叶片滚落,坠入松软的沙土。于坤站在果树前,指尖抚过斑驳的树皮,仿佛在触摸时间的年轮。四年前,这里还是连绵起伏的沙包,如今变成收获时节果实累累的果园。这位来自石河子大学的农学教授,正用科技的力量,在边疆大地上书写着绿洲新篇。

在塔克拉玛干沙漠边缘,每一棵果树都是生命的奇迹。2022年春,当推土机推平最后一座沙丘时,于坤团队迎来了最严峻的考验——如何在年均降雨稀少的沙地上建立果园。他们携带的仪器箱里,装着十几种果树的生长数据。“我们就像在沙漠里寻找水源的勘探队。”于坤回忆说,那时,团队白天在烈日下测量土壤成分,夜晚在临时办公室里分析数据,最终从十几种候选苗木中筛选出两种耐旱、抗逆性强的“沙漠勇士”。

在民丰产业园,于坤独创的“穴贮滴灌”技术正在创造奇迹。他带领团队将有机肥与纳米材料巧妙结合,制成蜂窝状贮砖,再通过滴灌系统精准调控水肥比例。“就像给每棵树配备私人营养师。”于坤解释说,“实验数据显示,氮肥使用量节省了30%以上,成果显著。”

作为石河子大学科技特派员队伍中的一员,于坤的足迹遍布南疆大地。几乎每个月,他都会跨越上千公里,将科技的光亮照向需要的地方。过去的三年来,石河子大学组织了18支科技特派员团队在此建立近80个示范户,开展科技培训近100场,累计培训7000余人次。

多年来,于坤坚持传授技术,更授人以渔。在民丰县,他带领团队深入沙地研究土质,提出“土壤就像果树的母亲,缺什么营养就得补什么”;在皮山农场,他与学生驻点传授水肥管理和病虫害防治技术。于坤团队创建的“测树施肥”模型,通过分析果树年轮元素年际变化,能够精准预测果树生长的营养需求,这项技术成为皮山农场无花果种植提质增效的关键。

在于坤这样的青年科技工作者的不断努力下,科技帮扶的效应正在边疆大地扩散。前不久,于坤获得第八届兵团青年科技奖。面对荣誉,于坤十分谦虚,他说:“在科技与农业的对话中,我们才刚刚写下序章。当一个个数据转化为职工群众实实在在的收益,就是科技赋予我们的意义。”

王敏:为绿色农业保驾护航

兵团日报常驻记者李秀 通讯员刁建新

5月14日,王敏(左一)给学生讲解液压传感器的工作原理。刁建新 摄

5月9日,在新疆农垦科学院机械装备研究所研发中心试车间里,王敏手拿量尺,随机抽查了一台残膜回收联合作业机上的残膜打包装置盖门,仔细检查加工的实物样机是否与设计相匹配。

2009年7月,25岁的王敏从甘肃农业大学工学院研究生毕业后,一路向西来到石河子,成为新疆农垦科学院机械装备研究所的一名科研人员,开始了农业机械装备的研发与推广服务工作。目前,王敏已成长为一名研究员。

自上世纪80年代以来,地膜广泛应用于农业生产,也对土壤和周围环境造成了严重污染。以服务“三农”为己任的新疆农垦科学院,也因此踏上了漫长的“白色污染”治理之路。

作为新疆农垦科学院残膜回收机械研发团队的技术骨干,这些年王敏与团队成员一起,先后研发出弹齿链耙式残膜回收与秸秆粉碎联合作业、导轨滚筒式残膜回收与秸秆粉碎联合作业两大系列三种作业幅宽的12种联合作业机系列产品。经过不断完善与提升,目前联合作业机残膜回收率达到88%,使用有效度达到99.3%,技术成果经专家鉴定,达到国际领先水平。

“我们在5家企业建立了残膜回收机械生产线,取得了12项农业机械推广鉴定证书,成果转化约为1415万元。2022年至2024年,我们已生产销售残膜回收机2648台,在新疆、甘肃、内蒙古等地累计作业1300多万亩,促进企业新增产值4.184亿元,产品市场占有率达54.94%,成为新疆治理残膜污染的主推装备。”王敏说。

王敏介绍,目前新疆的残膜回收装备主要用于棉花地残膜的回收。为了全面治理土地中的“白色污染”,为绿色农业保驾护航,这两年王敏和团队又将工作触角伸向了玉米、油葵等高秆铺膜作物农田残膜回收机械装备研发上。

“我们还将提升残膜回收机械智能化水平作为今后工作的重点方向,在残膜回收机械上集成应用作业监测、北斗导航系统等先进实用技术,以实现作业速度、轨迹、面积、故障预警等数据监测与反馈。”王敏说。

除了研发升级残膜回收机械装备外,王敏还参与研发了1LZ联合整地机系列产品、手持机械振动式沙棘采收机、番茄深松起垄施肥机和1JH-3.0宽幅秸秆粉碎还田机等农机装备,这些科技成果经专家鉴定均达到国内领先水平。

自工作以来,王敏先后主持和参加国家级、省部级及地师级科研项目23项(主持9项);获省部、地师级科技进步奖17项;主持和参与研发新机具11项,获国家授权专利72项。近日,王敏荣获第八届兵团青年科技奖。

李璐:用心守护患者的光明“视界”

兵团日报全媒体记者翟薇

李璐(左)为患者实施手术(资料图片)。赵蓓 摄

每当看到中晚期青光眼患者和家属绝望的眼神,石河子大学第一附属医院眼科副主任李璐都会很难过,作为一名医生,不能为患者恢复光明,她不甘心。

从2015年跟着导师第一次接触青光眼研究,到如今带领团队继续寻找青光眼的防治办法,10年来,李璐从临床病理标本入手,深入研究“青光眼视网膜神经节细胞损伤分子”,目前已取得阶段性成果,突破了青光眼诊断及治疗瓶颈。近日,李璐荣获第八届兵团青年科技奖。

“我的成就感来自疾病治疗的突破,但科研和临床往往是相辅相成的。”李璐坦言,“目前大家对青光眼的认识还不足,来我这里求医的患者,大多都已经到了中晚期,手术难度比较大。”面对辗转多地找到自己的患者,李璐会根据他们的实际情况制订手术计划,帮助患者缓解疾病带来的痛苦。

“每次做临床手术时,我都很感谢患者的充分信任和无私支持,他们给我增添了信心和勇气。”李璐说,其中印象最深刻的,是一名来自奎屯的50多岁的男性患者。那名患者找到她时,青光眼已经到了晚期,一只眼睛失明,一只眼睛只能模糊看到一点东西,甚至连进诊室都是家人搀扶着。

“面对这样的患者,我的压力很大。”李璐告诉记者,手术过程中存在很多不确定因素,身为医生,虽然不能保障每台手术都圆满成功,但是一定不能让患者手术后的情况比手术前更糟糕。为此,李璐认真询问了患者病情,决定为他进行微创手术,同时还将想法告诉了患者。

“没关系的医生,我相信你。”患者的信任让李璐暗下决心,一定要尽自己最大的努力救助他。凭着用心操作,最终,手术顺利完成。

在手术恢复期,李璐坚持每天询问一遍患者情况,及时处理突发状况,直到伤口愈合,患者动了手术的那只眼睛视力有所恢复,她才彻底放下心来。“看着病人不借助外力,自己走出医院时,我真心地为他感到高兴。”李璐说。

因为患者的信任,1年多的时间,李璐收集了很多临床样本,通过分析研究,李璐探索出了病理性高眼压导致视网膜神经节细胞缺血再灌注损伤的分子机制;研究改善了视网膜神经节细胞缺血再灌注损伤的新靶点与防治新策略;采用多模式影像分析、病例回顾等研究手段,突破了青光眼诊断及治疗瓶颈。

李璐告诉记者,后续她除了做研究工作外,还会通过举办青光眼科普讲座、开展义诊活动等方式,推广青光眼诊疗规范,加深兵团垦区及周边地方群众对青光眼的认识,帮助他们养成良好的用眼习惯,努力从根源上避免青光眼的发生。

李宇辉:助力更多优势农产品“走出去”

兵团日报驻站记者李秀 通讯员刁建新

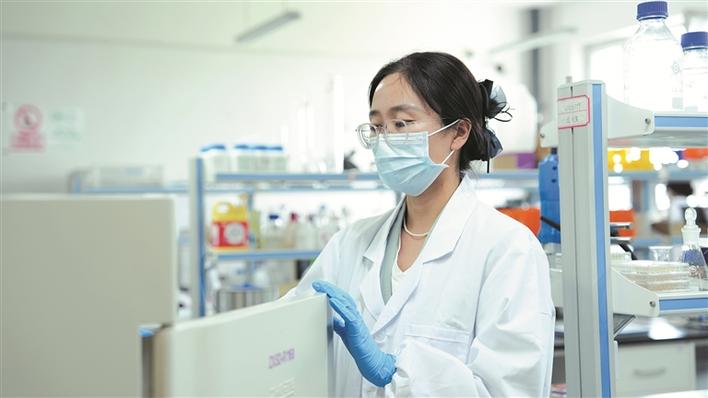

5月13日,李宇辉在进行菌种培养实验。刁建新 摄

奶疙瘩是哈萨克族和蒙古族的传统手工奶制品之一,因制作方式及其风味口感各具特色,工业化生产难度较大。

针对这个问题,李宇辉及其团队利用13年的时间,收集了大量的传统手工奶制品样品,优选其中影响风味的优势菌群,确立了部分菌株的功能特性,利用其中的优势乳杆菌制备功能发酵剂,依据酸凝奶酪、软质奶酪发明专利技术,建立了新疆酸凝奶酪生产技术体系。

今年39岁的李宇辉是新疆农垦科学院农产品加工研究所研究员。近日,李宇辉荣获第八届兵团青年科技奖。

2011年7月,李宇辉从石河子大学食品学院农产品加工及贮藏工程专业研究生毕业后,进入新疆农垦科学院,一直从事畜产品加工与食源性微生物资源开发研究,并长期围绕兵团农产品加工产业“延链、强链、补链”问题,以新疆传统发酵食品为研究对象,挖掘具有潜在益生作用的乳酸菌资源,并将研究成果逐步进行推广示范,既保护了新疆特色微生物资源,又促进了新疆传统特色发酵食品奶酪、风干肉工业化发展。

“地缘优势造就了新疆拥有独特的微生物资源。此外,新疆还有优质的牛羊肉和乳制品资源。如何保护好新疆独有的微生物资源,并将牛羊肉和原料乳资源优势转化为品牌优势,一直是我努力研究的方向。”5月12日,李宇辉说。

风干肉是新疆人喜欢吃的一道传统美食。新疆不同地区制作的风干肉风味和口感也不同。针对不同地区风干肉中微生物的多样性,李宇辉及其团队筛选优势微生物,构建了新疆风干肉特征风味指纹图谱,明确了优势乳酸菌对风味形成的影响。在此基础上,通过研究不同温度条件下,风干肉品质变化情况,明确了风干肉脂肪氧化规律、蛋白质降解规律和风味物质产生规律。这一研究成果为额敏县新大同创生物工程有限公司规模化加工生产风干肉提供了技术支撑,也为新疆传统风干肉加工工业化、智能化改造提供了理论基础。

为了保护新疆乳源原生菌种质资源,李宇辉及其团队利用多组学联合技术挖掘新疆乳源原生益生菌资源,建立了新疆乳源原生菌种质资源库,并对新疆乳源原生菌益生功能进行解析,部分功能菌株产业化示范获得经济效益3.26亿元。这一成果经专家审定,达到国际先进水平。

自工作以来,李宇辉先后主持和参加科研项目26项(主持7项),其中1项科研成果达到国际领先、1项达到国际先进;获得省部级科技奖励5项。

姚炎帝:培育良种助棉农增收

兵团日报全媒体记者翟薇

姚炎帝(左)在八师一三四团十一连查看棉花保苗株数(资料图片)。宁克伟 摄

5月9日一大早,八师一三四团党委常委、副团长姚炎帝就来到职工家的棉花地,查看棉花生长情况。“近期是棉花的第2次化调期,一定要多注意化控,否则会影响棉花的产量和质量。”作为一名从石河子农业科学研究院棉花所到一三四团挂职的干部,姚炎帝对团场的棉花种植情况格外关注,这几天,他来往于各连队的棉花地,一边检查着棉花的生长情况,一边与职工聊着棉花化调时的注意事项。

从大二被石河子大学农学院张旺锋教授选中进入课题组开始,姚炎帝就与棉花结下了不解之缘。此后的19年里,他一直从事着棉花研究工作。他和他的团队共推广棉花栽种技术2项,选育棉花新品种8个,为兵团的棉花种植高质量发展助力。尤其是“一膜三管夹带”节水滴灌技术,在北疆的许多棉田都在推广应用。

“在没有使用‘一膜三管夹带’节水滴灌技术前,1亩地的轮灌周期在10个小时左右,使用了该技术后,1亩地的轮灌周期可以缩短至4到5个小时。”姚炎帝介绍,该技术缩短了连队棉花轮灌周期,减少用水高峰期矛盾发生,提高水利用率,达到节支增效的目的。

每年6月至7月,新疆的大部分地区都会进入高温天气,而此时又正值棉花开花和成铃关键期,要想在此条件下实现高产,培育耐高温棉花品种是关键因素之一。

“高温会导致棉花蕾铃大量脱落、干蕾、畸形铃、僵小铃等问题,造成棉花减产15%以上,品质下降。”针对这个问题,姚炎帝带领团队成员开展棉花优异种质资源研究,建立优异种质数据库,构建核心种质,创新亲本材料。

最终,姚炎帝选育的新陆早70号开创了“宽早优”机采种植模式,实现用种量减少20%至40%的突破,该棉种个体生长能力强,抗逆性增强,可以抵抗高温、干旱等不利天气气候条件影响。在采用“育种、繁育、加工、示范、推广、服务”的产业化模式后,目前新陆早70号已成为石河子市和乌苏市、沙湾市等地的棉花主栽品种。

这些年来,姚炎帝育成的8个棉花品种成果转化金额达900万元,他用良种为棉农“铺”就了一条致富路。

此外,作为兵团及八师石河子市的一名科技特派员,姚炎帝坚持把理论培训、现场指导、技术攻坚3个方面结合起来,形成服务体系。近5年来,他开展的棉花栽培技术培训参与人数达15560人次,覆盖连队“两委”、棉花特派员、植棉经纪人、农牧系列人员等产业关键群体。同时,每年姚炎帝还会受邀前往八师各团场、沙湾市等地,开展棉花栽培技术专题培训,推动先进技术从课堂直达棉田。近日,姚炎帝荣获第八届兵团青年科技奖。

“我们搞棉种研究的,一定要接地气,聚焦棉农现实需求,生产中需要什么,我们就攻关什么。”姚炎帝说。

闫芬芬:让“大红枣儿甜又香”

兵团日报常驻记者曾维 通讯员杨萍

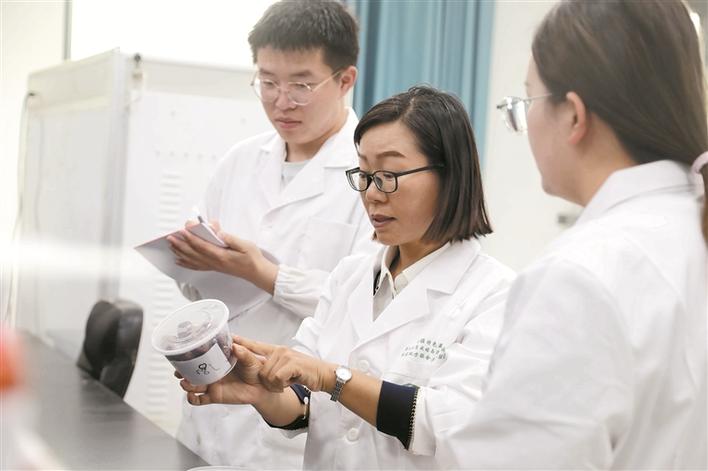

5月8日,闫芬芬(中)在实验室指导学生进行红枣果实性状研究。兵团日报常驻记者 曾维 摄

在塔克拉玛干沙漠边缘,有一座由兵团人建设而成的城市——一师阿拉尔市。放眼望去,这里的枣园一个连着一个。每年到了枣树田管期间,这里总有一个身影在其中频繁穿梭。她就是第八届兵团青年科技奖获得者、塔里木大学园艺与林学学院副教授闫芬芬。

2010年7月,刚从河北农业大学硕士毕业的闫芬芬,毅然踏上西行的列车,来到一师十团苗木基地参加工作。

初到十团苗木基地,闫芬芬主要负责植物组培快繁工作。随着工作的深入,闫芬芬意识到新疆红枣品种结构单一,栽培品种大多为内地引进,缺乏本地自主研发的品种。为了改变这一现状,她决心投身于红枣的杂交育种研究工作中。

红枣杂交育种是一项极具挑战的工作。但闫芬芬没有退缩,她在博士生导师的指导下大胆创新,采用人工控制杂交辅助授粉技术,甚至调查蜜蜂活动习性提升授粉效率。从提高坐果率到提升含种仁率和种仁质量,再到实现种子快速成苗,每一个难题的攻克背后,都凝聚着她无数个日夜的心血。经过多年努力,她不仅获得了大量杂交种子,还研发出无土栽培快速成苗技术,建立起红枣规模化杂种创制技术体系,也为后续的科研工作奠定了坚实基础。

2018年,闫芬芬进入塔里木大学,开启科研教学并重的新征程。在杂交育种研究过程中,她将重点聚焦在更具挑战性的三倍体枣培育。经过无数次失败,闫芬芬终于成功获得80多株三倍体后代。这些三倍体枣表现出果实大、长势健壮、丰产性好等优良性状。

作为塔里木大学三度获评“优秀教师”的育人先锋,闫芬芬像培育枣苗一样,精心培养每一名学生。课堂上,她将前沿科研成果巧妙融入教学内容,用生动有趣的案例和互动式教学,点燃学生对专业的热情;实验室里,她全程紧盯学生论文质量,从选题立意到实验设计,再到数据分析,手把手指导学生提升科研能力。“闫老师不仅教会我们专业技术,更坚定了我们扎根边疆的信念。”学生们这样评价道。在她的影响下,多名学生毕业后选择留在新疆,继续为林果产业发展贡献力量。

“科研不能只停留在实验室,要让论文写在大地上,成果留在生产一线。”作为兵团科技特派员中的一员,闫芬芬积极投身农业生产一线。她依托技术成果,和团队建立起2个红枣高效栽培示范基地,举办20余场技术培训,惠及2000多人次,为5家企业及合作社提供扶持。她和团队推广的先进种植技术,已覆盖400余万亩枣园,有力推动了南疆红枣产业提质增效。

同时,闫芬芬也在园艺作物研发方面持续发力,成功建立了红枣、草莓、无花果、长寿花等10余个园艺作物的组培快繁育苗技术体系,培养了30余名组培专业技术人才,指导繁育种苗210余万株,销售金额达159余万元。

15年的科研之路,闫芬芬一步一个脚印,收获了累累硕果。如今,闫芬芬依然奔波在实验室、枣园和课堂之间,她说:“科技工作者要做沙漠里的胡杨,把根深深扎进祖国需要的地方。我将继续在科研攻关、品种培育、技术推广和人才培养等方面发力,为南疆红枣产业高质量发展提供科技支撑,让‘大红枣儿甜又香’。”