兵团推动文化势能转化为城市发展动能的实践探索

以文化赋能 铸城市新魂

——兵团推动文化势能转化为城市发展动能的实践探索

兵团日报全媒体记者朱丹丹

一座城市的文化厚度,决定着发展的高度与温度。在兵团,红色基因与屯垦戍边历史交织成独特的文化图谱。近年来,兵团以文化赋能城市发展,深挖红色文化富矿,创新“文化+科技”“文化+旅游”等融合业态,构建全域覆盖的公共文化服务网络,让沉淀的历史记忆转化为城市建设的硬核动能,走出了一条具有兵团特色的文化兴城之路。

展示历史文化底蕴 夯实城市发展根基

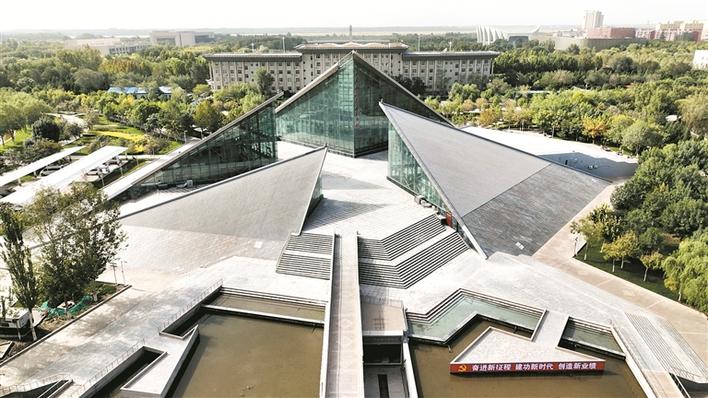

俯瞰一师阿拉尔市三五九旅屯垦纪念馆(摄于5月21日)。兵团日报常驻记者 潘许 摄

兵团的历史是一部屯垦戍边的英雄史诗,其红色基因与红色文化构成了城市最鲜明的精神标识。在阿拉尔市的中轴线上,有一座造型独特的建筑——三五九旅屯垦纪念馆。它的外形像四把倒放的犁铧,组合在一起又营造了一幅种子发芽、破土而出的画面,更寓意着兵团精神在这片热土上生生不息、代代相传。

在三五九旅屯垦纪念馆,目光所及之处,从见证先辈们战天斗地的爬犁、坎土曼,到展现后人“人进沙退”伟大壮举的生态治理图表,每一件实物、每一段讲解都诉说着军垦战士的奉献。从开馆至2024年,这座以“犁铧破土”为独特造型的场馆,已累计接待游客达440余万人次。三五九旅屯垦纪念馆不仅是弘扬兵团精神的红色地标,更成为铸牢城市文化认同的精神坐标。

三师图木舒克市、二师铁门关市等地打造的兵团文化博物馆集群,进一步将历史文化资源转化为城市发展动力。在三师图木舒克市的新疆屯垦历史博物馆内,一个布满岁月痕迹的陶制粮仓模型静静陈列,它复刻着丝路古道上屯垦戍边的繁荣盛景;二师铁门关市科技馆通过VR虚拟现实技术,让职工群众充分领略科技的魅力。这些文化场馆不仅是历史的见证,更是城市文化认同的核心载体。

兵团还积极推动红色遗址的活化利用。一师十六团老一营旧址经过保护性开发,打造成为“军垦战士的一天”体验基地。游客可以穿上老式军装,参与开荒种地、打土坯等劳动,亲身体验军垦生活。

据十六团文体广电旅游中心主任黄林林介绍,这种沉浸式的红色旅游模式,让历史文化从静态展示走向动态体验,既传承了兵团精神,又为当地经济发展注入了新活力,带动了周边餐饮、住宿等产业收入大幅增长。

展馆是历史的容器,城市是精神的载体。从犁铧造型的纪念馆到全息投影的历史重现,从陈列的老物件到沉浸式的劳动体验,兵团以多元方式展示历史文化底蕴,让屯垦戍边的岁月不再是尘封的记忆。兵团各级各类博物馆、纪念馆如点点星火,串联起兵团发展的精神脉络;红色遗址的活化利用,则让历史可触可感。

在塔里木大学马克思主义学院(法学院)副教授李丹丹看来,深挖历史文化底蕴,就是要从这些真实的历史记忆中,提炼出推动城市发展的内生动力。守护好兵团的历史文化,传承好兵团精神,才能让城市在发展过程中留住“根”与“魂”,在新时代走出一条独具特色的发展之路。

这些文化载体不仅记录着兵团人艰苦奋斗的历程,更将红色基因注入城市肌理,成为凝聚共识的精神纽带。当红色文化真正融入城市建设,便化作推动发展的内生动力,为兵团城市筑牢根基,使其在时代浪潮中既有深厚的文化底气,又充满蓬勃向上的发展活力。

创新文化产业形态 激发城市经济活力

4月29日,石河子大学举办“诵千年经典,传时代新声”中华经典诵读大赛。袁小楠 摄

在科技与文化深度融合的时代背景下,兵团积极探索文化产业发展新模式,推动文化资源向经济价值转化。新疆兵团军垦博物馆推出的自助语音导览系统,通过21个信号接收点覆盖全馆,游客扫码即可获取个性化讲解服务。这种数字化创新不仅提升了参观体验,还使博物馆线上访问量增长,吸引了更多年轻群体关注。

六师五家渠市将军纪念馆利用灯光、投影等技术,打造沉浸式军垦场景,让游客仿佛穿越时空,感受屯垦戍边的艰辛与豪迈。数字化技术的应用,使传统博物馆焕发出新的生机,成为吸引游客的重要亮点。

文创产业的蓬勃发展,更是兵团文化产业创新的生动写照。

十四师昆玉市打造的“昆玉礼物”文创空间,将昆仑山轮廓、沙海老兵徽章等元素融入产品设计,推出香薰、帆布包、微缩版新疆兵团军垦博物馆模型等特色商品。这些文创产品不仅具有艺术价值,更成为传播兵团文化的重要载体。

据十四师昆玉市文化体育广电和旅游局副局长郭春雨介绍,自2022年开业以来,“昆玉礼物”文创空间的文创产品已有120余款,并带动当地手工艺人就业。石河子、五家渠等地的“兵团礼物”系列同样火爆,通过电商平台和线下门店相结合的销售模式,产品远销全国各地。

文旅节庆品牌化战略的实施,进一步激活了城市经济活力。十师北屯市文化旅游节以“文化+旅游+体育”模式,将哈萨克族民俗表演与马拉松、户外音乐节等活动有机结合。每年旅游节期间,这里吸引了来自天南海北的游客,同时带动餐饮、住宿等消费增长。

五家渠市的郁金香季则创新打造“赏花+”特色文旅模式:游客既能漫步花径,沉浸式感受馥郁芬芳;也能参与花间音乐会、文创市集,体验文化与自然的交融之美。这一品牌节庆不仅让五家渠市成为“网红打卡地”,更带动周边民宿、餐饮、零售等产业销售额增长,真正实现 “以节促旅、以旅兴商”,激活城市发展新动能。

兵团以创新为强劲引擎,驱动文化产业与前沿科技、多元市场深度碰撞融合。通过融合多元业态,将丰富的文化资源逐步转化为实实在在的经济价值。如今,文化产业在兵团已形成蓬勃发展之势,不仅为城市经济注入全新动能,更构建起产业联动、创新涌流的活力生态,成为推动城市高质量发展的关键力量。

推动文化惠民共享 提升城市幸福质感

4月15日,兵团老年大学铁门关职业技术学院分校教师在教授老年学员舞蹈步伐。冯波 摄

文化惠民,是兵团推动城市高质量发展的重要支点。近年来,兵团始终坚持以人民为中心的发展思想,通过构建完善的公共文化服务体系,让文化发展成果如春风化雨,润泽职工群众的心田。

二师铁门关市推进“十五分钟文化圈”建设,初步构建起师市、团场、连队(社区)三级公共文化服务网络,基本实现文化资源全覆盖。同时,还推出“铁门关数字图书馆”,图书资源达80万册,让职工群众足不出户、随时随地进行线上阅读。

“这种‘家门口’的文化服务,让职工群众的精神文化生活更加丰富多彩。”二师铁门关市公共文化服务中心副主任郑琛贤介绍,“我们持续完善社区书屋、文化驿站等基层设施,常态化开展读书分享、非遗体验等活动,就是希望通过这些触手可及的文化服务,让中华优秀传统文化浸润人心,推动以文化人、化风成俗在基层落地生根。”

文化传承,教育先行。兵团各地积极推动文化进校园活动,从娃娃抓起,厚植文化根基。十四师昆玉市在中小学开设兵团历史宣讲、传统手工艺品制作等特色课程,邀请老军垦讲述屯垦故事,组织学生参与剪纸、刺绣等非遗实践。三师图木舒克市将国家级非遗项目“刀郎木卡姆”引入幼儿园,让孩子们在欢快的节奏中感受中华优秀传统文化的魅力。

石河子职业技术学院开展的“军垦老兵进校园”活动,通过情景剧、诗朗诵等形式,让学生深刻理解兵团精神的内涵。这些活动不仅培养了青少年的文化传承意识,更在他们心中种下了家国情怀的种子。

除了丰富精神文化生活,兵团还在提升服务品质上下功夫。兵团文化体育广电和旅游局推出的“兵旅智驾1954”线上平台,实现“线上租车+异地还车”服务,为职工群众出行提供便利的同时,也推动了自驾游市场的发展。这些举措不仅提升了职工群众的生活品质,更增强了他们对城市的归属感和幸福感。

文化是城市的灵魂,更是推动城市发展的核心动力。从展示历史文化底蕴,到创新文化产业形态,再到推动文化惠民共享,兵团正以文化赋能,将深厚的文化势能转化为强劲的发展动能,实现文化传承与经济发展的同频共振。

未来,兵团将继续以文化为引领,在探索文化赋能城市发展的道路上笃定前行,让文化在新时代绽放更加绚丽的光彩,为城市的高质量发展注入源源不断的活力。