四师可克达拉市文化建设走笔:文化铸魂,和美画卷徐徐开

文化铸魂,和美画卷徐徐开

——四师可克达拉市文化建设走笔

兵团日报常驻记者李惠 通讯员于艳霞、刘舜尧

在伊犁河谷西缘的戈壁绿洲上,一曲《草原之夜》的旋律已回荡七十载。

当“可克达拉改变了模样”的歌声从历史深处传来,这座军垦新城正以文化为犁深耕精神沃土:红军团博物馆里的鎏金誓言穿透时光,文化馆前的秧歌舞步踏响时代节拍,农家书屋里的墨香浸润戈壁荒滩……近年来,四师可克达拉市以文化润疆工程为笔,在边疆大地上勾勒出一幅“红色基因代代传、惠民春风处处暖”的生动画卷,让兵团精神在新时代绽放出最耀眼的光芒。

传承红色文化

7月1日清晨,在四师七十二团红军团博物馆前,120余名党员干部整齐列队,面向鲜红党旗庄严宣誓。“我志愿加入中国共产党……”铿锵誓言回荡在博物馆广场,拉开了“传承红色基因 筑牢精神根基”主题党日活动的序幕。

据了解,四师七十二团红军团博物馆自2015年开馆以来,已接待游客近30万人次,成为全国关心下一代党史国史教育基地。此次活动通过沉浸式参观、互动式学习和体验式教育,让党员干部在历史与现实的交织中接受精神洗礼,为新时代屯垦戍边事业注入强大动力。

“这里的每一件展品都是活着的历史,它们诉说的不仅是过去,更是指引我们前行的精神灯塔。”博物馆讲解员说。

红色文化是四师可克达拉市最宝贵的精神财富,也是这座军垦新城的灵魂所在。近年来,该师市以“挖掘—保护—活化”为路径系统梳理红色资源,整理重大历史事件资料,撰写开国功勋人物和革命先烈、英模代表等的模范事迹,形成25.3万余字研究成果,并拍摄“三大谱系”系列短视频28部。2021年至今,该师市以捐赠、托管等多种形式征集散落在民间的红色文物7000余件,让红色基因在新时代焕发出新的生机与活力。

为保护和利用好红色文化遗址与文物资源,四师可克达拉市打造了17个具有兵团特色的红色教育基地。其中,可克达拉规划展示馆通过大量实物、图片、文字和多媒体展示,让那些被风沙掩埋的故事得以复活;规划馆的全息剧场,正上演着苇湖变新城的奇迹……可克达拉规划展示馆再现了屯垦戍边光辉历程,成为师市开展爱国主义教育和革命传统教育的重要基地。

文旅融合让红色记忆有了新的载体。游客在“兵团岁月”民宿的土坯墙前驻足,智能音箱播放着老军垦口述史;在《草原之夜》主题步道上漫步,听哈萨克族牧民用冬不拉弹唱新编的垦荒旋律;在薰衣草田边的红色驿站里,品尝烤制的馕饼。

7月6日,游客在四师可克达拉市朱雀湖边游玩。兵团日报常驻记者 李惠 通讯员 明辉 摄

数据显示,今年1至5月,四师可克达拉市接待游客224.58万人次,同比增长28.13%;游客花费9.29亿元,同比增长25.03%。

此外,四师可克达拉市举办红色文化节、红色故事宣讲、红色文艺演出等活动,以职工群众喜闻乐见的形式,讲述红色故事,弘扬红色精神。同时,在学校,将红色文化教育纳入课程体系,通过主题班会、社会实践等活动,引导青少年了解红色历史,传承红色基因;在社区和连队,老军垦、老党员讲述亲身经历,让年轻一代深刻感受老一辈建设者的艰辛与付出,激发他们的责任感和使命感。

推进文化惠民

“听说有从北京回来的演出队,专门讲咱们兵团的故事,我带孩子来凑个热闹!”7月4日晚,可克达拉市居民王丽华抱着孙子,早早来到可克达拉金谷文化广场。

“兵团故事”优秀曲艺节目正在该师市巡演。图为7月4日,四师可克达拉市金谷文化广场,演员在表演节目。兵团日报常驻记者 李惠 通讯员 李沛立 摄

这场由中国曲艺家协会和兵团文联联合举办的“兵团故事”优秀曲艺节目巡演,备受群众欢迎。该场文化活动,是四师可克达拉市加强文化建设的一个缩影。

近年来,为了让文化成果惠及更多职工群众,四师可克达拉市厚植为民情怀、深耕文化沃土,举办惠民演出、开设非遗课堂等,使博物馆里的文物、乡村舞台的欢歌成为职工群众触手可及的幸福。为职工群众搭建展示才艺的平台,激发职工群众参与文化活动的热情,文化成果如春风化雨浸润职工群众生活。

6月23日,“文润兵团”名家主题创作暨兵团第十届青创会在师市召开,研讨、讲座等系列活动,助力兵团文学新生力量崛起,推动文学事业发展。

四师可克达拉市深耕文化沃土,全力推动文艺创作生产,出台了《师市繁荣文艺事业精品文艺激励扶持暂行办法》,积极引导文艺工作者厚植人民情怀、扎根基层实践,以鲜活笔触描绘师市发展变迁,生动展现职工群众昂扬向上的精神风貌。

同时,四师可克达拉市征集创作各类主题性作品2000余件,编印出版《诗意可克达拉》《爱上可克达拉名家楹联集》《印象·可克达拉》摄影集等艺术成果10余套1万余册。20余位作者在兵团题材优秀作品评选中获奖。有近10位作者作品出版成书,师市主编出版、师市作协骨干会员出版个人专著等优秀文艺作品17部。

此外,四师可克达拉市还重点培育四师人讲四师故事、再唱“草原之夜”青歌赛文化品牌。由中宣部宣教局、光明日报社共同主办的“核心价值观百场讲坛”第144场活动在师市成功举办。通过举办学雷锋志愿服务月、文明实践项目大赛等主题活动,产生不少优秀志愿服务项目。文化品牌的创建和打造,提升了师市知名度、美誉度和吸引力。

共享公共服务

7月5日,可克达拉市市民张娟一早就带着放暑假的孩子来到儿童公园书吧,和她一起的还有3位带孩子的父母。“在书吧,几个孩子可以看书学习,还可以做手工。这里环境好,书种类齐全,可以尽情阅读。”张娟说。

在可克达拉市,像这样的公益书吧还有3个,总建筑面积1200余平方米,藏书6万余册。

文化建设的最终目的,是满足人民群众日益增长的精神文化需求,让人民群众共享文化发展成果。

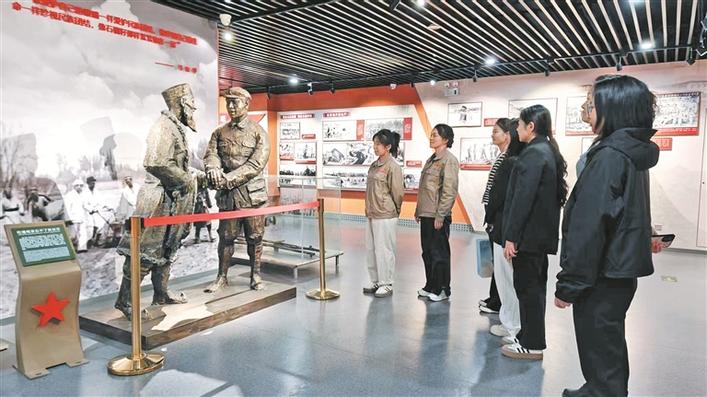

7月1日,在四师七十二团红军团博物馆,游客在参观馆内雕塑。兵团日报常驻记者 李惠 通讯员 牛孟豪 摄

近年来,四师可克达拉市始终坚持以人民为中心的发展思想,不断完善文化基础设施,丰富文化活动内容,提升公共文化服务水平,构建起“市级文化地标—团场文化中心—连队文化驿站”三级公共文化服务体系,让广大职工群众在文化建设中有更多的获得感、幸福感。

据悉,目前,该师市陆续建成了可克达拉市文化馆、图书馆、规划展示馆、档案馆等一批文化标识性建筑。配齐21个团场综合文化活动中心,18个团场168个连队全部设有农家书屋,辖区农家书屋出版物保有量33.2万余册。

四师可克达拉市还积极促进文化成果全民共享,连续实施文化馆(站)免费开放、流动文化车配送、中央广播电视无线数字化覆盖、团场无线发射台站基础设施建设、农家书屋建设等文化惠民工程。

全民健身纵深推进。积极推动国球进社区,为基层配备健身设施20套。投资1300余万元建成综合性全民健身场地、多功能运动场地等8个。组织开展万村女性社会体育指导员培训(太极拳)暨全民健身志愿服务活动、国家体育锻炼标准达标测试,参加第十二届少数民族传统体育运动会、兵团第十九届青少年运动会等各级赛事13场次,承办2024年中国青少年足球联赛(兵团赛区)暨兵团校园足球总决赛、足球嘉年华等16场次,累计荣获个人、团体项目奖牌奖项40余个。

在推动公共文化服务高品质供给的过程中,该师市还积极探索创新服务方式,利用互联网技术,开展线上文化服务,让职工群众足不出户就能享受优质的文化资源。建立文化志愿服务队,组织志愿者深入基层开展文化服务活动,为特殊群体和偏远地区的职工群众送去文化关怀。

暮色中的可克达拉市,图书馆的灯光与儿童公园的书吧遥相呼应,健身步道上的夜跑者串联起流动的光带。一位母亲牵着孩子走过文化墙,墙上“文化润疆”的标语在路灯下泛着暖意——公共服务的甘霖,正滋养着这片土地上的每一个生命。