昆仑山下的“古丽花”

昆仑山下的“古丽花”

阿热依·热依哈巴提、刘秋月

引言

七月的十四师皮山农场,一间调解室内,26岁的穆凯热姆·玉荪将一杯晾至温凉的砖茶轻轻推到艾力(化名)手边。她微微前倾身体,目光专注地捕捉着对方每一个情绪起伏,耐心倾听着积压已久的申诉。

这位年轻的姑娘,正是“昆仑山下古丽花”调解团队中最鲜活的一朵“小花”。

在风沙与绿洲交织的南疆大地,这个以女性为主力的调解团队,正以法律为经、柔情为纬,学习新时代“枫桥经验”,在昆仑山下编织出一张细密的和谐网络。

他们的故事,如同一株株扎根戈壁的花树,从皮山农场的方寸调解室起步,将芬芳播撒至十四师昆玉市的每一片土地。

破土:戈壁滩上的“解忧花”

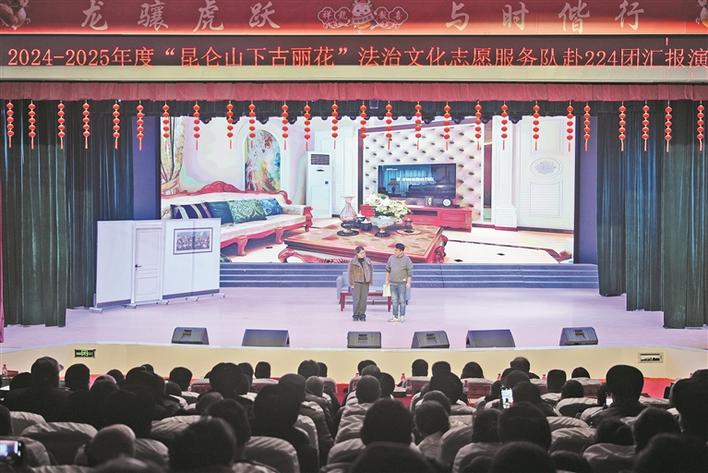

“昆仑山下古丽花”法治文化志愿服务队赴十四师二二四团开展汇报演出。图为十四师皮山农场和一牧场的专职人民调解员在表演普法情景剧(资料图片)。刘真真 摄

昆仑山下的红枣熟了又落,穆凯热姆·玉荪的调解笔记记满了3个本子。翻开泛黄的纸页,艾合麦提江(化名)的追债故事在字迹间清晰浮现:从2016年一句口头约定的“来年结账”,到 2023年春耕时攥着皱巴巴的记账本走进调解室的无助,再到2024年秋收后最后一笔欠款到账时的哽咽,光阴里的每一页都写满了法理与情理的拉扯,每一行都浸透着调解员的执着。

“没有书面合同,就从交易习惯里找证据。”穆凯热姆·玉荪在笔记旁画了个小小的放大镜。面对这起几乎“无证可依”的纠纷,她没有让当事人失望。

穆凯热姆·玉荪回忆,那一周,她顶着40摄氏度的高温穿梭在连队的红枣地间,调取两人历年的农资采购记录,走访了同村12户种植户核实交易惯例,用23份间接证据一点点拼凑出事实链条。最忙的那天,她在戈壁公路上颠簸了60多公里,给欠款方打了20多个电话,从“种庄稼要讲诚信”的乡土道理,讲到民法典中口头合同有效性的条款。电话那头从最初的犹豫顾虑,到后来的沉默倾听,再到最终的松口:“姑娘,你这么较真,我不能不讲理。”

在后续近10次还款中,她坚持每次到账后给双方发消息确认,直到最后一笔钱到账时,艾合麦提江握着她的手反复说:“这钱拖了8年,是你让我看到了希望。”

像这样因缺乏契约意识、证据不足而陷入僵局的纠纷,在过去的皮山农场有多起。

2020年11月,十四师昆玉市立足区域实际,创新运用新时代“枫桥经验”,精心培育一朵独特的人民调解之花——“昆仑山下古丽花”。

“古丽”在维吾尔语中常见于女性名字,意为“花朵”或“花儿”,象征着美丽、纯洁与生机。“昆仑山下古丽花”调解品牌以“美丽、自信、坚韧、包容”为精神内核,其标识融汇昆仑山的雄浑、石榴籽的紧抱,形似一把精巧的“心锁钥匙”,旨在解开职工群众心结。

皮山农场被选为这朵“解忧花”破土而出的“试验田”。

破土的力量,迅速凝聚。一支由23人组成的专职调解队伍在皮山农场迅速集结,其中20位是女性,八成不到35岁。他们如同被精心播撒下的种子,深谙双语沟通的桥梁作用,熟稔民族习俗的情感密码,掌握法律知识的武器,带着年轻人特有的活力与共情力,渴望着在矛盾板结的土壤里,扎下和谐的根须。

皮山农场司法所所长刘厚彬看着这支充满活力的队伍,目光坚定:“我们的目标,是让‘古丽花’深深扎根于泥土——既要讲得透法理的刚性,也要唠得暖人心的柔软;既要守住法律的底线,也要融通习俗的温度。”

穆凯热姆·玉荪们的故事,正是这株幼苗在“试验田”上奋力顶开冻土、探出第一抹新绿的真实写照。

蜕变:困局中开辟新路

“这宅基地是我家祖辈传下的根!”

“去年你盖房多占了半米,凭啥不认账?”

皮山农场十一连调解室里的争吵声浪几乎要掀翻屋顶,两户村民面红耳赤,提高了音量,手掌不自觉地拍在桌沿上。

布坚乃提·阿卜拉稳稳地握着笔,在纸上飞速记录着双方喷涌的诉求,脸上始终带着温和的笑意。待争执的浪潮稍歇,她拿起桌上温热的茶壶,为两人续上茶水:“来,喝口茶,润润嗓子。几十年的老邻居了,抬头不见低头见,咱们慢慢说,理越辩越明。”

这起看似简单的宅基地边界之争,暗藏着两户人家三代人的情谊与宿怨。

布坚乃提·阿卜拉深知,此刻硬搬法条无异于火上浇油。前一天,她已顶着烈日,带着卷尺在争议地块上反复丈量了3次;又一头扎进农场档案室,在故纸堆里翻找出早年的土地确权记录;特意寻访连队里最年长的老人,打探早已模糊的地界划分旧俗。

此刻,她将精心绘制的地界示意图在桌上摊开,指尖清晰地点在标记处:“你们看,按最早的记录,边界线在这儿。这些年两家盖房都往外扩了些,咱们不如各让半步?既尊重老规矩,也照顾眼下的现实。”

窗外的天色由明转暗,调解室的灯光将3个身影拉得很长。布坚乃提·阿卜拉的话语,在法理与情理间自如流淌:从“远亲不如近邻”的古老智慧,到《土地管理法》的刚性条款;从春耕灌溉需邻里搭把手的现实,到两家孩子一起长大的情分……当她轻声说道:“要是为这半米地结了仇,将来孙子辈见了面都不说话,值当吗?”原本剑拔弩张的双方突然陷入了沉默。

傍晚,当鲜红的手印稳稳落在调解协议上,两双曾互不相让的手终于紧紧相握时,布坚乃提·阿卜拉才惊觉自己的嗓子早已嘶哑,紧握的掌心满是汗水。

这样的深夜,在皮山农场调解室里,早已是寻常风景。

“调解就像侍弄庄稼,急不得,得有耐心等它扎根、抽穗、结果。”布坚乃提·阿卜拉如是说。无论是土地纠纷,还是家庭矛盾,“昆仑山下古丽花”团队中的女队员总能以女性特有的细腻与韧性,在法理的刚性与情理的柔性之间,找到那个微妙的平衡点。

引导这样的转变,是“昆仑山下古丽花”团队的日常。支撑这日常的,是一套将矛盾化解于萌芽、将冲突导向和解的坚实体系:精准洞察,防患未然,每周三雷打不动的“纠纷排查日”,春节秋收等关键节点的全员下沉,织就了一张细密的预警网,让许多可能升级的纷争在激化前就被悄然化解。分级响应,高效破局:面对摸排出的矛盾,“五色预警”机制精准发力,网格长就地处理“小火星”(绿色),连队人民调解委员会跟进“冒烟点”(黄色),重大复杂纠纷(红色)则瞬间激活司法、信访、民政等多部门协同的“灭火器”;淬炼内功,厚积薄发,师市的季度集训、团场的每周案例研讨,是队员们永不间断的“加油站”。

支撑这一切的,是如同昆仑雪水般澄澈的执着,如大漠胡杨般深扎的坚韧。走进这间小小的调解室,便走进了人间烟火最深的褶皱。

“昆仑山下古丽花”团队的故事,核心在于“蜕变”。他们在风沙与琐碎的磨砺中,以法律的标尺丈量公平,用人情的温度熨平褶皱。这方寸之地,见证着愤怒如何被引导为理性,对抗如何被转化为理解,断裂的关系如何被重新连接。每一次成功的调解,都是困局中开辟的一条新生之路,是当事人关系的一次艰难而珍贵的重建。而他们自身,也在这一次次化干戈为玉帛的实践中,成长为戈壁滩上不可或缺的和谐守护者。

播撒:从单一实践到品牌认可

在十四师皮山农场五连调解室内,调解员在受理邻里纠纷(资料图片)。布阿斯·麦麦提 摄

皮山农场“古丽花”的成功实践,如同投入湖心的石子,激荡起和谐的涟漪。

提起十四师四十七团司法所九连专职人民调解员杨苑苑,九连的职工群众无不竖起大拇指称赞。

作为连队“社情民意收集员”,杨苑苑的调解工作既有“老传统”的耐心细致,也有年轻人的创新巧思。遇到老人腿脚不便,她就把调解室“搬”到家里,坐在炕头拉家常、解心结;针对连队年轻人多的特点,她在连队微信群里开设“法治小课堂”,大家有疑问随时留言,她看到后都及时回复;处理邻里宅基地纠纷时,她带着卷尺实地丈量,画出清晰的边界图,让双方一目了然。因为工作细致、方法灵活,职工群众都愿意跟她交流,调解时也总能积极配合。

“真正把职工群众当作自己的家人,用心用情用力解决他们的急难愁盼问题。”杨苑苑说。

“古丽花”从皮山农场向全师市蔓延,迅速催生了规模化、规范化的丰硕成果——这是品牌生命力蓬勃扩张的关键转折。

在十四师昆玉市的广阔土地上,规范化调解室如雨后春笋般建成56个,而独具个人特色的调解工作室则如繁星点缀,数量达109个,共同形成了“一所一品、一人一格”的生动格局。其中,年轻调解员主导的“双语调解角”“线上咨询岗”格外受欢迎。

从皮山农场到四十七团,再到各个团场连队,服务的根系深深扎入基层。品牌影响力的质变随之而来:2022年,作为源头的皮山农场人民调解委员会荣膺“全国模范人民调解委员会”称号;2023年,9名“古丽花”调解员获评“兵团优秀人民调解员”。这些荣誉,标志着“古丽花”模式从单一农场实践成功跃升为覆盖全师市、具有广泛影响力的治理品牌。

“古丽花”的感召力,如同蒲公英播撒的种子,也引发了人才回流与经验外溢的良性循环。

“昆仑山下古丽花”团队扎根基层、服务群众的故事和经验,登上《人民调解》杂志,入选《市县法治建设案例选编》,在枫桥经验陈列馆熠熠生辉,将“昆玉经验”播撒向全国。

夕阳熔金,为昆仑山镶上道道金边。调解室的灯光准时亮起,温暖而坚定。“古丽花”的故事,正如品牌标识中那把精巧的“钥匙”,正一寸寸开启基层治理的新路径,让法治的理性光芒与人性的温暖光辉,共同照亮昆仑山下每一个需要被看见的角落。

繁盛:和谐家园“满树芳华”

十四师昆玉城区“昆仑山下古丽花”调解团队队员在龙泰苑入户走访(资料图片)。麦尔比耶·艾合麦提 摄

皮山农场司法所的荣誉墙上,一面面锦旗无声诉说着感激。其中一面格外醒目:“古丽花开解民忧,调解暖心似亲人”。这朴实的赞誉,不仅是对个体的褒奖,更是对“昆仑山下古丽花”品牌最真挚的认可。

如今的“古丽花”,早已超越单纯的纠纷“灭火员”,成长为基层治理的“多面手”:队员们是法律知识的“播种机”,将民法典讲成田间地头的“生活百科”;是矛盾隐患的“侦察兵”,在春耕秋收的关键时节提前走访摸排;是职工群众心声的“传声筒”,将连队的诉求精准传递到团场的决策层;年轻调解员们还把纠纷案例编成情景剧、拍成普法短视频,让法律知识听得懂、记得住。

在十四师昆玉市,“有矛盾找古丽,要普法找古丽”已成为职工群众最朴素的共识。2024年,该师市矛盾纠纷调解成功率高达99.71%。和谐的种子,在昆仑山北麓结出了沉甸甸的果实。

暮色四合,皮山农场“古丽花”调解室的灯光,依旧明亮,散发着暖意。穆凯热姆・玉荪正伏案整理明日深入连队普法的讲稿。案头,那本厚重的民法典旁,静静立着一束沙漠玫瑰。穆凯热姆·玉荪在日记扉页上庄重写下:“根扎在泥土里,花绽在群众心坎上。”