为乡村振兴添“智”更添“质”

为乡村振兴添“智”更添“质”

编者按

功以才成,业由才广。乡村振兴,关键在人。

自兵团实行科技特派员制度以来,一批批“科特派”深入田间地头,将先进技术、科研成果和现代理念植入“三农”领域,为农业增效、农民增收、农村增色提供了坚实支撑。他们既是先进技术的传播者,也是乡村发展的“智囊团”,在良种推广、产业升级等方面发挥了不可替代的作用。

在科技特派员的帮助下,广大职工群众拓宽思路,创新生产模式,充分挖掘特色产业的发展空间、经济潜能,实现了增产增收。一幅农业高质高效、乡村宜居宜业、职工群众富裕富足的乡村振兴画卷正徐徐展开。

把论文写在这片麦浪翻滚的大地上

7月23日,在六师奇台农场二十二连玉米高产示范田,陈江鲁(中)查看玉米长势。蒲子璇 摄

我蹲在六师奇台农场二十五连的一片麦田里,指尖轻轻拂过沉甸甸的麦穗,远处传来收割机的轰鸣声,空气中弥漫着新麦的清香。这一刻,所有的汗水与辛劳都化作了丰收的喜悦。

“陈老师,今年我家的小麦单产超过了840公斤!”奇台农场二十五连职工刘春兰的声音从田埂上传来。我抬头望去,她黝黑的脸上绽放着灿烂的笑容,手里攥着一把颗粒饱满的麦穗。谁能想到,一个月前,这片麦田还存在倒伏的问题。

6月29日一大早,我刚到办公室就接到刘春兰打来的电话:“陈老师,昨晚的大风把麦子刮倒了一大片!”听到她带着哭腔的声音,我立刻叫上团队其他人赶往现场。一路上,我的脑海里不断闪现麦子倒伏的场景,正值灌浆期的冬小麦,一旦倒伏,产量将受到严重影响。

赶到田里时,眼前的景象让我心头一紧:成片的麦子东倒西歪地贴在地面上。刘春兰站在田边,眼圈通红。“别急,还有办法。”我蹲下身子,仔细检查受损情况,发现大部分属于轻度倾斜,根系还牢牢扎在土里。

“立即喷施磷酸二氢钾和芸苔素,提高植株抗逆性。”我一边“开处方”,一边指导她配药,“同时控制浇水量,要少量多次浇水。”接下来的日子里,我几乎每天都去她家地里查看麦子恢复情况,调整管理方案。看着麦子一天天重新挺直腰杆,刘春兰紧锁的眉头终于舒展开来。

这样的场景,在我14年的农业科研生涯中已经记不清经历了多少次。2011年,26岁的我进入六师农业科学研究所,开展小麦、玉米高产高效栽培技术研究,新品种引育示范、科技服务和成果转化工作,与这片土地结下不解之缘。

记得第一次下连队时,我照着书本给职工群众讲解作物栽培技术知识,却听见有人小声嘀咕:“小伙子,你说的这些在我们这儿不适用。”那一刻我才明白,搞农业科研必须扎根基层一线。

从此,我的工作阵地从实验室“搬”到了田间地头。每年从春播到秋收,我都要在六师垦区各团场来回奔波。我的手机里存着1000多位种植户的联系方式,微信里建了十几个技术服务群。无论是白天还是黑夜,只要种植户发来求助信息,我都会第一时间回复。

2018年,我和团队其他成员在奇台农场建立了第一个高产示范基地。那段时间,我和团队其他成员几乎住在了田里。记得有一次,为了观察玉米夜间生长情况,我打着手电筒在玉米地里待到深夜。当得知应用密植精准调控技术,使得玉米单产突破1200公斤时,我所有的疲惫都化作了继续努力工作的动力。

最让我自豪的是,近年来在团队成员的共同努力下,奇台农场的冬小麦连续刷新新疆高产纪录,今年更是取得新突破。每当听到测产专家宣布结果时,我都会想起那些在烈日下挥汗如雨的日子,想起种植户朴实的笑脸。

“陈老师,尝尝新麦做的馍!”刘春兰的呼唤将我的思绪拉回现实。我接过还带着温度的馍,咬了一口,麦香在唇齿间绽放。熟悉的味道,让我想起父亲常说的话:“粮食是老百姓的命根子。”作为一名科技特派员,我的使命就是守好这个命根子。

夕阳西下,收割机在麦浪中划出一道道金色的轨迹。我拍了拍身上的麦秸沫,走向下一块等待测产的麦田。在这片广袤的土地上,还有无数个增产增收的故事等待我去讲述。而我,将继续用脚步丈量田野,把论文写在这片麦浪翻滚的大地上。(陈江鲁 口述 蒲子璇 整理)

技术送田间 丰收有良方

7月19日,史芳芳(前)在王碧望的草莓育苗架前,检查草莓苗的生长情况。兵团日报常驻记者冯晓玲 摄

我叫史芳芳,是十二师农业科学研究所检测中心主任,同时也是一名科技特派员。

7月19日清晨,十二师农业科学研究所的拱棚里已热气腾腾。我蹲在草莓育苗架前,用手指拨开蜷曲的新叶。“这几天气温高,得盯着草莓长势控制打药浓度,可不能让叶片晒伤了。”我转头对身后的王碧望说。

王碧望是十二师五一农场大棚承包户。半个月前,他的草莓苗突然蔫了,追肥后反倒枯萎得更厉害。我得知情况后,带着土壤墒情速测仪很快赶了过去。当电导率数值显示为1时,我拍着他的肩膀说:“停肥,灌清水,草莓苗三天准能缓过来。”如今,看着草莓苗舒展的新叶,他摸着后脑勺笑着说:“还是您厉害,太感谢您了。”

2022年夏天,王碧望揣着全部积蓄来到十二师农业科学研究所,找到了我。王碧望说他想种草莓,但资金不够。我领着他来到试验田,笑着对他说:“大棚租金、水电费给你全免,你只管用心种。”

从当年4月定植到9月卖苗,我为王碧望提供了全程技术指导服务,一切进展得都很顺利。可到了冬天,头茬草莓成熟了,却迟迟等不来顾客。我踩着积雪进入大棚时,看见他蹲在栽培架边,手里拿着颗草莓,眼圈红红的。“别愁,咱们的草莓口感好,得让更多人知道。”我连夜联系商超,找人拍摄视频发朋友圈。没过多久,大棚里就排起了采摘草莓的长队。

不只是王碧望,十二师一〇四团的种植户张宏涛在种植的过程中也遇到过难题。眼瞅着种植的茼蒿苗一棵棵枯萎,他焦急地给我打电话。挂上电话,我匆忙带着微生物杀菌剂赶了过去。我蹲在地里扒开土块观察了一会儿,对张宏涛说:“土是病根,得先给土治病。”我手把手教他翻地、撒菌剂。看见改良后的土壤里冒出茼蒿苗的嫩芽,张宏涛数着苗株高兴地说:“史主任不仅是来送技术的,还是来给土地续命的。”

如今,我牵头实施的土传病害科技攻关项目即将迎来验收。那些写满数据的笔记本,正转化为团场地头的“操作手册”;我研发的“三级繁育体系”,让原种苗从实验室传到合作社,再走进千家万户的大棚里。乌鲁木齐县的种植户刘孝成再也不用远距离拉苗,在家门口就能领到带着“科技基因”的种苗。他算过一笔账:“用史主任培育的脱毒苗种出来的草莓,一亩地能增产200多公斤。”

傍晚降临,我走进大棚内,摘下一颗“疆爱”草莓放入口中,吃起来香甜可口。这是我们团队培育的新品种四季草莓,配合应用潮汐式育苗技术,一年就能完成三级繁育任务。我用手托着果子笑道:“现在四季都能结果,就像种植户的日子,越来越有盼头。”

话音刚落,我的手机响了,是团场的种植户打来的电话,询问定植时间。我一边应着“明儿就过去”,一边往大棚外走去。身后,新抽的草莓匍匐茎正悄悄伸展,像无数条细细的线,一头连着实验室的灯光,一头“牵着”田野里的希望。(史芳芳 口述 兵团日报常驻记者冯晓玲 整理)

帮助更多养殖户增收致富

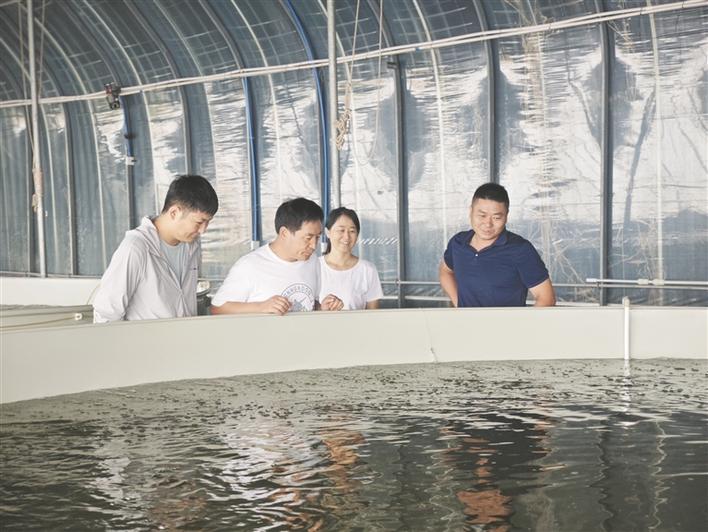

7月23日,邢佳娟(右二)向刘满义(右一)了解鲈鱼的养殖情况。兵团日报常驻记者陈明珠 摄

我是三师图木舒克市畜牧水产发展服务中心的科技特派员邢佳娟。

7月23日,三师五十一团四连图木舒克市君耕农业科技有限公司的高密度水产养殖大棚内,连片的养殖桶泛起粼粼波光,旁边的增氧机搅动着水面,溅起的水花在炽热的阳光下闪烁。我俯身用指尖轻触温热的水面,耳边回荡着增氧机嗡嗡的轰鸣声。

我巡查完所有养殖桶后,对五十一团四连养殖户刘满义说:“最近气温比较高,要减少投喂量,水温升高会减弱鱼的消化能力,投喂过多易恶化水质、引起鱼病。你要时刻警惕,确保增氧机正常运作,不能马虎。”

去年此时,刘满义初次涉足水产养殖领域,内心忐忑不安。那段日子,我和团队其他人陪着他,手把手传授养殖技术。我们还为他制定全面鱼病防治方案,保障鱼儿安全生长。后期的饲料选择和动保产品使用,我们也严格把关,确保各环节万无一失。

在我们的帮助下,刘满义逐渐从一个养殖新手成长为一个“养殖行家”。他能够熟练地解决养殖中遇到的问题,对水产养殖的各个环节也更加熟悉。看到他从最初的迷茫担忧到现在的从容自信,我由衷地为他感到高兴。

2023年底,刘满义成立了图木舒克市君耕农业科技有限公司。为了让他选到优质的种苗,我和同事们付出了大量心血。我们跑遍疆外多个水产种苗基地,反复比对成活率、生长周期、抗病性等指标,最终筛选出适合当地气候和水质的优质种苗。今年年初,我还专门带他前往湖北、广州等地考察学习。

“出去看了才知道,全国水产市场真广阔!”刘满义感慨道,“比如广州的鱼苗成活率在80%以上,养殖技术和管理模式比较先进。在那边的养殖场,我们看到养殖人员用物联网设备监测水质,手机上就能实时查看水温、溶氧量等数据,真是太方便了!”

如今,刘满义公司的鲈鱼年产量已超10吨。在我们的帮助下,他的养殖技术水平得到了显著提升。刘满义估算,今年鲈鱼的产量会比去年多3到5吨。每次看到他望着池中长势较好的鲈鱼,憧憬着年底丰收的喜悦样子,我就觉得所有的付出都值了。

现在,刘满义望着养殖池里的鱼,不再像以前那样心神不宁。他感慨有科技特派员的帮助,增收路上不用愁。而我,能成为他养殖路上的“引路人”,帮助他把水产养殖事业做大做强、实现丰产丰收,深感自豪。

夕阳西下,养殖大棚里灯光亮起,与波光交相辉映。我收起水温计,看着增氧机搅出的涟漪,大棚里游来游去的鲈鱼,心里美滋滋的。今后,我会继续用专业技术服务养殖户,送技术到田间地头,帮助更多养殖户增收致富。(邢佳娟 口述 兵团日报常驻记者陈明珠 整理)

播撒科技星火 深耕育种一线

8月2日,史丰疆(右)在五师八十七团查看制种玉米长势。申玲 摄

我叫史丰疆,是五师农业科学研究所粮食作物研究室主任,从2000年开始从事玉米育种工作。

7月,是玉米授粉的关键期,我基本上都“泡”在地里。7月31日6时,天边刚泛起鱼肚白,我已经蹚着露水走进了试验田。最热的时候,地表气温高达45摄氏度,我蹲在地里观察授粉情况,汗水滴在记录本上晕开了字迹。“没办法,玉米的花期不等人!”

连日来,我除了观察试验田,就是服务职工群众。

去年,玉米抽雄时,五师八十七团种植户张勇不听家人劝阻,坚持要提前进行抽雄作业。后来,他的家人给我打了电话。我赶到现场时,发现他为图方便,竟同时为大小苗去雄。当时玉米的雄花还小,不适合去雄,否则会造成减产。见我强烈反对这个时候抽雄,张勇才听劝。今年5月,我还特意去了一趟他承包的玉米地,发现他没有犯去年的错误,还表扬了他。

在提供科技服务期间,我们科技特派员团队摸索出一个“土办法”:把培训课堂直接“搬到”田间地头。怎么判断最佳收获期?如何根据土壤墒情调整灌溉量?这些实操技能,只有在田间地头才能讲明白。

近年来,随着种植户的种植技术越来越成熟,给我打电话咨询的人也越来越少。有时候,我会主动给他们打电话,询问作物生长情况。我现在主要服务制种玉米种植大团八十七团和五师供销社(国资公司)这家涉农企业。

今年春天,我曾在一天内完成了10块地、近1000亩的巡查工作。这些地里的作物有冬小麦、春小麦、玉米等。因为遭遇了低温,我需要根据不同作物的长势情况给出不同的建议,确保整个农业生产期间科技服务不断“链”。

如今,走进五师各团场的农田,常能看到由我们研究所培育的“博单”系列玉米,长势不错。

在新技术推广初期,我带着团队在3个月里跑了全师11个团场。记得在五师九〇团的技术培训会上,该团职工杨建军蹲在地头说:“早熟?早熟能有产量?”我笑着把他带到对比试验田,扒开叶片给他数玉米的行数。

“您数数,16行!比您现在种的多2行。”杨建军用指甲掐开籽粒看了看浆,对我竖起了大拇指。第二年,他主动扩种了50亩,秋收时还托人给我捎来一袋玉米面。

对我来说,从实验室到田间地头,一粒种子的旅程就是我的旅程。

科技助农的路并非总是一帆风顺。推广新技术时,我在五师八十六团遇到了一个难题:有块地的苗明显弱于周边区域的。该团种植户李新民急得嘴角起泡:“史专家,这是不是种子的问题?”

我和助手在地里连续蹲守3天,发现是覆膜播种机操作不当导致播种过浅。有些种植户对新技术将信将疑,我们就建立示范户制度——让“敢尝鲜”的种植户先干起来。当得知九〇团种植户陈建国的玉米单产达到1090公斤时,持观望态度的种植户都主动找我们要种子。

夕阳西下,我和陈建国并肩站在田埂上。风吹过万亩青纱帐,绿叶翻卷的声响如海浪般涌来。我的脑海里涌现出一句话:每一粒种子都裹着汗水与星光,而每一次弯腰都是对大地最深的敬礼。(史丰疆 口述 兵团日报常驻记者郭晓维 整理)

我家的牛圈里,藏着致富“科技密码”

7月30日,苏政(左)查看牛犊生长情况。兵团日报常驻记者苟汇敏 通讯员胡斐 摄

我是九师一六五团二连养殖户申庆龙。从参加工作开始,我就跟着父辈在团场的牛圈里忙碌,喂料、清粪、接生,可以说是个养牛的“老把式”,牛有啥毛病我一看就知道。可谁能想到,2011年,由于市场行情不好,我咬牙卖掉了自家圈里的最后一头牛。

2022年春天,我的养牛生涯迎来转机。那年,团场出台了养殖优惠政策,我揣着多年攒下的积蓄,从银行贷了款,建起700多平方米的圈舍,买回30多头牛,准备大干一场。可靠老品种、老办法养牛,能适应现在的市场行情吗?我心里没有底气。就在这时,我认识了一位九师农业科学研究所的技术人员苏政。

第一次见苏政,他给我留下了深刻的印象。那天,他穿着胶鞋就钻进我家的旧牛圈,一点架子都没有。他观察了一会对我说:“申哥,你养的牛品种太杂,得改良。”

后来,苏政经常来我这儿转转,为我养牛“把脉开方”,并帮忙制定了品种改良的方案。说实话,一开始我心里还犯嘀咕,一个“90后”小伙子,能解决我十几年都没搞定的难题吗?

但苏政很快就用实际行动打消了我的顾虑。2023年冬天,一头怀孕的母牛难产了,躺在地上直喘气。我急得一连拨了好几个求助电话,但都没有得到回复。最后,我试着拨了苏政的电话。电话通了,他在电话那头说:“申哥别急,我们马上到。”

50多分钟后,苏政带着团队成员顶风冒雪赶来了。进门后,他们没有休息,穿上工作服就忙开了。

“申哥,这头母牛体格壮实,肯定能顺利生产。”苏政安慰我说。经过一个多小时的忙碌,最终这头母牛产下了一对双胞胎牛犊,我悬着的心才算落了地。当看着他们冻得彤红的脸颊时,我的眼眶突然就热了。

在苏政的指导下,近两年我家牛场的变化很大。2024年,他教我们人工授精和胚胎移植技术,母牛受胎率从40%提高到70%。首批改良的牛犊出栏时,每头牛比传统品种多卖了3000元,仅这就让我多赚了几万元。现在我养了65头牛,年收入超过20万元。

最让我感动的是,苏政对我们这些养殖户很有耐心,手把手地给我们教技术。刚开始学人工授精时,我啥也听不懂,更不用说操作了。可他每次都用通俗易懂的语言给我讲理论知识、讲方案、讲效果,让我听得明明白白。如今,我也算是当地养牛行业的半个“土专家”了!

这几年,我圈里的牛有啥毛病,打一个电话苏政很快就赶来了,从没有推辞过。如今,我们处得像朋友一样,虽然我嘴上很少说感谢的话,但这份情谊我早已记在心里。

苏政常说他是来送技术的,可我知道,他送来的不只是技术,更是我们养殖户的希望。他改良了牛的品种,更改善了我们的生活!

看着牛圈里一头头膘肥体壮的牛,想着银行卡里慢慢变多的存款,我知道,我家的日子一定会越过越“牛气”。(申庆龙 口述 兵团日报常驻记者苟汇敏 整理)

科技来护航 日子有奔头

6月27日,在十三师火箭农场十连的色素辣椒地里,李艳梅(右)查看色素辣椒生长情况。李欣奕 摄

我叫尚红昌,是十三师火箭农场十连的色素辣椒种植户。今年是我种植辣椒的第三年。望着眼前这块辣椒地,我喜上眉梢——预计单产500到550公斤,这在以前我连想都不敢想。我从一个啥都不懂的“种植小白”变成如今能独当一面的“辣椒通”,全靠火箭农场十连的科技特派员李艳梅的悉心指导。

2023年,我决定种植辣椒,当时心里没底。看着别人地里的辣椒苗长势喜人,自己播下去的种子却总出问题,要么捂坏了,要么被虫子啃了,急得我天天蹲在地头叹气。就在我准备放苗时,十连党支部书记领着李艳梅来到我承包的地里,说她是我们连队的科技特派员,帮我们解决难题的。她穿着朴素,头上戴着一顶宽檐帽,冲我笑了笑,友好地说“以后有事就第一时间找我”。

李艳梅真把我的事当成了她的事。从放苗那天起,她就没少往我家地里跑。怕我把握不好株距,她拿着尺子在地头量,手把手教我分苗;辣椒坐果时,她每周都来两趟,盯着叶片看长势,摸一摸土壤湿度,告诉我该浇水还是该控水。

最让我感动的是,我家地里有事,不管啥时候我给她打电话,她都能及时回复,从来没有推辞过。有一次早上7时左右,我下地干活时发现几株辣椒的叶子卷了边,急得给她打电话寻求帮助。没一会儿,她就骑着电动车赶来了。她蹲在地里仔细观察后,说是辣椒患了轻微的病毒病,喷药就能控制病情。

去年夏天那场病虫害,我现在想起来还后怕。眼看着辣椒刚结果,叶片突然开始发黄,背面爬满了蚜虫。我拿着农药说明书不知道如何下手,生怕打错了药。李艳梅接到电话后,很快就带着检测仪来了。她摘了片病叶对着太阳看了看,又用放大镜仔细瞧了瞧说:“别慌,这是蚜虫和红蜘蛛混发的症状,用吡虫啉加阿维菌素,按1∶1500的比例配,连喷两次就能好。”她不光说了药名,还在矿泉水瓶上写下配比,盯着我配好第一桶药才走。3天后,看着辣椒苗又精神起来,我悬着的心才算落了地。

前阵子下暴雨,雨一停,我急忙下地查看,发现辣椒蒂有些发黑,电话还没打,李艳梅就赶来了。她扒开枝叶一看,说是辣椒患了雨季常见的脐腐病,教我在叶面上喷施氯化钙溶液,还蹲在地里划排水沟,鞋上沾满泥土也不在意。

现在,我摸着辣椒叶就能看出地里缺不缺肥,瞅着果实颜色就知道应该浇水还是控水,邻居们总来问我有啥窍门,我告诉他们:“哪有啥窍门,这都是科技特派员教得好。”前两天李艳梅来我家的地里,掐着辣椒枝数了数果,笑着说:“看这长势,辣椒产量有保障了。”

听着这话,我心里美滋滋的。科技特派员送来的不仅是技术,更是让职工群众能过上好日子的底气。等收完辣椒,我要给李艳梅送一串最红、最长的辣椒,让她瞧瞧,她播下的科技种子,在咱这块地里结出了硕果。有她这样的科技特派员在,我们种地就有了保障,脚下的路也走得更踏实。(尚红昌 口述 孙荣 整理)

掌握种植技术 植棉底气越来越足

7月22日,韩俊伟(左)给杨洪秀讲解棉花管理技术知识。兵团日报常驻记者李嘉成 摄

我叫杨洪秀,是二师二十九团十六连职工。今年,我种了100亩棉花。近日,看着地里绿油油的棉株挂满棉桃,我心里比喝了蜜还甜——谁能想到,这块曾经单产只有300公斤的棉田,如今单产稳稳站上510公斤的台阶。这离不开科技特派员韩俊伟的一路护航。

从2006年至今,我和棉花打交道近20年。种棉花这些年,我最清楚“靠天吃饭”的难处。以前选的棉花品种产量上不去,一亩地棉花收不到300公斤。2024年春播期间,我抱着试试看的心态,换了韩俊伟推荐的棉花新品种。这个品种不仅适合机采,还高抗枯萎病,种下没多久就表现出不一样的长势。

种棉花哪能一帆风顺。2024年5月,正是棉苗生长的关键时期,我的地里却突然出了状况。好好的棉苗先是枝叶发黄,没过几天就开始枯苗,一片片蔫头耷脑的,看得我心都揪紧了。我第一时间拨通韩俊伟的电话,他很快就赶了过来。他蹲在地里扒拉着土壤,仔细看了一会儿后说:“你家的棉花需要施肥了,植株生长要增加营养。”随后,他教我喷施叶面肥。果然,一周后棉苗就挺直了腰杆。

今年开春遇到的问题更让人揪心。4月7日刚播完种,等了十几天,棉苗却出得稀稀拉拉,大小苗差了一大截。我蹲在田埂上数着缺苗的地块,急得直搓手。韩俊伟带着仪器来检测土壤,结果显示,土壤板结严重。

“别慌。”韩俊伟一边记数据,一边安慰我说,“后期咱们用生物菌剂松土,再加点有机肥改善土壤结构。”我按他说的做了没多久,棉苗就恢复了生机,整整齐齐排列着,像是列队的士兵。

没等我松口气,6月的白粉虱又给了我一记“闷棍”。眼看着棉田现蕾了,可成片的白粉虱趴在枝叶上啃食,叶片很快就枯萎卷曲。看着发黄的棉田,我晚上愁得都睡不着觉。韩俊伟赶来后立即制定了防治方案:“用叶面喷雾,一周一次,连喷两次。”我跟着他调配药剂,仔细喷遍每一株棉花。两周后,原本蔫巴巴的棉花重新焕发了生机,叶片舒展油亮,看得我心里热乎乎的。

棉花打顶的时候,韩俊伟更是盯得紧。他总说:“打顶要‘时到不等枝,枝到不等时’,得按棉花实际长势来。”他在田里转了一圈又一圈,仔细查看每块地的枝数和高度,教我判断打顶时机。正是这种精准的操作,为后期棉花完全成熟、提高产量打下了基础。

从2024年韩俊伟担任科技特派员以来,我的棉田就像有了“守护神”。不管是施肥配比、病虫害防治,还是土壤治理,只要我打电话,他总能第一时间赶来,每次都能精准解决问题。

看着眼前的棉田,我打心眼里感激科技特派员给我的帮助。从“看天吃饭”到“靠科技增产”,从单产300公斤到510公斤,我的棉花种植路越走越宽。这丰收的背后,是科技的力量,更是像韩俊伟一样的科技特派员们扎根田间的辛勤付出。有他们在,咱职工群众种庄稼心里更有底,日子也越来越有奔头!(杨洪秀 口述 兵团日报常驻记者李嘉成 整理)

我种的西瓜产量提高了

6月18日,职工王新龙(左)抱着收获的西瓜,喜笑颜开。今年,在刘洪亮科技特派员团队的帮助下,他种的西瓜喜获丰收。 胡熙波 摄

我叫王新龙,是八师一三四团十一连职工,也是一名瓜农。大家熟知的石河子下野地西瓜,发源地就在一三四团十一连。

2000年,我开始种植西瓜。那时候,西瓜植株长到一定的时期会发杈,就需要打杈了。我和妻子虽然只种了十几亩地的西瓜,但根本忙不过来。后来,我们选择了新品种,开始种植不需要打杈的西瓜,种植面积扩大到50亩。

今年,我家的头茬西瓜和往年一样,6月底就开始上市了。但今年的西瓜价格不高,好在产量不错,收入还可以。这主要得益于八师石河子市科技特派员对我的帮助,真的特别感谢他们。

今年4月,石河子农业科学研究院党组书记刘洪亮和他的团队成员来到我家,开始系统地指导我种植西瓜。从石河子市区到我们连队,路程近100公里。从春天播种到夏天采收,刘洪亮和他的团队成员每周都会来我家地里查看西瓜生长情况,这让我十分感动。

今年,我家种植的是安农二号西瓜。以前种植西瓜,都是提前泡种催芽,等种子发芽后再移栽到地里。在刘洪亮科技特派员团队的指导下,今年我改变了传统的起垄种植方式,采用平种种植方式,像种植棉花一样,直接覆膜播种,保证了西瓜一播全苗。

以前种植西瓜要轮作倒茬,瓜农种瓜舍不得施底肥。今年,刘洪亮建议我们瓜农,通过苗期追施有机肥的方式来提高西瓜的品质。这样一来,西瓜秧长得更好,西瓜的品质也得到有效提升。我采纳刘洪亮的建议不留根瓜,只留第二或第三节位瓜,瓜型更好了。

夏天很热,但再热也阻挡不了科技特派员的脚步。看到刘洪亮和他的团队成员顶着烈日,行走在田间地头,脸上挂满汗珠,再看看满地个头匀称、形状好看的大西瓜,我和妻子都感叹,他们都是干实事的。

在刘洪亮和他的团队成员的指导下,我家的西瓜产量提高了,单产由以前的三四吨提高到如今的5吨多,而且甜度提高了0.5%,商品率也提高了5%左右。这些变化,让我们瓜农真切感受到科技的魅力。(王新龙 口述 兵团日报常驻记者李秀 整理)