电商直播赋能乡村振兴

电商直播赋能乡村振兴

张银银:一颗红枣里的振兴梦

兵团日报全媒体记者徐彤彤

张银银向网友推销农产品(资料图片)。李艳梅 摄

“直播间的家人们,我现在就在和田玉枣林里,再过一个月,我们的和田玉枣就将进入最佳采摘期……”8月16日,走进十四师二二四团八连,阳光把枣树上的红枣照得红彤彤的,也“照亮”了张银银的笑容。她手持手机,穿梭在枣树间,熟练地向网友介绍和田玉枣的特点,话语间满是对家乡特产的自豪。

张银银是二二四团家喻户晓的“直播达人”,更是带领职工群众提“枣”走上乡村振兴新路的“红枣西施”。

张银银说,她与红枣的缘分,始于2009年。那一年,她同丈夫一起踏上西行列车来到兵团,成为二二四团八连的职工。

在塔克拉玛干沙漠边缘风口处,张银银开垦出45亩沙土松软、杂草丛生的荒地。她倔强地立下誓言:“我既然来了,就一定要干出个样子!”

经过张银银年复一年的不懈努力,昔日的荒地终于焕发勃勃生机。2015年秋天,45亩枣园蔚然成林,“红玛瑙”缀满枝头,首次丰收就卖出34万元!捧着沉甸甸的账本,张银银喜极而泣。此后几年,尽管红枣价格有波动,但每年20多万元的收入,让她对这片土地充满感激。

然而,事情的进展并非一帆风顺。随着新疆红枣种植面积激增,市场供过于求,收购商压价严重。2020年寒冬,张银银的院子里堆满红枣,滞销的难题困扰着她,她说:“好好的红枣卖不出去,烂在院里,心里像被针扎一样疼。”

转机,藏在新兴的电商浪潮里。

2021年年初,朋友的一句话点醒了她:“别人都在网上卖枣,你怎么不试试直播?”当时恰逢连队党支部组织电商培训,张银银第一时间报了名。

从拍摄视频、搭建直播间到学习直播话术、熟知违禁词,她像海绵吸水般努力“吸收”新知识,笔记本上记满了要点。

同年11月,张银银在枣园里开启了第一场直播。起初,她忐忑不安,看着直播间里寥寥无几的网友,手心直冒汗。可当她谈起她在沙漠里种枣树的经历,谈起红枣从开花到结果的不易时,网友渐渐多了起来。

“虽然当时没‘开通’购买链接,没能成交,但这场直播让我看到了希望——原来隔着屏幕,这么多人愿意听枣农的故事,愿意买我们的红枣!”张银银说。

她火速行动,几天后,在连队的帮助下,办齐了营业执照、食品经营许可证,“红枣西施电子商务公司”网店正式运营。2021年11月15日,在自家小院,张银银开启了人生首场带货直播。首战告捷,她卖出60多箱红枣,营收2000多元。

掌握了“流量密码”的张银银没有停下脚步,她说:“直播平台每年都在更新,需要经常去跟进学习。下播后,我经常去看别人直播,对比自己哪些地方做得不够好。”她深知,唯有持续精进技能,才能在瞬息万变的电商浪潮中站稳脚跟。

张银银将直播间“搬”到田间地头,镜头下“带土的红枣”因未经任何清洗加工,以其原始、真实的状态赢得了消费者的信任,通常一两场直播就能卖完自家地里的30吨红枣。在流量加持下,她的个人直播事业飞速发展:粉丝从最初的2000余名飙升至30余万名,一场直播最高交易额达120万元,售出1.6万单,2023年个人直播营收高达1500万元。

更可贵的是,张银银没有独享流量红利。除了售卖自家红枣,她还主动帮助其他种植户销售,并往返于新疆各地,将直播间“搬”到不同农产品的源头。在阿克苏市,她两天售空8000条积压棉被,救活一家濒临破产的棉纺厂;在阿拉尔市,一场直播便清空滞销南瓜;在伽师县,她首次线上推广便激发了当地电商人才的热情。2023年,她助农直播带货超5000单;2024年,这一数字已突破3万单。

“能帮大家把好东西卖出去,让更多人过上好日子,比我自己赚钱还开心。”张银银说。

在张银银的带动下,二二四团的电商直播热潮悄然兴起。团里的电商孵化平台顺势而为,培养出140多名像张银银这样的电商人才。2023年,二二四团红枣电商销售量达4000余吨,销售额突破5000万元。那些曾深陷滞销困境的和田玉枣,如今已化作承载着希望的“金果子”,通过小小的手机屏幕,从大漠深处的枝头抵达千家万户的“案头”。

2024年,张银银获得兵团劳动模范称号。站在领奖台上,她深情地说:“是连队党支部的支持、职工群众的信任让我获得了这项荣誉。今后,我将卖出更多兵团好物,帮助更多职工群众乘着电商直播的东风破浪前行!”

甘燕燕:助力农产品“走上云端”

兵团日报常驻记者郭晓维、通讯员张英

8月19日,甘燕燕在葡萄地里进行直播,宣传推介红提葡萄。兵团日报常驻记者 郭晓维 摄

“大家好,我是小燕子,你们快看,我家乡的红提葡萄已经越来越红了,再有半个月的时间,就能上市了……”8月19日,五师八十三团园艺二连职工甘燕燕在自家葡萄地里向网友介绍葡萄成熟情况。

甘燕燕是个自媒体博主,在快手平台上注册了一个名为“小燕子”的账号,有122.3万粉丝。她一直坚持每日更新账号内容,在近一个月的时间里实现涨粉10万。

“2022年冬天至2023年春天,我一直坚持每天更新短视频,最多的时候,一天发布了6条,实现了粉丝突破百万。”甘燕燕说。

2020年,甘燕燕开始经营账号,进行了多种风格的尝试,最后确定了“音乐系”,“也就是用一些大家耳熟能详的歌曲作为背景音乐,然后配以画面。如今,我创作的短视频作品已经形成了自己的风格”。

甘燕燕是个“80后”,圆圆的脸上总是洋溢着笑容,露出一颗小虎牙,再加上说话时带有甘肃口音,极大增加了她的辨识度,让她在自媒体博主中脱颖而出。

甘燕燕有50万粉丝时,就接到了快手平台的邀请,让她为平台推荐的商品进行直播带货,她考虑后拒绝了。甘燕燕说:“很多‘网红’都会在有一定名气后选择直播带货,可我觉得不了解商品,就不能轻易地去挣这样的‘快钱’,只想安心经营自己的账号。”

2022年,甘燕燕尝试直播销售自己家的葡萄,销售了一吨多。这一结果,让甘燕燕特别开心。她的短视频作品记录着她在葡萄园里劳作的情景,而这也是她最好的创作素材。对粉丝们来说,这些葡萄是他们在视频里看着甘燕燕从春到秋“种”出来的,所以感到格外亲切,都愿意买一些尝尝。

甘燕燕常说,她虽然是个“网红”,却从不喜欢“套路”粉丝。大家在后台留言最多的就是“小燕子可真能干”,因为在视频里,甘燕燕经常一个人在葡萄地里辛苦劳作。有时,甘燕燕会一边干活,一边开直播跟网友们聊天,宣传推介八十三团乃至五师双河市,讲连队里发生的事情,这些都让网友们很感兴趣。

2023年秋季,甘燕燕创作的一条短视频突然爆火。甘燕燕认为短视频突然爆火的原因有两点,一是她配的音乐是《军民大生产》,这首歌曲曲调欢快,很能带动人;二是,要归功于网络上掀起的一股“助农”风潮,让她享受了流量红利。当年,甘燕燕通过直播销售的红提葡萄达到3吨。

经营自媒体账号后,甘燕燕有两笔收入记忆深刻,一笔500元,是她完成平台要求的一项推广任务后实现的流量变现,还有一笔是她在直播时收到的打赏3000元。

“这两笔钱让我第一次觉得在互联网上可以轻松挣钱。但是,对我来说,不能什么钱都挣。”甘燕燕说,“自己是种地的,最懂得脚踏实地,尽管我可以通过跟大家聊天,就能快速实现流量变现,甚至收到打赏,可我只想在这个赛道上真诚地走下去,以一个‘新农人’的身份宣传我的家乡,表达我对生活的热爱。”

甘燕燕在进行自媒体创作之余,还在八十三团的一家合作社通过直播带货销售网套。农闲时,她也会去南疆的地州为一些企业直播带货,销售当地的农特产品。

“我坚守一个原则,那就是我没吃过、没用过的东西,绝对不卖。”甘燕燕说。

最近,园艺二连的红提葡萄即将上市,甘燕燕开始为连队的葡萄销售作准备。她说:“近年来,连队为发展集体经济,尝试种植了40个品种的葡萄树,把这些‘宝贝’尽早宣传出去,就是自己的新目标。”

2000年,甘燕燕跟随父母从甘肃平凉来到八十三团落户。2009年,八十三团成立了园艺二连,她成了连队的第一批职工。如今,八十三团的葡萄产业处在快速发展阶段,甘燕燕一头“扎”进葡萄园里,在成为一名拥有百万粉丝“网红”的同时,也成了一名种植葡萄树的“行家里手”。

令甘燕燕高兴的是,她今年成了一名中共预备党员。“以前,我不敢给兵团人丢脸。现在,我更要严格要求自己,为职工群众带好头。”甘燕燕笑了,露出了她那颗可爱的小虎牙。

王伟胜:在直播间寻找增收“密码”

兵团日报全媒体记者徐彤彤

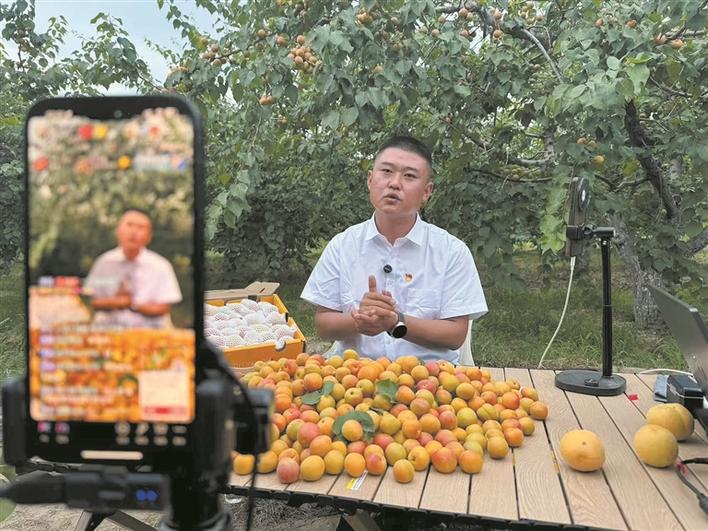

8月20日,在六十一团七连的一家果园内,王伟胜对着手机屏幕向网友介绍鲜果。王东 宋世豪 摄

“家人们看过来,刚摘的油蟠桃咬一口汁水四溢,甜到心坎里……”在四师六十一团七连的一家果园里,一部手机、一个简易三脚架打造了一个热闹的“战场”。8月16日,“90后”王伟胜对着手机屏幕热情地展示枝头鲜果,下单提示音在直播间此起彼伏,奏响了乡村振兴的乐章。

这位出生于1992年的陕西小伙,自2021年7月当选六十一团七连党支部书记、连管会指导员起,就成了职工群众口中“能办实事、会促增收”的领头人。当时的七连,虽有7100亩林果基地,年产油蟠桃、苹果、树上干杏等果品超2万吨,却深陷“好果难卖好价”的困境:品牌没名气、销售渠道窄、收购价被果商“牵着鼻子走”,职工群众守着“金果园”,钱包却鼓不起来。

“不能让优质农产品烂在地里,更不能让职工群众的汗水白流。”王伟胜暗下决心,要为连队“闯”出一条增收新路。

2023年,“互联网+农业”的浪潮席卷乡村,王伟胜敏锐地意识到:“短视频和直播,或许是打破销售困局的‘钥匙’。”可真要行动起来,难题却一个接一个出现——连队“两委”成员没人懂直播,对着镜头紧张到一句话都说不出来;职工群众更是疑虑重重:对着手机说话就能把农产品卖出去?这能靠谱?

没有经验,就从零学起。王伟胜主动请来团场电商能人开班授课,手把手教大家拍摄、剪辑,与粉丝互动;他一有空就拿着手机学习直播技巧,笔记本上记满了“头部主播”的带货话术、选品技巧。“要大胆表达,把咱们的优质农特产品推销出去!”他这样激励团队成员。

为了让直播间有“烟火气”,王伟胜把直播地点从办公室“搬”到了果园、地头。

春天,他把镜头对准漫山遍野的桃花,让网友感受“花海七连”的美;夏天,他蹲在果树下,直播现场摘下油蟠桃咬一口,汁水四溢的画面,直播间实现了“爆单”;秋天,他带着职工群众一起打包果干,让网友看到“从枝头到舌尖”的新鲜。渐渐地,直播间的人气越来越旺。到2023年年底,王伟胜直播单场销售额已突破万元。当年,王伟胜通过线上线下相结合的方式,卖出水果70余吨,帮职工群众增收10万余元。

2024年,王伟胜多方联络,邀请有直播经验的本团青年返乡组建专业团队,注册账号“书记助农”。团队把直播产品从七连“土特产”扩展到全疆农特产品,短视频也增加了“职工种果树”“连队日常”等内容。短短两个月,账号粉丝量增加至4110人,26场直播场均观看量超2000人次,销售额突破5万元。

直播间的热闹,悄然重塑着连队的经济业态。王伟胜牵头成立了新疆阿力玛里农业专业合作社,合作社采用“党支部+企业+合作社+职工+基地”模式,不仅实现果品优质优价,还实现了“当日结算”。去年,仅油蟠桃、树上干杏就卖出超20吨,其中树上干杏收购均价比市场价每公斤高5元。“以前卖果要等果商来,现在果商主动找我们,还得按我们定的价来!”职工们的话里,满是自豪。

不仅如此,王伟胜还着手延伸产业链。去年6月,他协调顺丰、京东等快递公司,利用连队闲置旧办公室开设物流快递点,让果品发货速度提升1倍。

“以前寄水果要跑到团部去,现在在家门口就能寄快递,还能省不少运费。”七连职工刘杰说。

如今,七连职均年收入突破4万元,职工群众的腰包鼓了,笑容多了。王伟胜获得了沉甸甸的荣誉,如“兵团优秀党务工作者”“兵团青年岗位能手”等称号。可他依旧保持初心:“我想借助互联网和新媒体,帮连队农产品建起更好的供应链,让更多人关注兵团农业。”

如今,王伟胜正用直播的“小屏幕”打开乡村振兴的“大市场”,在兵团书写青年的奋斗篇章。

编辑手记

数字经济的浪潮正“重塑”乡村发展的路径。当镜头对准田野乡间,电商直播以其强大的互动性与穿透力,为乡村振兴注入全新动能。它不仅是拓宽农特产品销售渠道的技术工具,更是推动农业转型升级、激发农村内生活力、培育乡村新业态的重要引擎。

借助一方屏幕,千里之外的消费者得以直观感受农产品的生长环境与制作过程,“酒香不怕巷子深”成为现实。直播电商极大缩短了从田间到餐桌的距离,帮助“小农户”对接大市场,有效破解农产品“难卖”问题,切实促进职工群众增收。更重要的是,它以需求带动生产,反向推动农业标准化、品牌化、产业化发展,加快一二三产业深度融合。

编辑在修改稿件时发现,电商直播赋能乡村振兴,其意义远超“带货”本身。它是新农人成长的舞台,一批掌握数字技术、善于经营的兵团基层人才脱颖而出;它是乡村文化传播的窗口,乡土风貌、民俗风情借助直播获得新生;它还是数字乡村建设的催化剂,推动物流网络、信息基建加速覆盖基层团场,缩小城乡数字鸿沟。

当然,热潮之下仍需“冷思考”。对兵团而言,可持续的乡村振兴不能只依赖流量红利,需筑牢产品品质、品牌信任与供应链的根基;应避免同质化竞争,立足地域特色做出真正差异化的内容;更应注重普惠发展,让更多职工群众分享数字时代的成果。

以数字技术助力农业农村现代化已是大势所趋。期待电商直播能真正扎根乡村肌理,从“促销量”走向“促发展”,从“短期热”变为“长期强”,为全面推进乡村振兴提供更坚实、更持久的数字力量。