丝路诗韵润绿洲——二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会走笔

丝路诗韵润绿洲

——二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会走笔

兵团日报全媒体记者朱丹丹 常驻记者李嘉成

8月20日,铁门关市群众文化活动中心灯火通明,千余名观众齐聚一堂,共同见证二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会的巅峰对决。

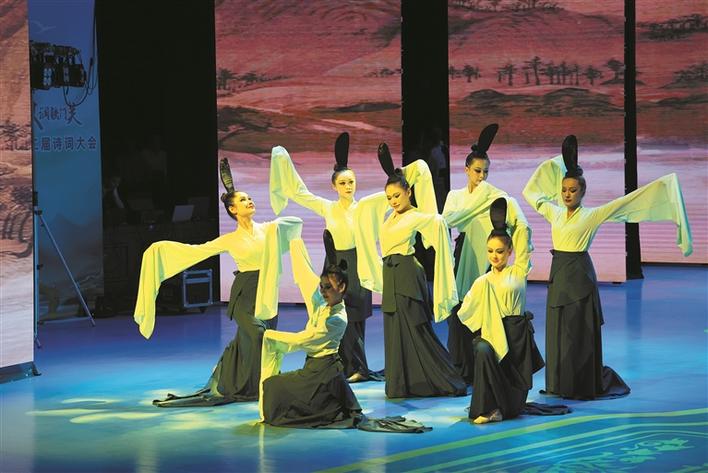

8月20日,二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会总决赛现场演出舞蹈《只此青绿》。兵团日报常驻记者 李嘉成 摄

作为二师铁门关市文化建设的品牌活动,本届诗词大会历经3个月筹备和6场比赛,最终在掌声与诗词声中落幕。从筹备到决赛,从赛场到观众席,活动全程彰显着二师铁门关市对中华优秀传统文化的传承与弘扬,更凝聚起师市文化自信。

诗词之风吹遍塞外

“今年5月,报名通道刚开启,后台数据就噌噌往上涨。”据二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会组委会工作人员回忆,本届诗词大会启动后,很快在师市内外掀起热潮。从学生到退休职工,从本地居民到外地游客,不同年龄阶段、不同职业的诗词爱好者纷纷报名,累计吸引2.7万余人参与其中。经过线上海选、线上晋级赛,层层筛选,最终64名选手突出重围,站上线下半决赛的舞台。

8月19日,铁门关市群众文化活动中心二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会半决赛的紧张气氛扑面而来。青衿组(青少年组)和云帆组(成人组)同步开赛,“群雄逐鹿”“一马当先”“英雄问鼎”三个环节环环相扣,既考查诗词储备量,又比拼反应速度,更考验理解能力。

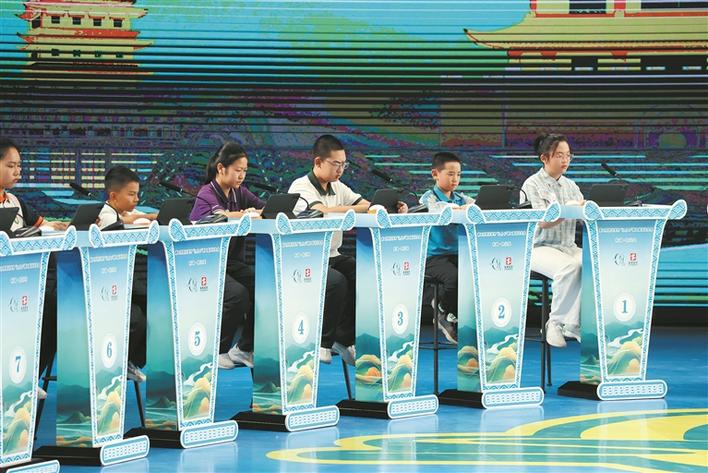

8月20日,在二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会总决赛现场,青衿组选手正在认真听题。兵团日报常驻记者 李嘉成 摄

“‘大漠孤烟直,长河落日圆’出自哪位诗人的哪首作品?”活动现场,主持人话音未落,青衿组选手范铭瑞就按下答题器按键,答道:“王维的《使至塞上》!”他的准确回答赢得一阵掌声。

这些青少年选手虽然年龄小,但诗词功底不容小觑。面对“‘青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁’中的‘丁香’象征什么”这类理解题,他们思路清晰,从“丁香含苞未放的形态”“雨中的凄迷意境”等方面进行分析,从容给出“象征忧愁、思念”的答案,让在场观众看到了青少年对诗词的热爱。

云帆组的比拼同样精彩。选手有教师、医生、公务员等,还有退休职工,身份虽不一样,但对诗词的热爱是一样的。他们带着丰富的生活阅历与扎实的文化积累站上赛场,答题从容不迫,解读诗词时结合人生体验,展现出独特的风采与魅力。

在“英雄问鼎”环节,有一道题要求根据“边塞风光”“唐代诗人”“曾任安西节度使判官”等线索,答出“某位诗人的某首作品”,选手们几乎异口同声地答道:“岑参的《白雪歌送武判官归京》。”当被问及为何反应这么迅速时,选手姚克中笑着说:“铁门关本就是古丝路要塞,岑参写过不少西域诗,我们平时聊天爱聊这些。”

经过多轮较量,青衿组和云帆组各有10名选手晋级总决赛。范铭瑞以全场最高分晋级,他攥着答题器说:“平时的积累终于有了回报,希望在总决赛中能以诗会友,和大家相互切磋。”未晋级的选手也收获了组委会准备的200元现金和文创礼包,不少人主动申请加入总决赛百人团,“就算不能上台,能跟着答题也开心”。

赛场外,观众席座无虚席。二师铁门关市第一中学学生刘泽艺全程观看了半决赛,他说:“现场的选手太厉害了,他们的诗词储备量让我佩服。看比赛的时候,我也在跟着答题,不知不觉学到了很多知识。”观众跟着选手答题,时而皱眉思考,时而拍手叫好,诗词魅力就这样从赛场延伸到了每个人的心里。

韵律之美润泽人心

8月20日,二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会总决赛在铁门关市群众文化活动中心拉开帷幕。20名晋级选手摩拳擦掌,青衿组与云帆组分别角逐桂冠,“双冠军”赛制让比赛更具悬念。

8月20日,二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会颁奖现场。兵团日报全媒体记者 陈永峰 摄

决赛环节设计得既考查选手实力,又富有趣味。诗词填空考验记忆精准度,选手们看到“轻舟已过万重山”后,几乎都不假思索地写下了“两岸猿声啼不住”;名句接龙环节,主持人口中“会当凌绝顶”刚落音,一位选手就说出“一览众山小”,衔接流畅如行云流水;情景运用环节给出“朋友离别”场景,选手们接连引用“莫愁前路无知己”“海内存知己”等诗句。

最激烈的当属“大漠飞花·状元争霸”环节。青衿组的江浚哲和范铭瑞展开“飞花令”对决,主题从“月”开始。“床前明月光”“明月几时有”“举杯邀明月”……两人你来我往,一口气各说了10句。

当主题换成“风”后,江浚哲脱口而出“长风几万里,吹度玉门关”,这句诗让现场观众掌声雷动。10岁的青衿组冠军江浚哲来自浙江杭州,已在多场诗词比赛中夺冠。“这里的诗词氛围特别好,希望我下次还能来参赛,再拿好成绩。”江浚哲说。

云帆组的冠军争夺,聚焦“诗词理解”。马心怡与姚克中围绕“‘大漠沙如雪,燕山月似钩’为何用‘钩’比喻月亮”展开分析。马心怡说:“‘钩’不仅形似弯月,还让人联想到兵器,暗含诗人虽怀才不遇,但渴望建功立业的心情。”

姚克中补充道:“燕山在北方,和铁门关的风光有相似之处,这种比喻很贴合边塞氛围。”两人的深度解读,让观众对诗句有了新的认识。

最终,江浚哲夺得青衿组冠军,马心怡摘得云帆组桂冠。“这是我第一次来二师铁门关市,也是人生中第三次参加诗词比赛。”来自北京大学的云帆组冠军马心怡激动地说,从海选到决赛,一路走来一波三折,“能拿到冠军是极大的鼓励,我会继续学习古典文学,明年一定再来!”

观众闫维佳感慨道:“青衿组选手的表现太惊艳了,让我感受到了文化传承的力量。”

文化之根扎进绿洲

本届诗词大会在首届基础上全面升级,不仅让比赛更加精彩,还让诗词文化融入日常。新增的“云上千人团”吸引上万观众在线同步答题,线上线下互动,让诗词走出赛场,成为全民参与的文化活动。

8月20日,二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会总决赛现场演出舞蹈《象王行》。兵团日报常驻记者 李嘉成 摄

前期策划的系列活动让诗词“活”了起来。“铁门关·我为你写诗”征集到300余首原创作品,满含对铁门关和铁门关市的深情;在“铁门关・我为你画诗”中,孩子们用画笔将“大漠孤烟直”的苍茫、“长河落日圆”的壮阔具象化,让经典诗句化作可触可感的图景。

中国诗词大会命题专家李天飞对本届诗词大会给予高度评价:“这届诗词大会组织严密、衔接流畅,题目设置从浅入深,体现出专业性,无论是组委会成员的付出,还是选手的表现,都可圈可点。”

在这场诗词盛宴中,文化传承的故事处处可见。来自杭州的“诗词之家”格外亮眼,父亲江寅申7年来坚持和双胞胎儿子江鸣谦、江浚哲一起读诗,兄弟俩背过的诗词超过2000首。“我带孩子来参赛,就是想让他们切身感受诗词的力量。”江寅申说。

“铁门关有岑参的足迹,这里让我向往。”37岁的河北选手王盾是一名教师,集书法创作与诗词背诵等爱好于一身,用笔墨与才情架起了河北和新疆文化交流的桥梁。

在总决赛现场,所有选手齐声朗读张仲瀚的《老兵歌》:“……青年当有志,立志在四方。祖国需要处,皆是我家乡……”激昂的声音回荡在赛场。在兵团人用双手开垦出的戈壁绿洲上,诗词早已跳出书本,化作农田里的丰收希望、戈壁中的坚韧品格,以及胡杨树下代代相传的坚守力量。

随着颁奖音乐结束,虽然二师铁门关市“绿原杯”第二届诗词大会落下帷幕,但诗词带来的影响才刚刚开始。街头巷尾,孩子们背诗的声音更响亮了;社区广场,老人们以诗会友的队伍更壮大了。在二师铁门关市,诗词正成为连接过去与未来、疆外与疆内的文化纽带,书写着新时代的文化新篇章。