实干绘“丰”景 田园变乐园

实干绘“丰”景 田园变乐园

编者按

金秋时节,兵团各师市农文旅融合绘就别样“丰”景。

五师八十一团的李坤鹏借短视频直播,让葡萄走出兵团,带动职工群众共闯文旅路;六师芳草湖农场的张学红守匠心做凉皮,把丰收食材变成“流动名片”,飘香各地;九师团结农场的任晓慧以绿色果蔬引客采摘,借乡村旅游将蔬菜棚变为“黄金棚”。

他们以特色种植为基、文旅融合为翼,让田园变身体验乐园、让手艺成为联结纽带,不仅让职工群众的钱袋子越来越鼓,更让连队的乡村活力愈发充盈。这正是兵团人以实干为笔,在希望的田野上绘就出的农旅融合新图景。

“直播达人”李坤鹏:

“在希望的田野上种出别样‘丰’景”

兵团日报常驻记者雷蕾

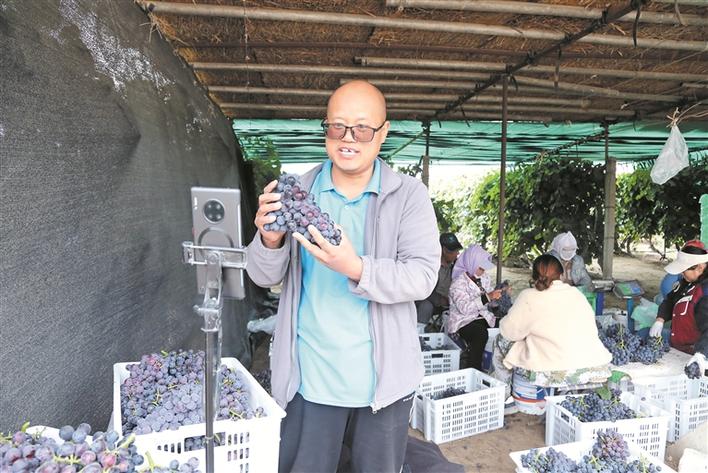

9月18日,李坤鹏在镜头前直播售卖葡萄。 兵团日报常驻记者 雷蕾 摄

秋收时节的五师八十一团四连,连片的葡萄园里缀满了像黑珍珠般的夏黑葡萄。职工群众穿梭在藤蔓间采收,欢声笑语伴着果香飘向远方。

“家人们看,这串葡萄足足有一公斤重!咬一口脆甜爆汁!”葡萄架下,“葡萄哥”李坤鹏举着手机直播,镜头里的田园风光与丰收场景,瞬间吸引了上千网友点赞。

每天在网上发布短视频,向全国各地网友展示团场的绮丽景色与风土人情,是李坤鹏抖音创作的日常。这位来自河南南阳的“80后”小伙,2020年追随妻子来到八十一团,从互联网行业的“行家里手”转型为连队职工——他不仅成就了自己的“甜蜜事业”,更用“短视频+文旅”的创新模式,让八十一团的葡萄与风光走出兵团、走向全国。

“刚来的时候连剪枝都不会,看着葡萄地,心里直发怵。”回忆起刚承包葡萄地的日子,李坤鹏笑着说。2021年,他正式成为该团四连职工,承包下30亩葡萄地,专门种植夏黑葡萄。彼时的他,虽有多年电商从业经验,却对农业种植一窍不通。

身边人的帮扶,让李坤鹏很快安了心:连队老职工主动邀请他去自家葡萄地“取经”,从春季出土上架、夏季疏花疏果,到防治病虫害、判断果实成熟度,每个环节都手把手教学;连队“两委”更是定期上门,为他提供专业技术指导。

“记得有一次葡萄得了病,我急忙找到连队‘两委’,他们立即联系了师里的农业技术人员,当天就到地里指导用药。”李坤鹏说,“正是这份暖心帮扶,让我从‘种植小白’快速成长为‘技术能手’。”2021年秋天,他种植的葡萄首次迎来丰收,还获得了不错的收益。

“兵团政策好、人更亲,当时就跟妻子说,咱把家安在这,再也不回去了!”李坤鹏的语气里满是笃定。如今,他不仅成了四连的农业技术员,还主动帮助新职工解决种植难题,带着大家一起优化葡萄串型、提升果实甜度,让四连的夏黑葡萄成了远近闻名的“金字招牌”。

“互联网+”的思路,为李坤鹏的葡萄销售打开了一片新天地。此前在河南老家从事互联网行业时,他已积累了丰富的电商经验;来到八十一团后,他凭借这份职业积累,在团场开启了新的创业之路。

“光种得好还不够,得让更多人知道并尝到咱八十一团的葡萄!”2022年,他开通抖音账号“葡萄哥”,把直播间直接搬进了葡萄园:春天,镜头记录葡萄藤破土而出的生机;夏天,展示疏果时“留优去劣”的细致;秋天,直播采收时的丰收盛况;就连冬季晾晒葡萄干,他也会拍成趣味短视频——一系列原生态内容很快圈粉无数。

冬季农闲时,连队职工群众大多会回到团部生活,李坤鹏却没闲着。他总琢磨着:得想些新点子,让视频拍摄更新颖、更吸引人,好让更多网友了解团场、了解兵团。

有一次,李坤鹏在地里晾晒葡萄干,第二天去查看时,发现晾晒的果子全没了。查找原因后才知道,原来是被小鸟吃掉了。他觉得这件事很有意思,便萌生了记录“小鸟吃葡萄”的想法。

之后,李坤鹏开始自编自导创作相关视频:每天天一亮就到地里拍摄,从撰写脚本到后期剪辑,全程亲力亲为,干劲十足。仅用一个星期,他的“小鸟吃葡萄”系列视频合集便完成了。网友们看完纷纷点赞,还称赞他“想法新颖、视频有创意”。

从葡萄出土到成熟结果,李坤鹏全程通过抖音直播,让网友实时监督种植过程,以此证明葡萄品质安全可靠。到了葡萄上市季,周边地区不少顾客慕名而来,李坤鹏足不出户就能卖出自家产品。

八十一团居民赵燕说:“我是在抖音上认识‘葡萄哥’的,他家离我家不远,我经常来尝鲜。有时也会带着孩子一起来采摘。”

“刚开始直播是想让网友监督品质,没想到大家不仅爱买葡萄,还想来体验采摘。”李坤鹏说,有一次直播时,网友纷纷留言“想去地里亲手摘”,这让他萌生了开采摘园的想法。2023年夏天,他在葡萄园里开辟出休闲区,搭起遮阳棚、摆上长桌,周边游客带着孩子纷纷赶来采摘,只为尝一口“直播间里的甜葡萄”。

“去年采摘季,最多一天来了200多人。”李坤鹏笑着回忆。他还会借这个机会,热情地给游客推荐八十一团的其他好去处:“您看这周边的垂钓园、荷花池,还有地道的农家乐,既能尝鲜,又能赏景……”好多游客听完,就会多留些时间在连队里逛逛。

如今,李坤鹏的抖音账号已积累了上万粉丝。他的短视频里,既有葡萄种植的细节,也有八十一团的自然风貌,字里行间满是对这片土地的热爱。“有网友说,看我的视频,既想买葡萄,又想来兵团旅游——这就是我最想看到的!”

眼下,李坤鹏的葡萄园又迎来了丰收季,一串串饱满的夏黑葡萄被小心翼翼地装进礼盒,通过冷链物流发往全国各地。更让他兴奋的是,在他的带动下,四连不少职工群众都开通了短视频账号:有的直播葡萄种植,有的展示连队生活,还有的推出“葡萄美食DIY”,把葡萄做成果酱、果汁,吸引游客前来体验。

从河南到兵团,从互联网人到“葡萄种植能手”,李坤鹏感慨道:“在这片充满希望的田野上,只要有信心、有干劲,不仅能种出别样‘丰’景,更能闯出文旅融合的增收新局!”

凉皮手艺人张学红:

“货真价实的好食材,就是我们的金招牌”

张乐

9月18日,张学红在厨房内拌凉皮。 胡阿尼西·巴合提 摄

“给我来碗凉皮,加辣!”

“给我多加点料汁!”……

9月20日中午12时,六师芳草湖农场宏顺凉皮店便已聚集了众多点餐的食客。

恰逢“中国农民丰收节”,六师芳草湖农场的冬小麦灌浆后穗头饱满,田埂边的线椒也晒得通红。宏顺凉皮店店主张学红看着案台上新磨的麦粉、罐里的陈醋、竹匾里自晒的红辣椒和瓷盆里清洗的青韭菜,擦了擦手上的面粉,眼里满是笑意:“我们店的凉皮卖了11年,味道一直没变,货真价实的好食材,就是我们的金招牌!”

张学红的凉皮手艺,是十几年前跟师傅学的。师傅当时叮嘱她:“做凉皮,得盯着地里的收成。新下来的麦子磨的粉,蒸出来才筋道;当季的辣椒,晒好碾碎了才够味儿,这都是凉皮的魂。”这话她记了11年,从没含糊过。

每年麦子丰收,她总是专门去奇台农场买小麦粉;到了秋天摘线椒,她就蹲在菜园里,专挑那种红得透亮的,回家晒干了自己动手碾成辣椒面;就连拌凉皮用的黄瓜、韭菜,也得是从自家菜地里采摘、收割的。

“师傅当年的话一点没错,这凉皮的魂啊,全在这些新鲜实在的食材里。地里的收成不糊弄人,我选料、做凉皮也不糊弄人。11年味道不变,靠的就是这份跟着丰收走的实在劲儿。”张学红说。

制作凉皮的每一步,张学红都守着老规矩。洗面筋要来回搅动2至3个小时,直到盆里的水清澈透亮;蒸凉皮的火候得精准把控,大火上汽后转中火,3分钟刚好,久了会硬,短了会烂;调辣油更是关键,八成热的菜籽油要分三次浇在辣椒面和香料上,这样香得层次分明。如今,不少学徒跟着她学手艺,她从不藏私,却反复强调:“手艺好学,可对丰收的敬畏难守,少了这份心,凉皮就没那味儿了。”

今年,张学红的凉皮成了六师芳草湖文旅的“流动名片”。以往只在店里忙碌的她,跟着农场的文旅推广脚步,把这碗藏着丰收密码的小吃送到了更远的地方。

7月18日,新疆“兵超”在六师五家渠市拉开帷幕,34支球队点燃了赛场热情,张学红的凉皮也摆到了“兵超”的美食摊位上。“有个外地游客吃完跟我说,这凉皮里的麦香、辣味儿,吃着就像看见了新疆的麦浪。”张学红想起这事就忍不住笑。

8月的贵州村超全国赛,更让张学红的凉皮火出了圈。出发前,她特意带了刚磨的新麦粉,“要让南方朋友尝到最正宗的丰收味道”。比赛当天,她凌晨4时就起床涮凉皮,到中午12时,500份凉皮就全卖光了。有榕江的食客吃完特意来问:“芳草湖在哪里?下次一定要去看看。”这句话让她格外触动:“原来手艺能当‘介绍信’,把家乡的美食和风景都带出去。”

8月9日,芳草湖农场广场上的第三届“爱嗨芳草味 一起向未来”美食文化展,把临近丰收节的氛围推向了顶峰。70多个美食摊位一字排开,粉条鸡、大锅盔、水蜜桃等带着丰收印记的美食琳琅满目,而张学红的凉皮摊位前,队伍从开场排到散场。她在操作台前站了整整一天,切条、拌料、浇秘制酱汁,动作娴熟得像在表演。堂食的客人围坐谈笑,说:“这凉皮里全是丰收的烟火气”;打包的食客提着餐盒,念叨着“要带回去给家人尝尝”。

“以前做凉皮是为了养家糊口,现在才明白,这是一种文化传承。”张学红擦了擦额角的汗,语气里满是自豪。如今,她的小店成了传承手艺的“大本营”。经她带出的徒弟已有十几个,不少人开了自己的凉皮店,靠着这门手艺增收。而芳草湖的凉皮产业也越做越大,目前已有34家实体店,昌吉、乌鲁木齐的品牌形象店开了5家,农场还计划年内新增至10家,让更多人尝到独属于芳草湖农场的丰收味。

傍晚时分,喧嚣逐渐散去,张学红解下围裙,站在店门口望着远处的田野,疲惫还挂在脸上,但她的笑容格外满足。11年来,她不仅守住了制作凉皮的匠心,更让这碗凉皮串起了丰收的喜悦与文旅的活力,在农民丰收节的乐章里,奏出了最动人的烟火旋律。

“九〇后”职工任晓慧:

“大棚有烟火,日子有奔头”

兵团日报常驻记者苟汇敏 通讯员赵倩

任晓慧在给顾客打包购买的水果(摄于2024年9月22日)。兵团日报常驻记者 苟汇敏 摄

9月17日,九师团结农场二连“90后”职工任晓慧的林果大棚里,饱满的无花果缀满枝头、散发出清甜香气。任晓慧一边为顾客采摘无花果,一边笑着分享“大棚种植故事”,脸上洋溢着丰收的喜悦。

“今年,我们种植了无花果、猕猴桃、血桃、八月瓜、李子、脆枣、甘蔗、生姜,还试种了一些药材,目前无花果和李子、脆枣已经上市了。”任晓慧介绍道。

2017年,27岁的任晓慧成为团结农场新职工。陌生的大棚种植与多变的气候,成了她面前的两道难题。“当时除了自己想办法,上网查资料、去别处实地考察外,更离不开团场、连队的指导和身边种植户及家人的帮助与支持。”任晓慧回忆说。

依托团场紧邻额敏城区的经济优势,任晓慧决心告别传统模式,走“绿色无公害”的特色种植道路。

任晓慧多次赴外地考察调研,发现塔城地区无花果种植少、市场潜力大。凭借着一股敢闯敢试的劲头,她立刻联系广西的朋友,引进10棵无花果树苗进行试种。

任晓慧把每一棵树苗都当作“宝贝”,每天泡在大棚里,反复琢磨控温、浇水、施肥等技术要领。为掌握特色林果种植技术,她一边在手机里刷网络种植教程,一边主动登门请教林果专家,把专业知识一点点转化为棚里的实操经验。

如今,当年的10棵试种树苗已发展成300多棵的连片无花果树,每年7月至12月持续挂果上市。这些出自任晓慧特色林果大棚的无花果,因个大饱满、汁甜肉厚,且全程遵循绿色有机种植标准,刚一亮相就成了供不应求的“香饽饽”,每公斤售价80元,昔日的蔬菜棚彻底成了丰产增收的“黄金棚”。

尝到甜头的任晓慧并未停下脚步,她深知“单一品种难抗风险,多元发展才有奔头”。近年来,她先后引进猕猴桃、血桃、甘蔗等十几个果蔬品种,历经多次试验均成功挂果;她还尝试药材种植,在大棚里实现了“一棚多品、四季有收”的立体种植格局。

“我们团场离朝阳新区和额敏县比较近,前来采摘的人很多。”任晓慧笑着说道。随着特色果蔬的种植,这里也悄然搭上了乡村旅游的“快车道”。越来越多的游客循着果香走进团场,在田间感受田园风光,在农事体验中重拾乡土乐趣,特色种植与乡村旅游在此形成了共振与双赢。

敢想敢干的任晓慧看准了乡村旅游的广阔前景,不断探索新思路,紧跟农旅融合趋势,将大棚变为“采摘乐园”,推出并开展“认领一颗种子”的亲子活动,让家长和孩子共同参与到作物生长的全过程。既能丰富游客的体验感,又可以拓宽增收渠道。

“每逢采摘季,团场周边游客众多,最多一天能接待上百人。”任晓慧一边给游客装果篮,一边笑着说,“大棚有烟火,日子有奔头!如今的棚里不仅长着果蔬,更藏着热热闹闹的生活气息,这是单纯种蔬菜时从未有过的光景。”

“如今生活和学习压力大,周末带孩子就近采摘,既能吃到新鲜果蔬,又能放松身心,真是一举两得。”带孩子采摘冬枣的塔城游客邓芸说。

“光有好产品还不够,得让更多人知道,打出好名声。”近两年,任晓慧开始接触自媒体,通过网络直播展示果蔬的生长环境和种植过程。网友线上下单、线下采摘或配送,老顾客主动转发宣传,新顾客慕名而来。

“政策有保障、科技有支撑,我们干事创业的底气更足了!”任晓慧脸上洋溢着幸福的笑容,心里充满了信心和憧憬,“今年的桃子预计产量较往年增长20%,收入有望再创新高。”

如今,任晓慧的种植规模已扩大到16座棚,今年种植的果蔬产量预计比往年增长20%。

为吸引游客,团结农场锚定“设施农业提质、特色产业增效”目标,在保障常规蔬菜供应的同时,引导职工发展特色种植,构建“特色瓜果+旅游采摘”的产业格局。农场每年举办采摘节、丰收节等活动,吸引上万游客采摘果蔬、享受田园之乐。农场还开展农业科普亲子体验活动,展示农业新技术、新成果。统计显示,乡村采摘旅游收入占种植户总收入35%—40%,实现了“产业兴、农民富、乡村美”的丰收愿景。