汗浸碱滩稻谷香——兵团劳模魏九龙的奋斗故事

汗浸碱滩稻谷香

——兵团劳模魏九龙的奋斗故事

阿热依·热依哈巴提、阿克加依·努尔拜克

9月的阿拉尔,秋阳把一师六团十一连的田野晒得暖融融的。条田里的棉桃鼓着雪白的绒絮,风一吹就轻轻晃荡;不远处的稻田里,金黄的稻穗垂得沉实,穗尖偶尔蹭到泥土,留下细碎的声响。

一个穿着蓝色工装、裤脚沾着泥点的身影蹲在棉田边,指尖拂过绽开的棉桃,粗粝的掌纹里沾了层白绒。他抬头望了望连片的庄稼地,笑着跟身边路过的职工念叨:“你说咱这日子多好!赶上自治区成立70周年,这棉桃、稻穗长得比往年还精神,咱兵团人守住这地、种好这粮,就是给咱新疆添彩哩!”

他是魏九龙,这片“丰收粮仓”的守护者,也是戈壁变绿洲、荒滩成良田的见证者。

“总想着能在更大的地方干一场”

“现在走在这田埂上,闭眼都能摸准哪块地种棉、哪块地种稻。可1994年第一次来,我连宿舍的门都不想出。”魏九龙蹲在当年住过的土坯房旁,指尖划过地上的碎砖块,眼里泛起回忆的光。

魏九龙(右二)为阿克苏市柳源镇天海村村民传授棉花管理技术(资料图片)。魏九龙 提供

1993年魏九龙从农校毕业,带着一身农技知识回了老家湖南省石门县,在村里当会计。账本上的数字、田埂边的庄稼,成了他每天打交道的对象——只是夜里翻看农校课本时,他总觉得心里空落落的,“学了一身种庄稼的本事,总想着能在更大的地方干一场”。

1994年春天,国家大力号召有志青年投身边疆建设。魏九龙的心一下子被勾住了:“我当时就想,新疆那么大,荒地那么多,我的本事说不定能派上用场!”

那年8月,23岁的魏九龙来到一师六团的一个筹建中的连队,眼前的景象浇了他一盆冷水:低矮的土坯房零散地趴在戈壁上,雨后的土路烂成糨糊,一脚踩下去,泥巴能没过脚踝。晚上躺在宿舍的硬板床上,墙缝漏进的风沙打在窗纸上哗啦响。“当时就想,收拾行李回老家,哪怕在家种玉米,也比在这遭罪强。”

改变他想法的,是住在隔壁的老军垦闫培勋。老人1949年跟着王震将军进疆,总爱叼个铜烟斗坐在门口的石头上晒太阳。见魏九龙连着几天躲在宿舍里,闫培勋端着一碗冒着热气的玉米糊糊敲了门:“小魏,来垫垫肚子,咱兵团的玉米抗饿。”

玉米糊糊带着柴火的焦香,魏九龙几口就喝见了底。闫培勋摩挲着手里的铜烟斗,烟丝燃出的青烟绕着他花白的头发:“我刚来的时候,连土坯房都没有,住的是地窝子,地下挖个坑,顶上盖层草,冬天冷得能冻掉耳朵,夜里老鼠在枕头边跑。可你看——”他指着远处的麦地,枯瘦的手轻轻抚过麦芒,“咱把种子撒下去,不也长出庄稼了?”

有次跟着闫培勋去看麦子,老人蹲在地里,眼里满是温柔:“兵团人,就是要把根扎在这片土地上,你有学问,留在这儿肯定可以干出一番事业。”那天,阳光很好,洒在闫培勋的白发上,泛起一层柔和的光,魏九龙忽然懂了——为什么老军垦们再苦也不抱怨,因为土地里藏着“奋斗”的答案。

“老闫同志的铜烟斗,像盏灯,把我心里的迷茫全照透了。”魏九龙回忆道,“从那天起,我就没再想过走。”

“让职工们种稻能挣钱”

如今六团的稻田里,“A稻8号”的稻穗压得秆子弯了腰,粮囤里的稻谷堆得冒了尖,职工们算着今年的收入,脸上满是笑意。可谁能想到,当年为了培育这个品种,魏九龙在六团良种繁育站的试验田里,守了整整3年,还曾在沙尘暴中为保护秧苗跪在泥地里。

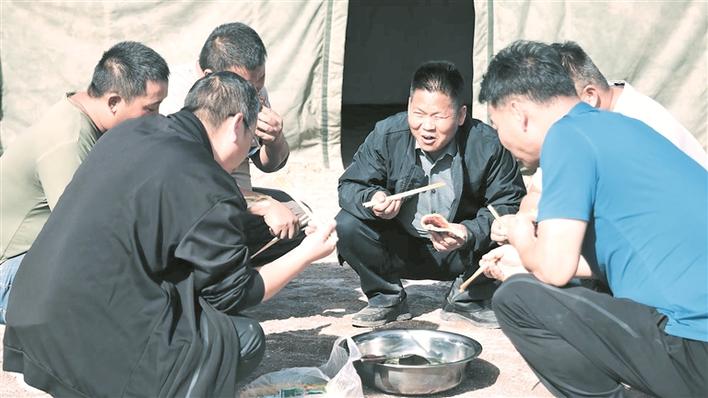

在临时搭建的帐篷前,魏九龙(正面)和连队“两委”成员、职工代表一边吃饭,一边商量水稻采收前准备事宜(资料图片)。魏九龙 提供

1996年,在六团良种繁育站工作的魏九龙接手水稻品种区域试验时,团场还靠着“7303”老品种撑着——稻穗小、米质差,平均亩产能有500公斤就算不错了。他跟着老技术员去田里查看,看见职工们蹲在稻埂上叹气,大家种稻的劲头越来越低,有的甚至想改种棉花。

魏九龙看着试验田里24个品种的秧苗稀稀拉拉立着,有的被风沙吹得歪了头,有的叶子上积满了灰,心里攒着一股劲:“必须选出好品种,让职工们种稻能挣钱。”

魏九龙把铺盖卷搬到了田埂上的简易棚里:塑料布当顶,稻草当墙,晚上裹着被子躺在里面,蚊子嗡嗡地围着煤油灯转,咬得他胳膊上满是红疙瘩。每天天不亮,他就扛着喷雾器下地,蹲在田里一点点冲掉稻叶上的沙尘——水溅得裤腿全是泥,风一吹结了层白霜,痒得钻心也不敢停,“沙尘挡着光合作用,数据差一点,选的品种就可能不对。”

1998年的一场沙尘暴来得突然,狂风卷着沙粒打在脸上,疼得睁不开眼。魏九龙顾不上躲,扶着田埂往试验田挪,看见倒在泥里的秧苗,他直接跪了下去,指尖抠着板结的土,把歪倒的秧苗一棵一棵扶直。满身是沙的魏九龙回到宿舍,发现指甲缝里嵌满了泥,连吐口唾沫都带着土腥味。

3年试验终有结果,“A稻8号”试种田的平均亩产突破800公斤,可推广时却碰了壁。

“职工群众怕亏损,我理解他们的难处,万一新品种种不好,一年就白忙活了。”魏九龙回忆道。

职工樊锦奎看着试验田,摇着头:“这新品种要是不行,我一年收成就砸了。”魏九龙没多说,只拍了胸脯保证,“保底700公斤,差多少我补”,还把刚发的工资条放在了樊锦奎的炕桌上。

到了10月底收获的时候,樊锦奎的地平均亩产710公斤。他拉着魏九龙的手,笑得合不拢嘴,手上的老茧蹭得魏九龙生疼:“小魏啊,你可帮了我大忙了!这品种真好,明年我还种,我再劝着乡亲们一起种!”

那天的稻田里,满是职工们的欢呼声。有人把新打的稻谷炒了,分给大家尝,香得让人忍不住多吃几口。

魏九龙蹲在田埂上,望着金黄的稻穗,偷偷红了眼——3年吃过的苦在这一刻都值了:“这3年没白守,没辜负大家的信任。”

2000年,全团推广种植3.8万亩“A稻8号”,平均亩产780多公斤,职工每亩增收近300元;2001年至2002年,这品种还销往和田、喀什、库尔勒等地。

“老辈人能做到,我们也能”

现在的十一连,田埂修得平平整整,灌溉渠的水顺着闸口稳稳流进棉田,职工们开着播种机在“田成方、路成框”的地里作业,谁能想到2016年,这里还是片连树都没有的戈壁滩,连喝口水都要靠拉运,魏九龙和职工们还曾为堵住水渠破洞,在初春的冰水里泡过2个小时。

2017年刚接到调任通知时,魏九龙心里也犯怵——十一连是新建连队,选址在离团部42.5公里的荒滩上,连条正经路都没有。他开着车往那走,越走心里越凉:放眼望去全是荒滩,盐碱地泛着白霜,踩上去硬邦邦的,像踩在冰面上,连棵野草都不长。20多个干部职工挤在临时搭的帐篷里,白天顶着太阳查地块,鞋子陷在盐碱地里,拔出来时鞋帮上全是盐粒;晚上围着煤油灯讨论,帐篷漏风,裹着两床被子还冻得脚发麻。

初来时大家看着地里的盐碱土,叹气:“这地连草都不长,种庄稼就是白费劲,不如回老连队种棉花。”

魏九龙知道,光靠自己一个人有信心没用,得让大家都燃起劲来。作为连队党支部书记,他是连队的主心骨,必须坚定信心,迎难而上,给大家作表率。

第二天,魏九龙专门请了六团的老军垦来。那天,他们把连队的活动室收拾出来,搬来几条长凳,连队“两委”成员和职工都来了,挤得满满当当。老人摩挲着当年开荒用的锄头,讲起住地窝子、喝雪水、用手挖渠的日子:“我们刚来的时候,比这苦十倍!没有房子,住的是地窝子,冬天冷得能冻掉耳朵;没有水,靠手挖渠,冰碴子割破手也不停;没有粮,煮麦粒就雪水,可没人喊苦——就想把荒地种出粮食,给兵团添力。”老人指了指窗外,“现在有机械、有技术,你们比我们条件好太多,咋会不行?”

老人的话像一剂强心针,让大家眼里的迷茫渐渐消散,多了股干劲。职工们都说:“老辈人能做到,我们也能!”

2017年春天,灌溉渠道突然穿孔,水哗哗地往外流,挖掘机还在5公里外。魏九龙看着田里刚播下的棉种,心里急得冒火:“水漏完了,棉苗就完了!”他喊了一声“跟我跳”,率先跳进了渠里——初春的水刚化冻,冰冷刺骨,刚下去就冻得牙齿打战,他却顾不上冷,伸手去抓沙袋。

副连长和职工们跟着跳进渠里,大家手拉手围成圈,用沙袋一点点堵住破洞。直至险情解除,魏九龙才上岸,他的衣服被冻得硬邦邦的,嘴唇发紫,回帐篷就发了高烧,却还惦记着水渠:“你们去看看,别再漏了,棉苗经不起折腾。”

“只要想干没啥干不成的”

在十一连的日子里,魏九龙带领大家一步步攻克难题:克服盐碱化严重、农业用水不足等困境,2021至2022年,连队棉花质量连续两年在一师阿拉尔市排名第一;2024年,棉花平均亩产突破550公斤,提前实现了连队党支部提出的“两年扭亏、三年盈利、五年大发展”目标。

2023年,又一项艰巨挑战摆在魏九龙面前——需将十一连10694亩撂荒的重度盐碱地进行复耕,并种植水稻。

第一次跟着测绘队去看那片地,是初春的一天夜晚。车子在土路上颠簸了半个多小时,四周黑得伸手不见五指,只有头顶的繁星亮得晃眼。可当魏九龙跳下车,脚踩在那片盐碱地上时,刚才看星星的兴致一下子没了——脚下的土硬得像块铁板,泛着一层白花花的盐碱,蹲下来抓一把捏碎,指尖裹着涩意,连一丝潮气都没有。

这片土地因盐碱化严重,开荒后多年来无人敢尝试耕种。

“这么大的面积,这么重的盐碱,要种水稻?”魏九龙当时心里咯噔一下,心凉了半截。之前他改良过小块盐碱地,可这么大规模的,没经验。连老职工都说“从没见过这么难垦的地”。那晚往回走的路上,车里没人说话。

“当时压力很大,但我转念一想,那会儿我来六团已经快30年了,怎么样也算是地地道道的兵团人了,我就想办法总比困难多,只要想干没啥干不成的。”魏九龙回忆道。

魏九龙带着连队“两委”成员和几位职工代表,去了邻团的盐碱地改良示范田。看着那里金黄的稻田,听着示范田负责人讲改良过程中遇到的困难与解决办法,大家的眼神慢慢亮了。

“他们能做到,我们也能!”从示范田回来的路上,职工熊健率先开口,语气里满是坚定。职工冯刚也说:“魏书记,你说咋干,我们跟着干,就算难,也得试试!”

那天之后,连队的气氛一下子变了。没人再抱怨,取而代之的是“咱们啥时候开始测土”“要不要请专家来指导”的询问声。

此后,魏九龙前往相关水利部门协调用水问题,还请了国家耐盐碱水稻技术创新中心西北中心的专家王奉斌来指导。最后,大家一同潜心钻研技术,推出了“深翻铣平、四系配套”的盐碱治理方法。

一年的辛苦付出终有回报,这片曾经的“不毛之地”,水稻平均亩产达到573.8公斤,创下“盐碱地水稻种植万亩连片全国纪录”!站在金黄的稻田中,魏九龙想起初到六团的自己,豁然开朗:他与六团,早已结下“土地养他成长,他为土地奋斗”的深厚羁绊。

“让大家的日子再甜一点”

9月底,从一师阿拉尔市的主干道到六团的街巷,一串串红灯笼挨个儿挂在电线杆上,“庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年”的红色横幅在风中轻轻摇曳,家家户户的院门口都摆着鲜花,处处是热闹喜庆的氛围。

魏九龙坐在连队办公室里,桌上摊开着最新的农技资料,一旁摆放着“全国农业农村系统先进个人”“兵团劳动模范”两枚徽章。

窗外传来职工们的说笑声,有的在讨论今年的收成,有的在规划明年的种植计划,热闹又踏实。

“我刚来的时候,想的是能在戈壁种出庄稼就好;现在,我想让更多荒地变良田,让大家的日子再甜一点。”魏九龙摩挲着手里的资料。

一师六团十一连的万亩连片耐盐碱水稻示范田喜获丰收(资料图片)。魏九龙 提供

如今,魏九龙依然保持着每天下地的习惯:早上天不亮就去田里查看作物长势,中午在连队食堂和职工们一起吃饭,晚上还会去职工家里串门,听他们说心里话。他常跟年轻职工说:“老军垦用手挖地、用肩扛粮,把戈壁变成绿洲;我们这代人,要把盐碱地变成粮仓,给自治区的下一个10年、下一个70年,添点实实在在的收成。”

对于未来,魏九龙的规划清晰而坚定:继续改良盐碱地,让更多荒滩长出水稻和棉花;试种小麦、黑米、紫米,让职工们的收入再上一个台阶;传授自己31年的种粮经验,培养一批懂技术、爱土地的年轻技术员——就像当年闫培勋用铜烟斗照亮他的初心一样,他也要成为年轻人的“引路人”。