一颗油莎豆结出绿色产业“丰收果”

一颗油莎豆结出绿色产业“丰收果”

兵团日报常驻记者李芸、通讯员魏钰璇

眼下,南疆秋意正浓,天高云淡。在三师五十四团兴安镇广袤的田野上,5.4万亩油莎豆迎来丰收季。专用收获机隆隆作响,在曾经贫瘠的沙土地上来回穿梭,把一粒粒饱满圆润的“金豆豆”精准归仓。该团种植户王秀玲捧着采收的果实,脸上洋溢着笑容:“谁能想到,‘种活一棵树比养大一个孩子还难’的土地,如今,竟能长出‘金豆豆’!”

位于塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠夹缝中的五十四团兴安镇,曾饱受风沙之苦。如今,一颗小小的油莎豆,不仅让不毛之地披上绿装,更孕育出一条蓬勃发展的绿色产业链,使五十四团兴安镇跃升为“国家农业产业强镇”。

沙海破局

“我们试种过棉花、小麦、红枣……苗刚长出来,一场风沙过后,啥都没了,常常是‘颗粒无收’。”回忆往昔,五十四团农业和林业草原中心主任李银琼感慨万千。如何尽快探索出一条适合当地的产业发展路径,成为五十四团兴安镇职工群众不得不面对的现实问题。

转机始于2017年。五十四团兴安镇在机缘巧合下了解到油莎豆适合在沙漠中种植,当年开始小范围试种。令人惊喜的是,这种豆类作物表现出极强的生命力,出苗后迅速覆盖地表,有效固住了流沙。待到金秋时节,单产竟突破100公斤,其显著的防风固沙效果让职工群众看到了希望。

在三师五十四团二连,职工驾驶机车采收油莎草(摄于9月3日)。兵团日报常驻记者 李芸 陈明珠 摄

试种成功点燃了种植户的热情。2019年,油莎豆种植面积迅速扩大至2万亩。然而,产业发展之路并非一帆风顺。“职工缺技术、不懂管理,效益自然不高。”五十四团农业和林业草原中心副主任王凡坦言。

市场接纳度是另一道坎。该团种植户王双燕回忆说:“我种了20亩油莎豆,大家凑在一起,最担心的就是豆子收成咋样,收了能卖给谁?”五十四团兴安镇领导曾带队远赴山东对接大型加工企业,对方一听产量便摇头:“量太小,单独开设生产线不划算。”本地企业则担心市场风险,不敢轻易投入,发展产业一度陷入“外地嫌量小、本地不敢扩”的僵局。

如何破局?五十四团兴安镇从提升内在竞争力入手,推行机械化、标准化、规模化生产,加大科技投入力度,实现从种到收的全程机械化管理。同时,创新推广“冬小麦+油莎豆”“两年三熟”模式,增加土地产出效益。

五十四团兴安镇种植户周云忠算了一笔账:“冬小麦亩效益加补贴能有654元,再加上销售油莎豆的收入,‘两年三熟’综合亩纯利润能达到1654元,比单一种植强多了!”

随着规模稳步扩大和种植技术日益成熟,产业链招商迎来曙光。多家企业相继落户,彻底打消了职工群众“丰产不丰收”的顾虑。“看着加工厂的机器转起来,心里别提多高兴了!”五十四团兴安镇种植户贾顺利的笑容里,是产业发展带来的十足底气。

更令人欣喜的是,生产条件显著改善。新疆油莎豆产业研究院名誉院长王群介绍:“土壤有机质含量从几乎为零增长到1.3%以上,土壤保水和保肥能力明显增强。”

历经8年探索,五十四团兴安镇成功将5.4万亩沙地变为良田,油莎豆单产也从最初的200公斤提升至平均550公斤,最高突破800公斤,实现了从“种得活”到“种得好”的历史性跨越。

科技赋能

金秋时节,五十四团兴安镇种植能手索法增的140亩油莎豆试验田丰收在望。观察长势、采集样本、记录数据……是他每天要做的工作。他对不同油莎豆品种的特性了如指掌,“沙地容易干旱、不保水,我们摸索出少量多次的水肥管理方法。通过分析不同品种的油脂、淀粉含量,确定定制化种植的策略。”

因种植技术过硬,今年6月,索法增被新疆油莎豆农业科学研究有限公司聘为技术员,月薪6000元。“种了半辈子地,头一回被人叫‘技术员’!”手握聘书,他眼中闪着光。

科技,是这片土地焕发新生的硬核支撑。王群认为,油莎豆作为在块茎中积累油脂的特色油料作物,有“地下核桃”之称,是减少大豆进口依赖、适于干旱区种植的优选作物。五十四团兴安镇广泛应用高效水肥一体化滴灌技术,精准供给水肥,在提升产量、品质的同时,极大节约了水资源。

9月30日,在三师五十四团兴安镇油莎豆初加工厂,分装工杨金秋操作油莎豆筛选打包机。兵团日报常驻记者 李芸 通讯员 梅雨琪 摄

机械化为产业振兴插上了“腾飞的翅膀”。北斗导航无人驾驶农机高效作业,大幅提升了生产效率。五十四团兴安镇老贺农民专业合作社负责人贺义丰说:“以前人工采收一天最多2亩,现在机器一天能收20亩,收净率超过85%!”

创新平台的搭建为产业振兴注入持续动能。2024年年初,汇聚20余所高等院校和科研院所、200余名科研人员的新疆油莎豆产业研究院挂牌成立,聚焦良种繁育、机械研发、精深加工等关键环节,协同攻关。

通过积极建立“政产学研”协同机制,五十四团兴安镇与石河子大学、新疆农垦科学院合作,形成了具有行业指导意义的《南疆油莎豆高产栽培技术规程》。这一技术规程,尤其是推广的“两年三熟”模式,为实现单产与效益“双提升”提供了标准化方案。

今年9月,新疆第四届油莎豆产业发展论坛在三师图木舒克市举办,集中发布5项企业标准、18项专利成果,签约14个合作项目。“政产学研”的紧密协同,正将“沙漠金豆”的价值不断提升。

链式发展

今年9月23日,在三师图木舒克市庆祝第八个中国农民丰收节活动现场,以油莎豆为原料的系列产品引人注目:醇香的食用油、味道清新的豆奶、独具风味的“零嘌呤”啤酒……这颗沙海中的“金豆”,已蜕变为各种各样的商品,走向广阔市场。

“当初引种,看重的是其生态功能,没想到它浑身是宝,经济效益如此可观。”李银琼介绍,油莎豆茎叶是优质饲草,果实可鲜食、榨油;榨油后的饼粕可用于加工糕点、提取淀粉、酿造啤酒,实现了“吃干榨净”、循环利用。

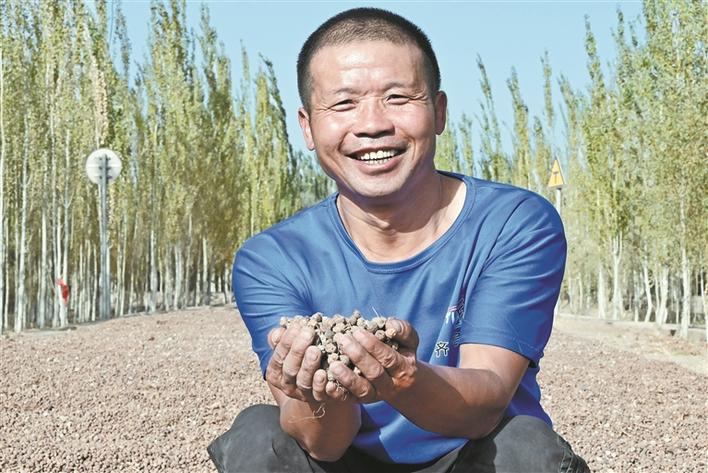

9月30日,三师五十四团二连职工古仲其手捧采收的油莎豆,喜笑颜开。兵团日报常驻记者 李芸 通讯员 石佳阳 摄

在五十四团兴安镇西北角,占地1800余亩的油莎豆现代农业产业园拔地而起。新疆三礼科技集团有限公司的车间里,油莎豆经过精深加工,变身富含维生素E和叶黄素的高端食用油。该公司总经理戴福宏介绍:“除了主打油品,我们还开发了豆奶、原粉、速溶粉、白酒等系列产品,年销售额超千万元,销往北京、上海等地,未来产能将随种植规模持续扩大。”

新疆启源啤酒有限责任公司则利用油莎豆豆粕创新推出“零嘌呤”啤酒,凭借健康特色打开电商市场,反响热烈。

围绕这颗“豆”,五十四团兴安镇积极促进产业融合,采用“以草定畜、种养结合”的绿色循环模式,提高豆粕和茎叶的饲用价值,建立了规模化肉牛养殖基地。

通过精准招商,精深加工、饲料生产、肉牛养殖、机械制造等12家相关企业相继落户,形成了“良种繁育—规模种植—精深加工—饲料养殖—有机肥还田”的生态农业闭环。五十四团兴安镇不仅成为全国最大的单体油莎豆种植基地,更实现了加工副产品的全值化、梯次化利用。

自2019年规模化种植以来,五十四团兴安镇持续强化科技支撑,延伸产业链条,成功跻身“国家现代农业产业园”行列,“冬小麦+油莎豆”“两年三熟”模式获评全国优秀案例,产业兴旺直接惠及职工群众,人均收入从2016年的1.85万元增至2024年的3.81万元。

当夕阳为广袤的豆田披上金色的薄纱,昔日的沙丘已被连绵的绿色产业悄然覆盖。新时代兵团人艰苦奋斗、科技兴农的乐章在这里奏响,一颗颗小小的油莎豆,犹如跳动的音符,在这片曾经荒芜的土地上,跃动着沙海添绿、产业增效、职工群众增收的动人旋律。