老有所为 余热生辉

老有所为 余热生辉

编者按

老有所为,不只是一种生活状态,更是一种精神风貌。

在兵团,越来越多的老年人正以实际行动,诠释“离岗不离党、退休不褪色”的初心本色,他们老骥伏枥,践行着“银发生辉献余热、桑榆未晚践初心”的热忱与担当。他们用丰富的经验反哺社会,用满腔的热爱点亮他人,在各自的平凡岗位上续写着不平凡的故事,为中国式现代化兵团实践贡献“银发力量”。

织就幸福桑榆景

兵团日报全媒体记者陈洋 常驻记者苟汇敏 通讯员陈珍

10月21日,齐雪英(左)为一六六团退休职工孟红细致讲解钩织技巧。兵团日报常驻记者 苟汇敏 通讯员 陈珍 摄

10月27日,九师一六六团新时代文明实践站二楼的雨禾手工钩织工作室内,60岁的齐雪英指尖翻飞,一根钩针在彩线间灵活穿梭。不过片刻,一朵栩栩如生的花朵便在手中绽放,连花蕊的纹路都清晰可见。在这间工作室里,她和伙伴们正用一根根毛线编织着属于自己的幸福晚年。

“你看,最后一针要往线套里藏,不然毛边会翘起来。”齐雪英的老花镜滑到鼻尖,她顾不上扶,拇指和食指捏着细钩针,正帮身边的王新香调整手势。黄色毛线在她指间轻盈舞动,勾勒出饱满的花瓣弧线。这样的教学场景,已成为雨禾手工钩织工作室的日常。

王新香举着手里的黄色玩偶,满是羡慕地问:“齐大姐,您这手艺咋练的?我啥时候才能像您一样,钩啥像啥?”

齐雪英停下活,笑着说:“急不得,我这手艺是‘针不离手’磨出来的。”

齐雪英的话里藏着往事。十年前刚退休时,她天天对着电视机发呆,连做家务都提不起劲。“以前在连队忙惯了,突然闲下来,浑身没力气,总觉得人要‘锈’住了。”齐雪英回忆道。

偶然间,她想起小时候母亲教她钩织的模样,那时家里穷,冬天穿的毛衣都是母亲手织的,暖意能渗到心里去。于是,她翻出压箱底的毛线,把钩织这门老手艺捡了回来。

起初,齐雪英只钩些小挂件送给亲朋好友。没想到,她钩的小挂件因款式新颖、针脚细密,渐渐有人上门定制。“既然大家喜欢,不如带着大家一起干。”今年5月,雨禾手工钩织工作室正式挂牌。她把家里的毛线、钩针全搬到了工作室,还特意腾出自家储藏室当作场地,对大家说,“喜欢的姐妹都来,我免费教。”

消息一传开,50多名退休女职工、家庭主妇主动报名加入。齐雪英毫无保留,从短针、长针的基础针法,到配色、图案设计,都手把手教;遇到家庭困难的学员,为帮她们顺利起步,还自掏腰包送毛线。王新香就是最早加入的学员之一,如今她每月靠接钩织订单能多赚几百元:“以前总觉得自己是闲人,现在钩玩偶有了收入,能给孙女买新文具,日子更有奔头了。”王新香说。

工作室的角落,五颜六色的成品堆得满满当当:缀着珠子的杯垫、绣着蔷薇的披肩、圆滚滚的卡通收纳篮,每一件都透着巧思。截至目前,雨禾手工钩织工作室已接订单400余个,带动成员人均月增收500至1000元。

走进雨禾手工钩织工作室,记者看到,大家围坐在一起,钩针穿梭间聊着家常,有时为设计一个花型,齐雪英会和大家一起反复琢磨针法调整、纹路优化;等琢磨出清晰思路后,她又把总结的技巧毫无保留地分享给大家。齐雪英说:“这里早已经不是工作室了,是咱们的家。”

“只要心里有热爱,退休日子也能出彩。”齐雪英望着满室彩线和笑脸,眼里闪着光,“我想把钩织这门手艺教给团场更多老年人,让他们更充实幸福。”

笔耕不辍传薪火

王晓燕

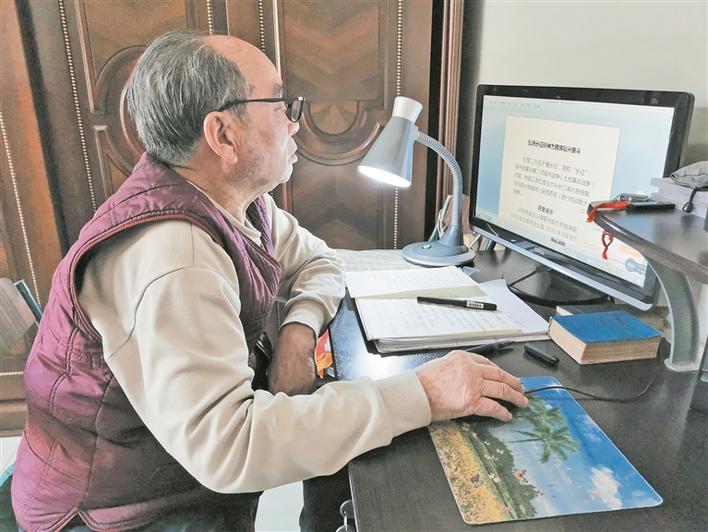

10月26日,孙慎在电脑上修改回忆录素材。王晓燕 潘光中 摄

10月26日清晨,十三师大营房城区和盼苑小区内,93岁的离休干部孙慎早早起床,他翻开珍藏的笔记本,一笔一画梳理着记忆深处的红色往事。

“如今的生活真是越来越好。当年我们刚进疆的时候,眼前满是荒漠戈壁。”孙慎望着窗外感慨地说,“我亲眼见证了十三师从戈壁荒滩到宜居新城的华丽蝶变。退休后,我将这些都记录了下来。”

时间回溯到1949年5月,16岁的孙慎报名参军。来到新疆后,他在荒滩开荒造田,随后成为一名老师,工作中始终履职尽责、担当奉献。1993年离休后,孙慎在整理家中留存的老照片、旧资料时,萌生了撰写回忆录的想法,他要把自己与十三师的故事写下来,把这片土地的变迁讲给更多人听。

为确保回忆录内容精准,孙慎四处奔波,走访当年的亲历者,每一个历史细节,他都反复核对、补充完善,力求还原最真实的过往。经过多年不懈努力,他先后撰写整理完成《初进镇西》《东天山见证》《宏伟的兵团事业 光荣的兵团人》《六军随营学校的西进路上》等40余篇、约20万字的回忆录;整理筛选出珍贵新闻照片300余张,并为每张照片撰写详细说明,为十三师留存一批珍贵的历史资料。

“目前,我正在编撰另一部回忆录,暂定书名为《东天山南北军垦情》,计划继续围绕十三师新星市的发展历程,将更多鲜为人知的历史细节和军垦故事系统整理成册。”孙慎说。

除了整理回忆录,孙慎还积极走进校园、社区与连队,开展义务宣讲活动。他为中小学生、青年志愿者和返乡大学生,讲述党史、兵团史及十三师发展史,用生动语言将当年的艰苦创业故事讲得如电影画面般鲜活,让红色记忆直抵人心。

一次宣讲现场,有一位返乡大学生提问:“现在种地都实现机械化了,咱们还需要艰苦奋斗吗?” 孙慎微笑着回应:“艰苦奋斗不只是简单吃苦,而是面对困难不退缩、迎难而上的劲头。”

他的宣讲班常常座无虚席,年轻人被这些红色故事深深打动,不少人主动加入到红色传承的队伍中,有的还成长为基层骨干。每当看到他们眼中闪烁的光芒,孙慎都会感到欣慰:“这才是传承的意义,把精神的火种传给年轻人,让他们在新征程上继续生长。”

行医边疆爱无疆

兵团日报全媒体记者陈洋 通讯员蔡伟

10月22日,在四师总医院可克达拉市院区神经内科诊室里,吴正福(右)在为患者做检查。蔡伟 摄

“跟着我的手慢慢转头,向上看,你感觉这里麻不麻?”10月22日,四师总医院可克达拉市院区神经内科诊室内,61岁的援疆专家吴正福在为患者诊疗。随后,他拿起笔在病历本上快速圈画标注关键信息,又指着桌上的病情示意图为患者细致讲解,轻声安抚道:“别担心,只要坚持规范治疗,恢复效果会很好的。”

吴正福来自江苏省镇江市,是一位有着30多年临床经验的神经内科专家,在离家4000多公里的四师可克达拉市,他用一颗赤诚的心和精湛医术守护着边疆患者的健康。

“退休前,许多朋友都说新疆和兵团风景优美、民风淳朴,这让我心生向往,盼着能来亲身体验。”吴正福向记者谈起援疆初衷时说,“作为一名医生,能在这里发挥余热,为广大职工群众贡献一份绵薄之力,我感到无比荣幸和自豪。”

今年9月,刚刚办理完退休手续的吴正福,毅然加入援疆医疗队,奔赴祖国西陲。同行的医生劝他歇一歇,他摆摆手:“身子骨还行,再干几年没问题。”对他而言,这趟行程不仅是一场心愿的实现,更是一份责任的延续。

援疆的第一个月,一场惊心动魄的抢救,让吴正福记忆犹新。那天下午,诊室门“哐当”一声被推开,一位老太太被家人用轮椅推着冲进来,“头晕得厉害,浑身没劲儿……”家属的声音带着哭腔。发病已三个多小时,症状不典型,吴正福摸了摸老人左臂,察觉肌力明显减弱,再一看舌头偏斜,心头一紧,“可能是急性脑梗。‘黄金4.5小时’的抢救窗口期容不得耽误!”

“赶紧做CT,通知病房准备溶栓药。”吴正福的声音瞬间提高,诊室的气氛随之紧张起来。绿色急救通道迅速打通,他一路跟着推床小跑,与团队配合默契,CT检查、评估、溶栓、监测……一连串动作行云流水。最终,老人成功脱险。第二天查房时,老人已能微微抬起手臂,拉着他的手连声道谢。吴正福说:“能救回一个患者,就是守住了一个家庭。”

“医生不能只会治病,更要会防病。”吴正福常说。近年来,随着电子产品使用频繁,颈肩痛、头晕等症状越来越普遍。每次诊疗后,他都会站起来,手把手教患者做颈肩康复动作。“别着急抬头,肩膀沉下去……对,多练几遍就对了。”他总是笑着叮嘱,“药只能解一时的疼,好习惯才能护你长久健康。”

在四师总医院可克达拉市院区工作的短短一个多月间,他用实干赢得了患者信任,也让同事们心生敬佩。

“吴医生不仅医术精湛,还特别细心。”四师总医院副院长仇立春竖起大拇指,“他来了以后,科室里多了一股钻劲儿。年轻医生围着他问病例、学技术,患者满意度明显提高了。”现在,查房、会诊、坐门诊、带徒弟……吴正福的身影活跃在神经内科的各个角落。

吴正福表示:“我想把注重细节、防患未然的诊疗理念留下来,让团队形成制度化的风险管理意识。能为四师医疗事业添砖加瓦,是我此行最大的心愿。等回去以后,我还想继续做志愿医生,再来新疆和兵团。”

唱出别样“夕阳红”

兵团日报全媒体记者段若冰 常驻记者张明娟

10月27日,万阳(左一)为“快乐之声”合唱团成员示范唱腔细节。兵团日报常驻记者 张明娟 摄

10月22日,十一师干休所文体协会“快乐之声”合唱团团长万阳在医院住院检查,手机提示音接连响起。打开一看,全是合唱团成员发来的信息。

“万团长,身体好些没?早日康复。”“我们盼你健康归来。”

屏幕上,一条条问候信息不断弹出,带着温度与牵挂。

今年68岁的万阳,退休前是十一师机关直属党工委书记。2010年离开工作岗位后,她重新点燃了心底那簇对音乐的热爱之火。在丈夫的支持下,万阳走进兵团老年大学,报了声乐和钢琴课程。

课堂上,她总坐在最前排,笔记本上密密麻麻写满乐理注解;课后她反复练声、弹琴,一练就是六年。有人劝她:“都退休了,该歇歇了,何必这么拼?”万阳总是笑着回应:“退休不是人生的终点,而是新的开始。能做自己喜欢的事,一点都不觉得累。”这份执着,也为她日后带领更多老年人走进音乐世界打下了基础。

2017年,十一师干休所计划组建文体队伍,丰富老人们的精神文化生活。万阳主动请缨,提议成立“快乐之声”合唱团,很快得到响应。起初团队成员仅有12人,大多数人没有音乐基础。面对从零开始的挑战,万阳从最基础的音阶、气息教起。站姿不正,她上前调整;表情僵硬,她耐心示范;即使是一个换气细节,她也会反复带领大家练习,直到每个人都掌握。为了让大家理解歌曲情感,她提前查阅资料,把歌词背后的故事娓娓道来。

一次排练红色歌曲,为了把指挥动作做到精准,她在家对着镜子反复练习指挥动作,直到深夜。第二天嗓子沙哑,几乎说不出话,她依然准时出现在排练厅,用手势和眼神带领大家排练。万阳的真诚与专业,吸引了越来越多热爱文艺的老年人加入“快乐之声”合唱团,合唱团逐渐壮大到了40多人。

在她的精心指导下,“快乐之声”合唱团的演唱水平稳步提升,多次登上兵团、十一师企业和社区的舞台。合唱团演唱的《一切献给党》《我和我的祖国》等作品赢得观众阵阵掌声。她创作的诗歌朗诵《血脉》,更是以真挚的情感打动了众多观众。

队员们说,“快乐之声”合唱团不仅是一个文艺团队,更像一个温暖的大家庭。他们在这里学歌、交流、互助,在舞台上找回自信;通过排练结交新朋友,晚年生活既有乐趣,更有价值。

“能用自己热爱的音乐,让更多老年朋友们的晚年生活更有滋味、更有意义,这就是我最大的幸福。”万阳说。