我们是兵团人

我们是兵团人

张国尧(左三)参加五师八十九团“光荣在党五十年”纪念章颁奖大会(摄于2021年6月27日)。

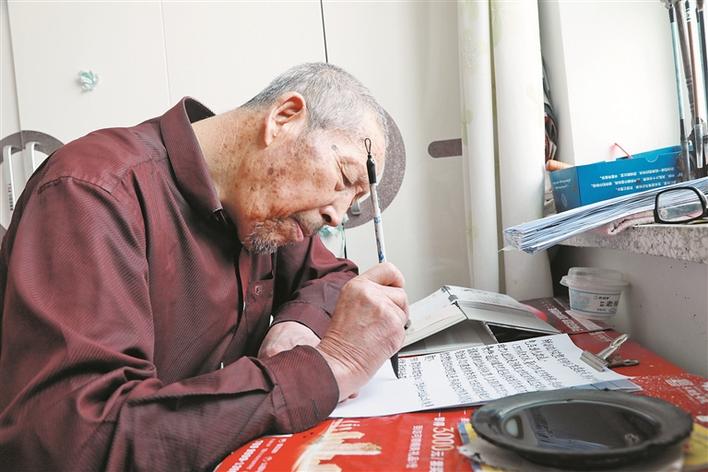

1月11日,张国尧用小楷毛笔记录兵团发展史。

张国尧在团部散步(摄于2021年11月9日)。

1月12日,张国尧(右二)与老伴、儿子、大女儿合影。

●冉双国 文/图

如昙花眷恋月色,像竹林弥漫晨雾。转眼60多年过去了,回想这60多年的沧桑巨变, 张国尧感慨万端,有说不完的酸甜苦辣。

今年82岁的张国尧是五师八十九团的一名退休职工。虽说年已耄耋,可老人身体还很硬朗,耳不聋眼不花。

说起兵团精神,老人声音洪亮:“我在兵团生活了60多年,现在已是四世同堂,加上侄儿侄孙,在兵团生活的亲人有50多人。是兵团养育了我这一大家子。现在的生活太幸福了,我一定要让子孙后代把兵团精神传承下去。”

“我是党员,必须带这个头”

1958年,甘肃省武威市凉州区永昌镇闹灾荒,好多人外出谋生。这年秋天,18岁的张国尧带着母亲的叮咛,一路西行,行程半个多月,来到了哈密地界,成为新疆生产建设兵团农五师的一名新兵。

张国尧身高一米八,干起活来一个人能顶俩,他和官兵们一起吃住,一起挖农渠、刨碱层、打田埂、凿芒硝、挖沟排碱。虽说很累,但他觉得很幸福。

一晃一年多过去了,1960年2月,按照党中央指示,部分官兵要从哈密西迁博尔塔拉蒙古自治州,张国尧就在转移官兵当中。西迁征途漫漫,官兵们忍受着零下30多摄氏度的严寒和沿途沙尘暴的袭击,颠簸4天4夜,才到了博尔塔拉蒙古自治州境内。张国尧被安排到温泉县原农五师博管局博二场(现八十八团一连)工作。

“刚到博二场的时候,到处是皑皑白雪。我们一组10个人住进当地农民用土块垒起的羊圈里,四处漏风,里面也没有生火。睡觉的时候,我们挤在一起相互取暖,就这么稀里糊涂地度过了一个寒冷的冬天。”张国尧回忆说。

1960年的春天到了,积雪融化后的一连,是一片渺无人烟的荒漠。张国尧和战友们一边挖地窝子建住房,一边开荒造田。

转眼4年过去了,1963年年底,在连队获得3次表彰的张国尧第一次回老家探亲,经人介绍,娶妻朱凤兰,并带着兄长一起到八十八团安家立业。

1964年,连队动员大家打土块、建房子,大家都是白天开荒造田,晚上加班打土块。在全连职工的努力下,大家住上了土坯房,心情完全变了样,搞大生产的信心更足了。为了提高大家的生产积极性,连队成立了文化宣传队,有小学文化的张国尧是宣传队的成员之一。他经常在休息时给大家读报纸、打快板、教唱歌,连队的文化氛围越来越浓。多才多艺、乐于奉献的张国尧多次受到团党委的表彰,还光荣地加入了中国共产党。

花红草绿几度春秋,一晃到了上世纪80年代。八十八团一连4000多亩荒漠戈壁逐渐变成肥沃的良田,从疆外来落户的人渐渐多了起来。

常言说,铁打的营盘流水的兵。1984年12月,五师党委要从八十八团一连抽调一部分有工作经验的职工到八十九团规划新建十二连,动员会上一片寂静。

“‘张国尧,你是党员,又是劳动模范,你先带个头。’指导员点了我的名,当时家里人不同意,但我是党员,必须带这个头。” 张国尧回忆说。

1984年12月8日,天上飘着鹅毛大雪,张国尧带着全家7口人,还有另外5户人家,乘坐大卡车驰往八十九团。

“当时团长和政委亲自站在风雪里迎接我们,还一一跟大家握手。我特别激动,心里想着,一定要把十二连建设好。”张国尧说。风尘未洗再磨枪。当时的十二连到处芦苇丛生、蚊虫肆虐,加上离阿拉山口较近,常年刮六七级大风。被任命为排长的张国尧,按照团党委的安排,带领职工一边植树造林,一边修渠造田。

时光荏苒,3年后连队边缘上千亩杨树郁郁葱葱,芦苇荡、盐碱滩渐渐变成了良田,支边青年纷纷落户十二连,连队的发展越来越好。

“上世纪90年代,我们十二连是全团的样板连,职工的腰包渐渐鼓起来了。我亲手组建的社火队、篮球队、合唱队,只要参加团里的比赛,总会得到好名次。那时候我感到特别自豪。”张国尧开心地说。

退休不退岗,担当献余热。1999年,张国尧退休了,他主动加入连队“三老”联防员队伍,维持连队社会秩序,还担任了连队通讯员,坚持写稿投稿。

从2006年起,张国尧每天走进团场图书馆,翻阅大量有关兵团的书籍和资料,用心记录兵团的发展历史。后来,他主动加入团场“老军垦宣讲团”,经常到连队、学校去宣讲兵团的发展历史和兵团精神,深受大家欢迎。

一晃退休20余年了,张国尧用小楷毛笔整理出18本、近30万字的《我的兵团亲历》,上面记录着兵团军垦战士屯垦戍边的艰辛岁月和光辉历程,用火一样的激情传递着“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神。

“看到现在的幸福生活,受多少苦都值得”

2021年12月2日早上10时多,外面飘着雪花,57岁的张新华和往日一样,来到八十九团文化广场,和舞伴们跳起了广场舞。

张新华是张国尧的大女儿,从农业一线退休多年,两个女儿都已读完大学,并成家立业。闲下来的张新华,除了去照看一下父母,就是跳舞唱歌,享受新生活。谈到团场的发展,她说:“兵团的发展有目共睹,我也跟着父母受了好多苦,但是看到现在的幸福生活,受多少苦都值得。”

1983年,张新华初中毕业后,拒绝了父亲让她上高中的意愿,加入连队职工队伍,跟父辈们一起到田间干农活。1984年末,张新华在父亲的劝说下,来到八十九团十二连,跟着父母一起植树造林,开荒造田。

最让张新华难忘的还是1994年,那年,连队实行“两费自理”,好多人怕亏损,不敢从家里拿钱承包土地。张新华果断拿出家里积攒多年的1万元钱,承包了80亩棉花地。

有付出就有收获,当年,在张新华夫妇的辛勤努力下,亩产籽棉280多公斤,在全连产量最高,加上那一年棉花销售价格好,纯收入3万多元,夫妇俩成为连队的致富能手。

“多年来,只要连队推广农业新技术,我都积极去尝试。有人说我瞎折腾,但我不介意。作为军垦第二代,我不支持连队,谁支持连队?”张新华笑着说。

张平林是张国尧老人唯一的儿子,1986年高中毕业后,跟父母一起植树造林、垦荒造田。1992年,八十九团新建地膜厂,张平林成了地膜厂的职工。厂子主要生产农用地膜,供团场职工使用,工资虽说不高但是稳定。

转眼10多年过去了,2010年,地膜厂与一家私营企业合并,成立非公有制企业绿丰塑业有限责任公司。

公有企业变成私营企业,原地膜厂职工纷纷退出,到连队承包土地,而张平林在父亲的劝说下,继续留在绿丰塑业有限责任公司工作。为实现转型发展,公司尽力改善员工生产生活环境、提高工资待遇,张平林的年收入在6万元以上,是过去的两倍多。

张平林笑着说:“我再有5年就60岁了,也到了退休的年龄。作为军垦第二代,我感到很自豪,在父亲的影响下,我把兵团精神牢记于心,到哪儿都是踏踏实实工作,我会把兵团精神传承给下一代。”

张平林还有3个妹妹生活在其他师团,生活都很幸福。按张国尧老人的话说,是兵团养育了他们一家。

“兵团人要有兵团人的样子”

马程娟是张新华的大女儿,2010年从昌吉学院毕业后,征得父母同意,到和田市墨玉县第一中学当老师。在学校,马程娟认真给孩子们上课,时常给孩子们讲兵团故事、兵团精神。

一晃10年过去了,马程娟在墨玉县结婚成家,夫妻和睦相处,工作顺顺利利,如今女儿已经上四年级了。

2021年12月5日,星期天,马程娟像往常一样,跟母亲张新华视频聊天,母女俩说说笑笑,特别温馨。

“小马,你好,我是你爸妈的朋友,想问问你在那边的工作怎么样?我想让女儿也去那边工作。”我冒昧地打断了母女俩的聊天。

“叔,我觉得和田挺好的,和咱们北疆没啥区别。我爷爷奶奶、爸爸妈妈都说过,我们兵团人要有兵团人的样子,到哪儿都要踏实工作,这一点我做到了。我在这儿当老师已经10年了,这里的群众都把我当成了亲人,我觉得挺幸福的。”马程娟笑着说。

只要聊起孙子,张国尧老人总是高兴得合不拢嘴,他自豪地说:“我的孙子都很争气,都是大学生,一代比一代强。”

张国尧的孙女张旭是石河子大学的研究生,毕业后,2018年被招聘到中国人民银行石河子市中心支行工作。目前,张旭也已结婚,在石河子有了自己的家、自己的事业。从张旭的父亲张平林口中得知,女儿工作很努力,是单位的骨干。

“女儿在上学的时候就很懂事,我们从没操心过她的学习。”张平林说,“女儿在学校得了很多‘三好学生’奖状,她都习以为常。一次,在学校组织的义务劳动中,她得了一张‘劳动模范’奖状。回家后,她拿着奖状去找爷爷,自豪地说:‘爷爷,你看我这个兵团后代合不合格?’爷孙俩开心地拥抱在一起。女儿为自己是一个兵团人深深自豪!”