新编历史剧《解忧公主》创作背后的故事

跨越千年的历史索寻

——新编历史剧《解忧公主》创作背后的故事

兵团日报全媒体记者徐敏

在汉代抗击匈奴、巩固西域的历史进程中,既有卫青、霍去病、李广等武将的浴血奋战;也有张骞、苏武、班超等文臣的不辱使命,他们的功绩,彪炳史册。而在历史上,解忧公主等巾帼英雄的事迹,同样可歌可泣,不可磨灭。她以一人之力,抵千军万马。以柔弱的双肩,扛起边疆稳定的重担,维护了汉和乌孙联盟。

红颜出塞,皓首回乡。解忧公主和亲的50年,是西域安定的50年。她生儿育女,种桑养蚕,为天下太平,游走于各“国”,最终使得各“国”臣服汉邦,让华夏文明之根深深地扎进西域这块土地……

2021年12月19日,兵团豫剧团创作的新编历史剧《解忧公主》在乌鲁木齐市兵团文化中心(和平都会)精彩上演。该剧通过讲述解忧公主的故事,呼唤人们追慕先贤,忠诚报国,激发爱国情怀,具有时代意义。

一

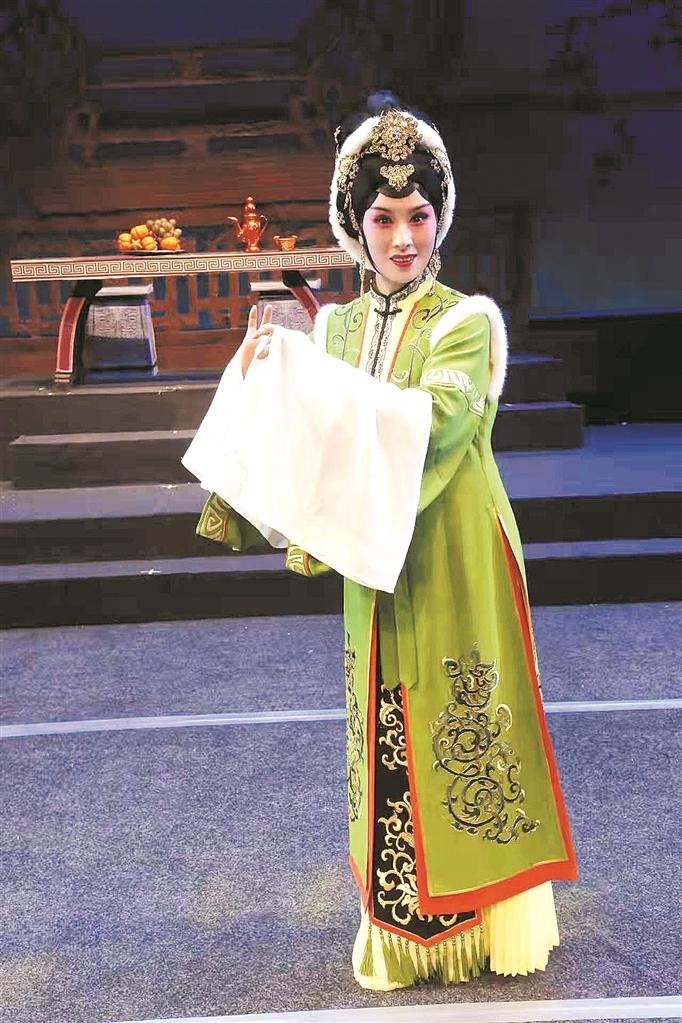

新编历史剧《解忧公主》是兵团豫剧团近年来连续创排的经典剧目之一。该剧由兵团豫剧团党委书记、团长肖帅编剧,河南豫剧院国家一级导演张平和兵团豫剧团青年导演杨广高执导,由中国戏剧梅花奖获得者、上海白玉兰戏剧表演艺术奖“主角奖”获得者、国家一级演员张培培领衔主演。

该剧谱写了一曲坚忍不拔、无私奉献的伟大女性的赞歌。解忧公主是汉高帝之弟楚元王刘交的后裔,“七国之乱”发动者之一刘戊的孙女。汉武帝天汉元年(公元前100年),因细君公主死,解忧公主奉命远嫁乌孙昆弥军须靡。

乌孙国位于天山北麓,地处丝绸之路要冲。在汉与匈奴的较量中,乌孙国承受着来自双方的压力和拉拢,始终摇摆不定。

为了“汉家”的江山,为了民族和睦,为了太平盛世,解忧公主奉献自己全部的青春年华和满腔的心血智慧,三嫁乌孙皇族,身历四朝变迁,经过了无数惊涛骇浪,血雨腥风,化干戈,定基业,她用智慧和忠诚,创造了汉时西域半个世纪的太平盛世。

“故乡九千里,人生路漫漫,舍我一人去,万家得团圆………”伴随着一段行腔酣畅、韵味醇厚的豫剧唱腔,观众瞬间被带回到漫漫丝路驼铃悠扬的西域古道,千年前的一段儿女情长、家国天下的传奇故事徐徐呈现在观众面前。一人之力,抵千军万马!一条丝绸路,五十余载风雨绵长,有苦有泪有痛,留下许多不舍,深受百姓爱戴……为江山社稷稳正,黎民百姓安康,解忧割舍爱恋,远离家乡西行和亲。伊犁河畔,播撒大爱,沥血呕心,兴国安邦。解忧以柔弱的双肩,扛起边疆稳定的重担,维护汉和乌孙联盟。

汉甘露三年(公元前51年),年已七旬的解忧公主,携3个孙男孙女回到阔别半个世纪的长安城。为褒奖解忧公主的功绩,汉宣帝亲自到城外迎接,以极高的规格安置了这位大汉王朝的巾帼英雄。

红颜出塞,皓首回乡。解忧公主一生经历武帝、昭帝、废帝、宣帝四朝,三嫁乌孙王,在乌孙生活半个世纪,为加强和巩固汉室与西域关系作出杰出贡献。

该剧表现了解忧公主深明大义的巾帼英雄形象。演出现场,演员们唱腔优美大气、武打流畅利落、感情真挚充沛,台下观众的掌声、叫好声不绝于耳。

“戏曲艺术是中华民族的璀璨明珠和无价瑰宝,是最具群众性、普及性、代表性的传统艺术戏曲文化,蕴藏着‘仁、义、礼、智、信’等中华民族优秀传统文化。身为一名文艺工作者,有责任让更多各族群众领略戏曲艺术的魅力,了解并认同中华民族优秀传统文化精髓,将戏曲文化传承并发扬光大。”肖帅说道。

二

优美的唱腔、精彩的对白、考究的表演、惊险的武打……兵团豫剧团的演员们用铿锵有力的唱腔、丰富多彩的造型,将历史人物栩栩如生地展现给了观众,把中华民族优秀传统文化的精髓演绎得淋漓尽致。

生旦净末丑,唱念做打,手眼身法步,《解忧公主》中的一招一式,一颦一笑,都给观众留下了深刻的印象。

首场演出时,现场观众掌声喝彩声此起彼伏,兵团文化体育广电和旅游局领导当即决定加演5场,让更多乌鲁木齐市民和兵团职工群众亲身感受这部富含中华文化底蕴、符合现代文明理念、展现屯垦戍边文化的精品力作。

这样的演出效果让导演张平备感欣慰。近年来,张平先后执导了兵团豫剧团创作的《大漠胡杨》《戈壁母亲》等多部现代戏。拿到《解忧公主》剧本的那一刻,张平眼前一亮。

“读完《解忧公主》剧本,荡气回肠。瞬间,解忧这个人物形象就丰满起来。”张平说道。身为罪臣之后,解忧有小富即安之理想,忽然皇上垂爱,封为汉家公主,身不由己和亲乌孙。她沿着丝绸之路,耕播着华夏文明。青春少年离家,白发苍苍归汉。编剧从青春、中年、老年三个维度,对解忧的命运进行刻画,细腻生动,故事跌宕起伏,对导演二度创作提供了很大的空间和挑战。

“两千多年过去,中华文明绵绵不断,丝绸之路文明贯通欧亚,正是因为一代又一代的华夏儿女坚忍不拔、无私奉献,才让中华民族精神在天山脚下熠熠生辉。能够执导这样一部历史题材的古装剧,深感荣幸。”张平与兵团豫剧团演职员一道倾尽全力投入到该剧的创作中。

在音乐和表演上,豫剧《解忧公主》都有新的尝试。导演杨广高介绍说,在音乐上,该剧将传统音乐和现代音乐,新疆本土特色音乐和豫剧音乐相融合,凸显了兵团豫剧特色,展示豫剧在新疆的独特地域优势和文化自信。

“我们加入了大量精彩的戏曲舞蹈、武打动作。希望通过现场气氛感染每一位观众,让广大观众尤其是年轻人喜欢上传统戏曲。”杨广高说道。

传统戏曲往往以一桌二椅展示宫廷、公堂,以三五人比拟千军万马,以七八步走遍万里河山。舞台呈现上,《解忧公主》按照戏曲极简主义的美学原则,回归戏曲一桌二椅的传统,创造出富有想象空间的艺术享受。

“这部戏是剧团历年来投入最大的一部戏,但是我们的道具却是最少的,还没有装满一辆车。真正做到了道具极简化,让戏曲回归本体,让演员回到程式化的表演中。”兵团豫剧团舞美设计冯雷对记者说道。

从剧本构思、筹备到完成,豫剧《解忧公主》历时4年终于在2021年年底搬上舞台。

三

“戏比天大”是豫剧大师常香玉留下的至理名言,也是无数戏曲人恪守的艺术律条。对于兵团豫剧团的演员们来说,给观众演好戏就是他们的最高使命。

台上一分钟,台下十年功。舞台上的一招一式,凝聚着台下无数的汗水和辛劳。

解忧从18岁到70岁,经历了青年、中年、老年,按照古装戏角色划分,要分别饰演小旦、青衣和老旦。一个演员,3个年龄段的形象,从肢体表演到声腔处理,对于主演张培培来说都具有很大的挑战。张培培坦言,虽然自己舞台经验较为丰富,但在戏中要从十几岁的少女演到年逾古稀的老人,压力很大。

为此,兵团豫剧团邀请中国戏曲学院的老师给剧团演员们做为期一年唱腔身段的指导。

“这个过程虽然很艰难,但是我们很享受。尤其是解忧这个人物要从十几岁演到老年,从花旦到青衣最后到老旦,人物跨度比较大,角色演绎有一定难度,必须通过扎实的基本功训练提高自身艺术造诣。”张培培说。那段时间,她总是早早到剧团练功,又是最晚离开。

“近20年来,剧团没有排演过新的古装戏。许多演员从戏校毕业以后很少接触古装戏,好多人的基本功都快忘完了,翻个跟头都翻不动。”2019年,肖帅调入兵团豫剧团,在进行剧本创作的同时,开始狠抓演员基本功训练。

听说团里要排演古装戏,大家也都铆着一股劲,你追我赶。

“在为期6天的演出中,上座率一天天增加,说明观众对剧团的认可,对这部戏的认可。”肖帅欣慰地说。

西域安则国家安。丝绸之路上,多种文明在这里交汇,增强中华民族共同体意识,是新疆社会稳定长治久安的基础。一代又一代中华儿女,为了国家稳定,无私奉献,保卫边疆。“希望能够通过解忧公主这一人物形象,在寓教于乐中增强中华文化自信,在潜移默化中,召唤各族人民对中华民族共同体意识的认同感。”肖帅说。

《兵团日报》(2022年01月21日第05版)