舞剧《五星出东方》——舞动千年织锦新魅力

舞剧《五星出东方》——

舞动千年织锦新魅力

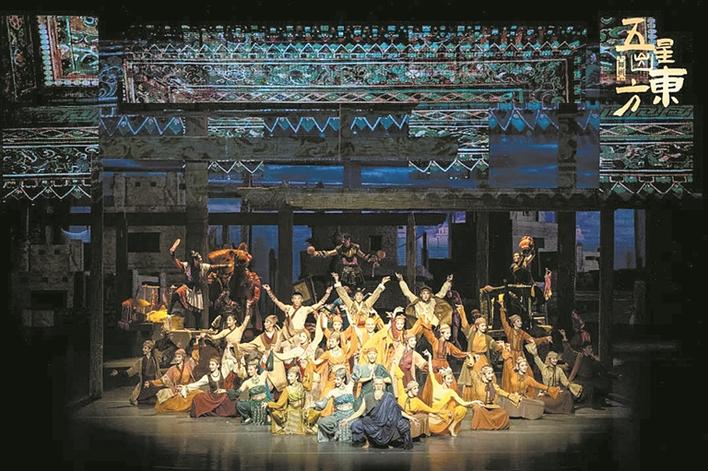

舞剧《五星出东方》全体演员谢幕(摄于二月十二日)。

舞剧《五星出东方》剧照(摄于2月12日)。

舞剧《五星出东方》剧照(资料图片)。

舞剧《五星出东方》剧照(资料图片)。

●王瑟 文/图

风沙漫卷,大漠茫茫;灯火微光,盛世气象……当舞台上音乐响起后,一个考古发掘现场呈现在观众面前。

突然,一件汉代织锦护臂出现在考古人员眼前,而上面那神奇的8个字:“五星出东方利中国”震惊了所有人。由此,一个叩开时空隧道,讲述汉朝戍边将领奉在精绝古城与北人首领之子建特、精绝首领之女春君之间,从剑拔弩张到并肩携手、从素不相识到深深认同,结下深厚情谊的动人故事,慢慢呈现。

前不久,在国家大剧院,舞剧《五星出东方》,就以这样的故事情境和精美的舞台表现,吸引了观众的眼神,赢得一阵又一阵的掌声与欢呼声。

这部由中共北京市委宣传部、新疆维吾尔自治区党委宣传部出品,北京演艺集团联合北京市援疆和田指挥部、和田地委宣传部共同制作,北京歌剧舞剧院、新疆新玉歌舞团演出的历史题材舞剧《五星出东方》,自与观众见面后,首演,二演,三演,可谓是一票难求,场场爆满。其中的几段经典舞段不断登上各大电视台晚会,更引得人们对此剧的关注。

一个讲述了跨越千年时光的故事,一个根据国宝文物编排的舞剧,为何有如此大的魅力?

用舞剧的形式讲述国宝故事

舞剧从尼雅考古现场开篇。考古人员发现“五星出东方利中国”汉代织锦护臂后,在风沙中进入时空隧道,为观众展开了这块织锦背后的故事:奉作为汉朝将士在戍边前得到大汉天子御赐的“五星出东方”护臂。在风暴中,奉和北人首领之子建特及其助手们被精绝百姓所救。奉和建特从敌对、对手到朋友、战友,他们的友情水到渠成,奉也收获了精绝首领之女春君的爱情。风沙磨砺,几番变故,真情让他们敞开心扉,友爱让他们守望相助,热血让他们生死与共。奉走了,他守护西域的一片赤诚,如同他贴身的织锦护臂熠熠生辉、字字千钧。

让文物说话,让历史故事落地,表现出真实的生活、真挚的情感,这是该剧主创团队的共识。总编导王舸在情节设置和舞蹈设计上,着重于用轻松的情节来讲故事。他从“小人物”入手,以小见大,让观众看到更为真实的历史。

舞剧靠舞蹈说话,这部舞剧的舞段设计独具匠心。在奉的讲述中,舞剧展开平行蒙太奇,建特与春君仿佛来到大汉,领略了大汉在农业、纺织业的成就,见识了大汉都城的繁华,仕女舞、面具舞、丰收舞……还插入了乐府诗的吟诵,尽显大汉气象。

灯舞中,精绝舞者捧灯而出,婀娜灵动,恍如飞天仙子;将士舞中,大汉将士威武雄壮,金戈铁马,宣示着保卫家乡的决心;仕女舞,汉朝仕女漫步而行,端庄雍容……

这些艺术创作显示了主创深厚的艺术功底和丰富的艺术想象力,也通过艺术化创作处理,让珍贵文物所承载的深厚文化内涵在舞台上生动鲜活地展示出来,真正做到让文物“活”起来、用舞蹈“讲”故事。

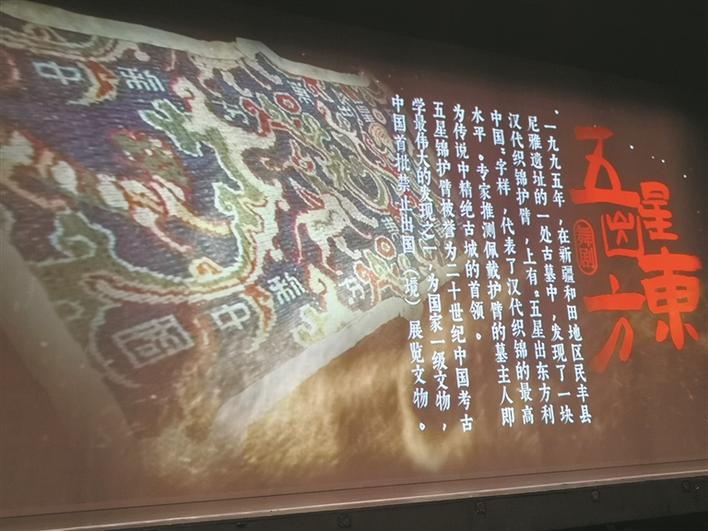

汉代织锦护臂的出土

1995年10月,中国日本尼雅遗址学术考察队成员在和田地区民丰县尼雅遗址一处墓地上进行例行考古发掘。但几个月中,他们的发掘一直没有什么新的发现。

就在失望中,考古人员挖开了一座古墓。这是一个两人合葬墓。合葬的两人身上穿着许多衣物,最显眼的是,其中一具尸体的右臂上绑着一个色彩鲜艳的织锦。织锦色彩绚烂,文字激扬,纹样诡秘,意蕴神奇,立刻吸引了所有人的目光。

没有经过太多的辨认,考古人员就看出织锦上织的文字:五星出东方利中国。整个汉代织锦护臂长18.5厘米,宽12.5厘米。

这件汉代织锦护臂一出现,就震惊了国内外,被誉为“二十世纪中国考古学最伟大的发现之一”。

汉代织锦护臂上的预言让所有考古人员百思不得其解。经过多年的研究,参与此次考古发掘的新疆文博院副院长于志勇终于破解了这段文字。

此织锦护臂上的五星是指水、火、木、金、土五大行星;“东方”是我国古代星占术中特定的天穹位置,“中国”指黄河中下游的京畿地区及中原,是一个地理概念。“五星出东方”是指五颗行星在一时期内同时出现于东方天空,即“五星连珠”或“五星聚会”现象。由于五大行星周期性围绕太阳公转时间不同,五星聚合一处天象出现的概率甚少,具有重要的意义,是了不得的吉兆。

发现此重要文物的地方,考古工作者也从文献中找到了它的记载。这就是汉代的精绝国。《汉书·西域传》记载:“精绝国,王治精绝城,去长安八千八百二十里,户四百八十,口三千三百六十,胜兵五百人。精绝都尉、左右将,驿长各一个。”

从这段不足百字的文献记载来看,汉代的精绝国当时只是一个拥有400多户、3000多人的城邦小国。但这个城邦小国和塔克拉玛干沙漠周边的众多小国一样,地处丝绸之路要冲,具有举足轻重的作用,一度“商贾云集,繁华富庶”。

也是《汉书·西域传》记载,东汉时期,精绝、小宛、且末被日益强大的鄯善国兼并。公元3至4世纪,精绝国在历史中消失。

为纪念中日尼雅考古发现30周年,2018年9月22日,新疆博物馆举办了一场特殊的展览《尼雅·考古·故事——中日尼雅考古30周年成果展》,首次展出了30年前在尼雅考古中发现的众多珍贵文物。这件国宝级汉代织锦护臂展示在人们面前,成为人们最追捧的文物。

一场融通古今的舞蹈想象

《五星出东方》舞剧制作方代表、北京演艺集团党委书记赵佳琛介绍,该剧历时两年创作,由于故事发生的年代太早,可参考的史料也很少,创作难度非常大。但尼雅考古中出土的一件汉简,给了创作者极大的灵感。

这件汉简上写着这样一段文字:“奉谨以琅玕一,致问春君,幸毋相忘。”创作者如获至宝,展开融通古今的舞蹈想象。

其实,这件国宝文物自出土后,就引来众人的丰富想象与猜测。汉代织锦护臂由于特殊的设计思想和祥瑞内容,加之特殊的祈愿目的,应当是汉晋皇家织室生产制作的,所以它的使用也存在极为特殊之处。

《汉书·赵充国传》记载了西汉王朝一次讨伐西羌的战争。汉宣帝曾将“五星出东方利中国”星占术语用在了督促、鼓励对羌人作战的诏书里,可见皇家对五星天象的绝对话语权及当时的天文星占对汉帝国决策所起到的作用。

那它如何不远万里来到了尼雅,又怎么会出现在这样一个夫妻双人合葬墓中?太多的不解,笼罩在它的身上。

在中央电视台《国家宝藏》第二季里,《五星出东方利中国》这件国宝的前世今生故事中,演绎的就是赵充国的故事。

神爵元年,即公元前61年春,义渠安国作为骑都尉率领三千骑兵集结以防备羌人,到达浩亹时,被羌人所攻击,损失车辆、辎重、兵器甚多。年逾古稀的赵充国督兵西陲,挫败羌人进犯。回来以后,三向朝廷上书,详细分析了形势,建议防事变于未然,提出了“以兵屯田”的主张,得到宣帝的赞赏。

一段汉简上的只言片语,一段历史文献中的故事,如何将它们创作成一台舞剧?这成为创作者的难题。

中国文艺评论家协会副主席兼秘书长徐粤春认为,作为国家一级文物,这件汉代织锦护臂的历史信息极其稀缺。由于它跨越千年的历史预言和巧合,高度契合中华民族的时代图景和美好期待,这恰恰是文艺创作的珍贵题材,给文艺创作留下了巨大的想象空间。

徐粤春说:“艺术是想象,是基于事实的虚构。历史与艺术相互取长补短,历史给艺术想象可靠的事实,艺术可以填补历史的疏失和缺漏。这部舞剧高水平地编排创演出一场融通古今的舞蹈想象,钩沉文物深邃的历史积淀,释放出其中丰厚的文化韵味,揭示出中华民族绵延发展的历史真理,开创了文物题材舞剧的新形式。”

呈现文物承载的文化内涵

舞剧如何讲好文物故事?如何在舞台上生动呈现出珍贵文物所承载的深厚文化内涵?

为了挖掘更多素材,主创团队深入新疆采风并做了大量历史研究,十二易其稿、反复修改锤炼,多次召开专家研讨会探讨相关历史、文物、哲学、宗教、舞蹈、音乐等问题。

从天真烂漫、取汉名向往东方的精绝首领之女春君,尽心守护西域安宁的汉戍边将领奉,彪悍耿直、最终心归大汉的北人首领之子建特等人物的塑造,到参考克孜尔石窟中“龟兹壁画”里“伎乐天人”的灯舞,再到精心考究的各民族服装设计,这部舞剧深深打动了观众。

北京师范大学文艺学研究中心主任王一川说,舞剧最突出的艺术创新点,在于运用舞蹈想象力激活了深埋于考古遗物中的那些鲜活故事,将考古遗物想象为多个层面的舞蹈艺术景观,为观众展示出一幕中华多民族文化之间相互交融共生的历史图景。他说:“舞剧终究要靠舞蹈语言来说话,它不是说出来的而是舞出来的,民族交融的故事需要民族交融的舞蹈语言去表达。这部舞剧中,从代表的西域风舞蹈‘灯舞’‘飞天舞’等,到汉代中原风舞蹈‘仕女舞’,再到编创出来的中原民族与边疆民族交往时的中西域融合风舞蹈,通过这3个系列的舞蹈语言及舞蹈形象组合,传达了铸牢中华民族共同体意识的当代题旨。”

主创团队用高超的艺术手段,为观众打造了一个可信可亲可爱的故事结构。考古队员在尼雅遗址现场考古发掘的首尾呼应给观众造成极强的代入感,还原了古代新疆的历史人文风貌。观众在欣赏多彩多姿的舞段和精良考究的服化道灯光舞美设计的同时,记住了人物,记住了故事,记住了这块汉代国宝级文物,进而中华民族共同体的主旨被观众所接受也是润物无声、水到渠成、自然而然的了。

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。舞剧《五星出东方》正是通过国宝文物传奇故事的形式,生动诠释了各族人民“像石榴籽一样紧紧抱在一起”结成中华民族命运共同体的主题。