邰红忠:育种路上的追梦人

邰红忠:育种路上的追梦人

兵团日报全媒体记者徐敏

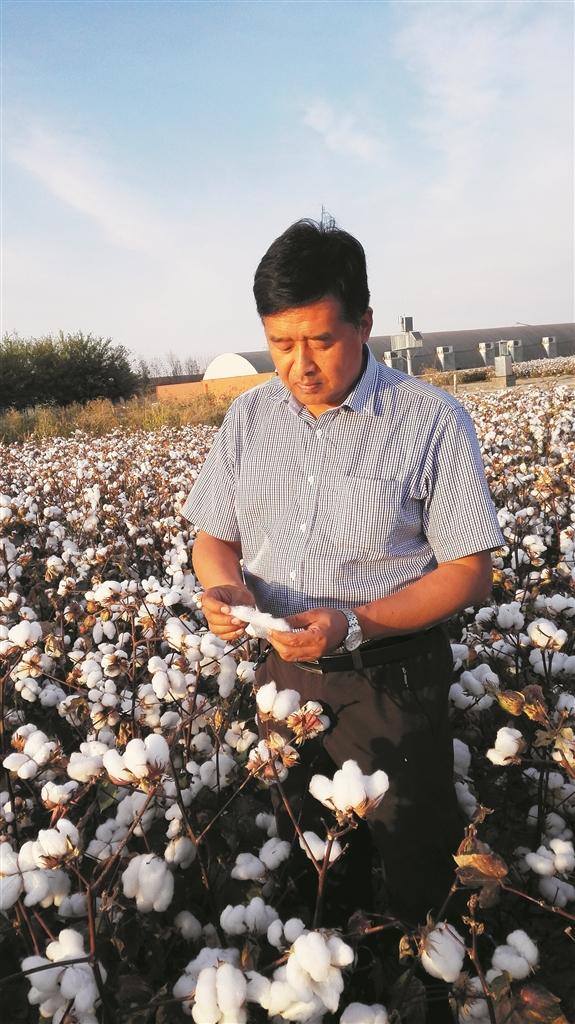

邰红忠在观察棉花吐絮情况(资料图片)。练文明 摄

“党的二十大报告中提到,科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。随着‘神舟’飞天、‘蛟龙’入海……十年间,我国科技事业取得了举世瞩目的成就。作为一名基层科研工作者,我倍感振奋、备受鼓舞。”11月11日,一师农业科学研究所所长邰红忠对记者说,“在今后的工作中,我要立足当地农业生产需求,加强科研攻关,在棉花、粮食、油料等主要作物品种资源创新、新品种培育、高效栽培技术研究推广等方面取得新突破,为南疆地区农业高质量发展作贡献。”

1990年8月,邰红忠从石河子农学院农学专业毕业,被分配到一师农业科学研究所工作。播种、放水、打顶、拾花、过秤,邰红忠白天下地干活,晚上记录试验数据。刚工作那几年,邰红忠跟着项目主持人经常泡在试验田里。每年6月到7月,南疆正是高温炎热的夏季,也是长绒棉育种的关键时期。烈日当空,邰红忠在试验田里进行人工去雄、套袋、标记等工作,采集父本花进行人工授粉。

“长绒棉生长周期长,一般在140天左右,试验一旦失败,只能等第二年从头再来。”邰红忠说。那些年,即便再苦再累,邰红忠也坚持把试验做完整、准确。

上世纪90年代中期,南疆大量种植陆地棉,棉花枯萎病、黄萎病迅速蔓延,长绒棉不抗病的特点显现,培育既高产又抗病的长绒棉品种成为当务之急。

在邰红忠的不懈努力和默默坚持下,经过十几年的培育,优质、高产、抗病的长绒棉新品种“新海15号”成功育成,实现了我国长绒棉抗枯萎病的重大突破。同时,该品种还具有纤维品质优良、丰产稳定性好的特点。2000年,“新海15号”被列为兵团重点科技成果推广项目。

长期以来,邰红忠以棉田为家,几乎每天在试验田观察记录,做试验。他先后主持育成了“新海32号”“新海37号”“新海41号”“新海42号”“新海54号”等长绒棉新品种,“新陆中48号”“新陆中60号”“新陆中85号”等陆地棉新品种。他参与育成的这些棉花品种成为不同时期的主栽品种,累计推广面积1500多万亩,创经济效益20多亿元。

扎根基层32年,邰红忠先后被评为农业农村部有突出贡献的中青年专家、全国优秀科技工作者、第七届兵团十大杰出青年,荣获第七届中国农学会青年科技奖、第七届新疆青年五四奖章,获得兵团科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项。

“运用研究成果帮助植棉户实现丰产增收,是我们科研人员源源不断的工作动力。”邰红忠说,他将继续扎根南疆,服务好职工群众,为兵团农业高质量发展贡献智慧和力量。

记者手记

邰红忠的科研不在宽敞明亮的实验室,而在风吹日晒的田间地头。为了大地的丰收,邰红忠几十年如一日扎根南疆,只为培育优良棉花品种。邰红忠说,农业科研周期长,一年只能做一次试验,按工作时间40年来算,也就能进行40次试验,他必须抓紧时间。

和邰红忠一样,兵团广大农业科研人员在兵团农业现代化发展的道路上不懈奋斗,用坚守换来职工群众的金色收成,用奉献奏响大地丰收之歌。

《兵团日报》(2022年11月14日第3版)