兵团日报多版联动 聚焦兵团棉花产业发展

兵团棉花单产创近10年来新高

这份“成绩单”分量十足

兵团日报全媒体记者禚艺

看产量:

兵团棉花总产215.4万吨,占全国棉花总产的36%、全疆棉花总产的40%,棉花总产量连续5年稳定在200万吨以上,增长3.4%。

兵团棉花单产168.8公斤,创近10年来新高,分别是全国平均单产和自治区平均单产的1.27倍和1.29倍,较2021年增加9.2公斤,增长5.8%。

看面积:

兵团种植棉花1275.88万亩,占全国棉花播种面积的28.4%、全疆棉花播种面积的34.1%;兵团棉花进一步向优势棉区集中,面积略微减少,同比减少29.3万亩,降幅2.2%。

“干播湿出”技术在南疆师市推广面积达到130万亩,占南疆师市植棉总面积的30.5%。其中一师阿拉尔市、二师铁门关市、三师图木舒克市分别达到43.5万亩、19.5万亩、67万亩。“干播湿出”技术的大面积推广,提高了棉花保苗率,实现了苗齐苗壮苗匀,推进了棉花生育进程。

看质量:

截至今年1月中旬,兵团棉花公检量已近80%,与自治区和全国相比,兵团棉花颜色级、轧工质量、平均长度、马克隆值、平均长度整齐度、平均断裂比强度等6项指标均高于自治区和全国同期水平,整体达到“双29”水平,其中马克隆值A+B级比例大幅提升,达到93.86%,处于历史最好水平。

兵团棉花何以春色满园?

兵团日报全媒体记者马雪娇

在二师二十九团十六连的高标准农田内,大马力拖拉机借助北斗全球导航卫星系统进行精量播种(摄于2022年4月2日)。 姬安妮 摄

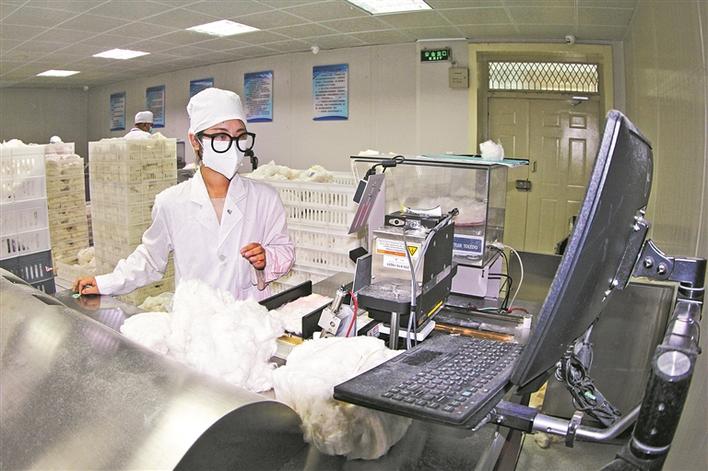

在中国棉花公证检验五家渠实验室,技术员在检测棉花质量(摄于2022年10月19日)。 兵团日报常驻记者 李华北 摄

三师五十三团金胡杨镇十七连棉花采用“干播湿出”种植技术,农业技术专家在测量行间距(摄于2022年4月8日)。李芸 摄

准噶尔棉麻有限公司新湖三场分公司经理高明录在检查棉花追溯码标签封贴情况(摄于2022年10月20日)。 兵团日报常驻记者 李华北 摄

近日,一条好消息传来,2022年兵团棉花单产创近10年来新高。

兵团棉花强大的生产能力奠定了兵团棉花在全国乃至世界棉花产业不可替代的地位。近年来,兵团深入实施棉花供给侧结构性改革,从提高管理水平、优化生产结构、加快技术推广速度等方面同步发力,不断提高棉花质量和综合生产效益,努力打造全国优质棉生产基地新样本。

全流程“把脉”棉花质量

棉花种植面积因何略减?面积减少的情况下如何实现产量增长?

提高棉花质量非一朝一夕之功。近年来,兵团各师市深入实施棉花供给侧结构性改革,引导生产布局向优势棉区集中,并加大对优势棉区的政策资金扶持力度,打造较为稳定的棉花高产区,次宜棉区和风险棉区逐步退出棉花生产,种植面积略微缩小。

棉花产业是兵团的优势产业和支柱产业,关乎兵团经济发展和职工群众增收,关乎兵团特殊作用的发挥。截至今年1月中旬,兵团棉花公检量已近80%,与自治区和全国相比,兵团棉花颜色级、轧工质量、平均长度、马克隆值、平均长度整齐度、平均断裂比强度等6项指标均高于自治区和全国同期水平,整体达到“双29”水平,其中马克隆值A+B级比例大幅提升,达到93.86%,处于历史最高水平。

在面积减少的情况下,兵团棉花增量提质,靠的是什么?

随着兵团深化改革全面铺开,深化兵团棉花目标价格改革,成为改善棉花质量、调优调顺棉花产业的“关键一招”。

棉花定价权回归市场,如何抓住机遇?落点在棉花质量上。

在市场“指挥棒”下,兵团棉花产业各个环节都“活”了起来,一系列涉及棉花提质增效的政策、措施相继落地实施;各部门完善“五管一机制”,棉花生产关键环节促早抓快,关键措施和主推技术落实到位、应用到位;各师市加快全产业链技术布局速度,围绕提高种子质量、优化品种结构、改进田管模式等方面想办法、定举措;棉花加工企业升级加工和检测设备,提升工艺水平,兵团棉花稳步迈向质量时代。

八师石河子市农业农村局局长康东岭介绍:“全面应用‘矮密早’栽培模式、节水滴灌技术、水肥一体化技术,实现全程机械化,建立精准防灾减灾体系六大技术集成,成为提升师市棉花品质、生产效益的有效办法。”

一方面,市场倒逼棉花生产、加工者逐步摒弃以往重数量而轻质量的做法;另一方面,兵团棉花质量检测手段的升级,也从制度和技术上提升了产品质量。

既强调供给侧,又关注需求侧,兵团建立棉花生产全程质量管控和质量追溯体系,真正推动棉花产业走上质量效益型发展之路。

2022年,兵团实施棉花生产质量奖补政策,逐步完善棉花质量追溯体系,棉花质量追溯试点范围从7个师扩大到11个师,质量追溯奖励标准从每公斤奖补0.2元提高到0.4元,用好政策为棉花产业高质量发展撑起“保护伞”。

优“芯”成就兵团好棉

不久前,兵团棉花协会组织召开兵团棉花品种推荐会议,专家组依据棉花纤维品质监督检测、品种展示、指纹检验结果等情况,就2023年棉花品种进行推荐。

一师主栽品种塔河2号,搭配品种新陆中82号、源棉新13305;七师主栽品种Z1112、K07-12,搭配品种金科20……种子历来被视作农业的“芯片”,兵团对种子工作尤其重视。

兵团种植棉花1275.88万亩,以占全国棉花28.4%的播种面积生产了全国36%的棉花;作为中国最大的产棉区,兵团棉花的底气来自“硬核”科技。其中优质棉种的研发就是“硬核”科技的集中体现。

为了从播种时就为优质棉花打下基础,近年来,兵团广大科技工作者、种业企业和棉农携手共进,积极借助科技手段推进棉花育种工作,筛选兵团棉花优势种业企业,推动构建育、繁、推、加、销一体化棉种产业体系;各师市落实《兵团种业振兴行动实施方案》,坚持主栽品种专家推荐制,切实提高主栽品种覆盖率;根据不同师市实际,引导各地积极选用和扩广适合本地种植的优质棉花品种和配套技术。2022年,兵团推荐品种19个,较上年减少16个,推荐品种集中度在2021年基础上进一步提高,达到87.7%。

“今年棉花品质比往年高,用好棉种是关键。今年,七师胡杨河市在棉花品种上继续坚持优中选优,为提升棉花质量夯实基础。”七师胡杨河市农业农村局副局长王忠华说。

作为棉花种植大师,七师胡杨河市2022年棉花质量6项指标均高于自治区平均水平。

棉花良种,功不可没。而良种的背后,是满满的科技含量。

2月14日,在新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔种子加工厂选种生产车间,刚被剥绒的棉籽在机器内上下跳动。这些经过硫酸脱绒烘干、风筛选、重力选、色选等重重关卡的种子,是南疆职工群众的首选棉种。

作为兵团种业的“排头兵”,该公司实施创新驱动发展战略,应用紧密高效的产学研合作育种模式,完善以自主研发品种为支撑的科研体系,自主育成了一批适应当地的早熟、优质、稳产高产、宜机采的棉花拳头品种,现拥有自有知识产权品种53个,连续两年实现棉种销量全国第一。

随着色选、磁力选等先进加工技术的广泛应用,兵团棉花种子发芽率达90%以上,高于国家标准10个百分点,满足了兵团推广机采棉对精量播种的质量要求。

今年,兵团继续把提高优质棉种覆盖率、提升棉花品质放在推动棉花产业高质量发展的首位,充分发挥人才储备、技术集成优势,深入实施棉花质量提升行动。

高产的底气来自“硬核”科技

值得欣喜的是,2022年,在兵团棉花总产、单产创历史新高,棉花质量实现新突破的同时,一师阿拉尔市、二师铁门关市、三师图木舒克市“双29A+B”及以上占比分别从上年度的26.6%、19.8%、9.2%,大幅提升到55.8%、40.3%、51.4%,南疆师市棉花主要质量指标均高于上年同期和2022年兵团平均水平,南疆棉花质量由常年垫底跃升为兵团领先。

南疆师市打了一场漂亮的棉花质量“翻身仗”,“秘籍”是什么?

藏棉于技。各项先进技术的集成应用在南疆棉花打赢质量战中起到了关键作用。

2022年,“干播湿出”技术在南疆师市推广面积达到130万亩,占南疆师市植棉总面积的30.5%。其中一师阿拉尔市、二师铁门关市、三师图木舒克市分别达到43.5万亩、19.5万亩、67万亩。

“干播湿出”技术的大面积推广,提高了棉花保苗率,实现了苗齐苗壮苗匀,推进了棉花生育进程。此外,南疆师市还大力推广应用节水降盐技术,推广降密塑形和新型覆膜技术,塑造合理株型,优化群体结构,增强减灾防灾能力,提高出苗率。

放眼兵团,从育种、栽培到灌溉、病虫害防控,棉花生产的各个环节都渗透了科技的力量。

兵团一直坚持技术人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的棉花生产服务新机制。在棉花播种、田管、采收关键时期,组织专家和专业技术人员赴田间地头,提供全覆盖、拉网式技术服务指导服务,确保棉花水肥管理、适期打顶、科学化控和病虫害统防统治等关键技术措施全面落实到位。2022年,兵团农业农村局、“两校一院”开展技术服务近20次,参加人员100余人(次),召开各级现场会、培训会40多场(次)。

再看天山南北,规模化、机械化、集约化种植棉花已经成了主流。春种秋收时节,行走在兵团广袤的棉田里,一台台播种机、采棉机绘成一幅幅“几何图”,机械化作业的场景堪称壮观。

兵团棉花产业拥有强大的生产能力,离不开先进的生产技术。近年来,兵团不断提升农机作业现代化、智能化、信息化水平,健全完善棉花卫星导航播种、智能化管理、水肥精准控制、化学精准调控、无人机和大型机械植保作业、机械打顶等标准,形成农机农艺高度融合的棉花全程机械化生产标准体系,提升棉花全程机械化水平。如今,兵团种植业耕种收综合机械化率95.3%,棉花机采率达94.2%。

育一粒好种子 圆一个“致富梦”

——访新疆农垦科学院研究员余渝

兵团日报全媒体记者王素凡

余渝(左)与同事一起在职工的棉花地里查看棉花长势(资料图片)。余渝 提供

种子,是农业的“芯片”;育种,则直接关系到农业生产的命脉。那么,优质棉花种子的标准是什么呢?一粒好种子是如何培育出来的?棉种如何推动棉花产业发展,助力职工群众增收致富?近日,记者专访了新疆农垦科学院研究员余渝。

“好种子一定要品质好,抗性强,产量高。”从事棉花栽培与育种近30年的余渝对记者说,“培育并推广适宜生产轻简化、机械化的棉花品种,可大幅度降低人工成本,是提高棉花种植效益的重要环节。”

近年来,新疆农垦科学院不断在全疆各地开展育种材料的鉴定筛选,引进具备早熟、优质、抗虫等特点的种质资源,同时以早熟优质、高产抗病、适宜机械采收为育种目标,积极培育棉花新品种。近日,由新疆农垦科学院棉花抗逆育种团队与华中农业大学合作攻关,通过自主杂交和系选法选育的棉花新品种“金垦1760”通过农业农村部国家农作物品种审定委员会审定。

“棉花育种十分艰难,育种周期长、成功率低,从组合配制、世代选择到品系鉴定、比较试验,再到参加区域试验、生产试验,需要很多年,最终从成千上万个品系中才能选育出一个新品种,成功率极低。”余渝表示,小小一颗种子,包含着无数科研人员的心血,也蕴含着职工群众对丰产丰收的愿望。

一颗种子要想“获优”,除了要产量高、品质优以外,还要与时俱进。余渝表示,60多年来,新疆棉花栽培技术完成了从“矮、密、早”发展到水肥一体化,再到全程机械化的三次大转变,棉种的更新迭代也要不断适应栽培技术的发展。

随着生产力的提高与生产技术的发展,机采棉成为棉花生产的发展方向与目标。“为了适应新形势新要求,我们现在培育的棉花种子新品种还要根据棉花种植机械化要求进行相应‘升级’。”余渝说,新疆农垦科学院棉花抗逆育种团队深入生产一线,结合当地实际,培育了以“金垦1760”“金垦1775”为代表的适宜机采的高产优质品种,同时,该品种还适应了植棉全程水肥调控的膜下滴灌精量播种栽培新农艺。

2022年,兵团皮棉产量从20世纪80年代的单产38.6公斤增加到168.8公斤,创近10年来新高。这其中,不仅是生产技术的迭代更新,也有种子的换代升级。

好种子繁育出来后,如何“走”进田间地头?

余渝说:“让企业和职工群众到田间地头选种,并提供新品种推广全方位服务。”

啥是全方位?

余渝告诉记者:“职工群众买了我们的种子,我们的团队就要手把手地教配套种植技术,俗话说‘三分种子七分管理’,种植技术也需要不断更新。”

余渝介绍,近年来,新疆农垦科学院科技人员下沉到各团场连队,将科研创新、成果转化、科技服务等工作不断转化在田间地头,一次次远赴各师市、团场、连队,调研、走访、推广、培训,在全疆各地进行生产试验,围绕品种特性进行反复试验,将科技成果应用到兵团各师团职工群众的生产实践中,取得了良好的经济效益和社会效益。

2021年,新疆农垦科学院在南疆建立科技示范基地14个,在全国遴选优良棉花品种43个,筛选出适合南疆推广的优质棉种3个,为提升南疆棉花质量提供了坚实的保障。

2022年,针对新品种的特征特性,新疆农垦科学院在不同生育时期积极开展良繁和高产优质栽培技术培训,有力提升了基层植棉户的种植管理水平。

谈及兵团棉花产业将来会如何发展,余渝说:“要实现棉花产业快速发展,好种子是第一位,相应的配套技术管理也是必要的。规模化是产业发展的基础,通过合作社等新型经营主体,整合土地,统一种植棉花优质品种,统一管理,从而实现棉花以‘产量’向‘品质’转变,带动职工群众增产增收。”

以数字化赋能棉花生产全过程

——访“科创中国”新疆兵团数字棉花区域科技服务团团长张若宇

兵团日报全媒体记者谌慧

张若宇(左四)和服务团成员深入田间地头,详细了解棉花生产情况和智能化设备应用情况(资料图片)。 张若宇 提供

农业现代化,科技是根本性决定性力量。以数字化、智能化技术对农业生产进行全流程改造,有助于改变粗放经营模式,进而提升生产效率。

一直以来,“科创中国”新疆兵团数字棉花区域科技服务团始终致力于以数字化赋能棉花生产全过程,助力兵团棉花产业高质量发展。日前,记者专访了石河子大学机械电气工程学院教授,硕士生导师及博士生导师,“科创中国”新疆兵团数字棉花区域科技服务团团长张若宇,一起揭开“棉花产业数字化”的神秘面纱。

要了解棉花产业数字化,首先要知道“科创中国”新疆兵团数字棉花区域科技服务团(以下简称“服务团”)。作为服务团团长,张若宇自豪地告诉记者,服务团是兵团首个“科创中国”科技服务团,中国工程院院士陈学庚是首席专家。服务团联合多家棉花产业科研单位和企业组建而成,聚焦棉花全产业链提质增效和健康可持续发展,以棉田信息感知、棉花采收信息监测、棉花品质快速检测、棉花质量追溯和棉花数字化加工等技术和装备方面的研究成果为支撑,为种植户提供技术咨询、技术转移转化、技术推广应用、产学研对接、政策宣讲、人才培训等服务。

张若宇说:“近些年,棉花生产综合成本持续增高,种植决策权掌握在有种植经验的能人手中。通过棉花生产数字化,我们可以用科技手段将棉花种植的过程从经验型变成智慧型,形成可复制可推广的智慧模式,使更多的种植户从中受益。”

为了进一步推进兵团棉花产业数字化,服务团在2022年联合9家优势科研院所及企业,成功申报、获批了国家重点研发计划项目“棉花生产智慧农场关键技术装备创制与应用”。该项目着力突破和创制棉花智慧种管、高效采收、废弃物高效回收、智能高效加工等关键技术和智能装备,建立棉花生产加工一体化示范智慧农场,构建了棉花智慧生产标准化模式,能够有效提升棉花生产加工科学化、智慧化管理水平,实现了棉花生产节本降耗、提质增效与生态可持续发展。

“在棉花播种之前,智慧农场会对棉田进行残膜的高效回收,并通过监测土地残膜及污染程度,计算出回收成本以及后期的棉花作业质量。到了棉花的播种期,智慧农场可以通过自动驾驶导航、实时监测来提高播种的精准度和效率。”张若宇详细为记者描述了“数字棉花”在智慧农场度过的一生。

在棉花的生长期,智慧农场会根据土壤墒情的变化,进行科学合理的水肥调控,还会精准识别棉花的病虫害,并向其靶向喷施农药,节约成本的同时又实现了棉花的提质增效。

到了采收环节,智慧农场通过数字化手段对原料品质快速监测后,根据棉花质量分类分垛,以减少棉花采收环节中的部分损失。

在后期生产过程中,智慧农场可以根据监测数据科学调控生产中所需要的对应参数。为了进一步提高棉花质量,智慧农场还专门针对异性纤维的降低、系统分离进行了数字化设备。这样,在智慧农场度过一生的棉花,就会比普通棉花质量更高,最终生产出的产品也会有更好的经济效益。

目前,服务团重点围绕棉花品质的快速检测和质量追溯进行科技创新,以此为牵引推动棉花产业从种植端、加工端到产品端的全面数字化体系建设。

张若宇介绍,现在服务团已经在棉田信息感知、棉花采收信息监测、棉花品质快速检测、棉花质量追溯和棉花数字化加工等技术与装备方面取得多项研究成果,并与多家科研院所及企业建立协同工作机制,开展联合攻关和科学普及,促进科研成果转移转化。截至2022年11月15日,服务团棉花质量追溯技术成果,已在新疆407家试点企业应用,累计追溯籽棉110.66万吨,受益棉农1.7万余人,为棉花质量差异化补贴政策顺利实施提供了技术保障。

“如今,服务团已初步形成了一套可学、可用、可复制推广的数字棉花技术服务模式。我相信,这会为兵团棉花产业高质量发展注入源源不断的动力。”张若宇说。

追求棉花全产业链提质发展

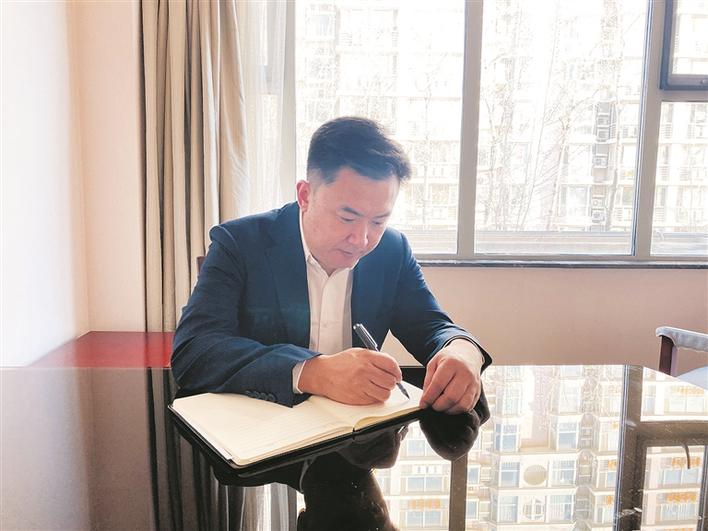

——访兵团棉花协会会长,兵团棉麻有限公司党委书记、董事长赵应龙

兵团日报全媒体记者刘美惠子

赵应龙在办公(资料图片)。赵应龙 提供

中国棉花看新疆,新疆棉花看兵团。兵团作为全国重要的优质商品棉生产基地,以占全国四分之一的种植面积生产了全国三分之一以上的棉花。根据兵团市场监督管理局统计,截至今年2月3日,兵团棉花公检质量与自治区和全国相比,棉颜色级、轧工质量、平均长度、马克隆值、平均长度整齐度、平均断裂比强度6项指标均高于自治区和全国同期水平。在现有基础上,如何进一步提升兵团棉花的质量和产值?

就此问题,近日,记者对兵团棉花协会会长,兵团棉麻有限公司党委书记、董事长赵应龙进行了专访。

兵团棉麻有限公司成立于1991年,是集收购、加工、批发、仓储、物流、行业管理等于一体的国家大型棉花经营流通企业,拥有7个全国棉花交易市场新疆专业仓储监管仓库,运输网络覆盖南北疆,年仓储能力达180万吨、发运能力达200万吨。

作为兵团调控棉花产业发展的重要抓手,多年来,兵团棉麻有限公司以服务“三农”为宗旨,始终奔跑在兵团农业产业化发展的最前沿。目前,该公司已成为国内有影响力的棉花经营企业。

“如今,棉花产业升级已迫在眉睫。新发展阶段,要以‘全产业链’的视角推动棉花产业高质量发展,协同好生产力提升和生产关系优化。”赵应龙说,棉花产业是一条非常长的产业链,其中包括种植、收购、加工、纺织、织布、制衣等等,每一个链条还能延伸出更多的细分产业。

近年来,随着国家棉花流通体制的改革和国内市场化程度的加深,兵团棉花产业的不同问题暴露出来,影响了整个产业的发展。要让棉花产业释放出新的动能,破解“大而不强”“多而不优”“成本过高”“恶性竞争”等问题,需要市场主体和政府相关部门的共同努力。

今年,通过走访会员企业和纺织企业调研,赵应龙认为需重点关注以下3个方面的问题:一是疆内重点棉纺织企业对棉花品种和指标需求变化和问题反馈;二是加工企业的收购加工管理标准水平参差不齐;三是兵团棉花缺乏统一的标准体系和品牌建设。

结合政策实施情况以及现阶段面临的问题,赵应龙提出建议:区域推荐品种要与当地纺织服装产业链深度结合;要继续完善产业支持政策,对规模大、信誉好的涉棉企业予以政策、资金的支持;通过兵团棉花标准和品牌的建设,将优良棉种、种植管理、收购加工、棉花供应链和纺织企业的各家单位能有效串联起来,实现兵团优质棉花的产品价格和品牌价值双重增值。

“把握好延伸和拓展产业链这个关键,棉花产业的附加值会更多地留在兵团。这其中,加快棉花品牌建设,才能促进棉花产业迈向价值链中高端。”赵应龙说,消费者的消费需求持续在升级,这就要求我们既要重视质量建设、提高棉花品质,也要强化品牌意识、发掘品牌价值,相关企业要加大创新力度,为消费者提供更多绿色环保健康的新产品,增强市场竞争力,培育行业增长新动能。

“我相信,兵团棉花的产业前景会越来越好。”对于未来,赵应龙信心满满。“十四五”时期,我们将持续加大与各植棉师轧花厂合作力度,逐步构建“龙头企业+轧花厂+合作社”的为农服务体系,积极做好行业研究和分析,深化产学研合作,抓好创新人才队伍建设,做好兵团优质棉花品种的研究与推荐,不断提升种植户质量意识,协助企业提升和改善加工流程,共建兵团优质棉供应链体系,为兵团全面推进乡村振兴贡献力量。