兵团:这里的旅游掀起“工业风”

兵团立足丰富的工业资源,推进工业与文化旅游融合发展

这里的旅游掀起“工业风”

兵团日报全媒体记者刘美惠子

游客在七师一二六团戈壁母亲文化创意园参观(资料图片)。近年,七师胡杨河市引入文化创意元素开发老厂区,对工业遗址进行开发、保护与利用,过去的废弃厂房成为全新的艺术馆、活动中心。 杨燕霞 摄

在八师石河子市石河子戈壁印象文化和旅游园, 游客穿上绿军装一起扭秧歌,体验军垦生活(资料图片)。2022年,文旅部公布国家工业旅游示范基地名单,石河子戈壁印象文化和旅游园榜上有名。 石河子戈壁印象文化和旅游园 提供

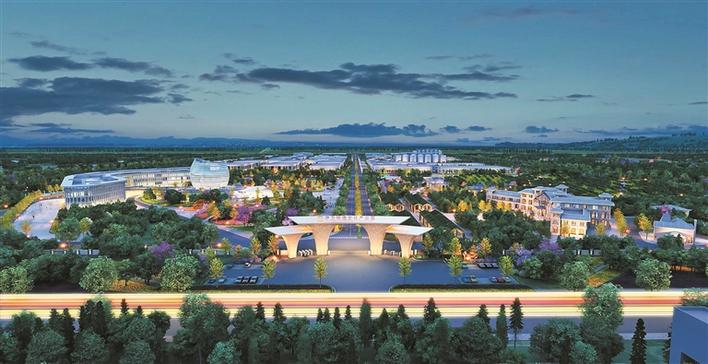

伊力特酒文化产业园全景(资料图片)。该产业园总投资13亿元,占地1600余亩,分为技术研发区、红酒庄园区、白酒生产区及配套产业区,集智能化生产设备酿酒与文化旅游体验于一体。2022年,该产业园入选国家工业旅游示范基地名单。 兵团文化体育广电和旅游局 提供

在城堡内,探秘亚洲最大的环形酒窖之一;在旧厂房改造的文化创意园中,感受20世纪60年代机器轰鸣的燃情岁月;在花园般的牧场里,近距离了解一滴安心好奶的诞生过程……随着气温回升,兵团旅游业热度持续升温,而工业旅游作为一种新型旅游业态,也进入了越来越多人的视野,为兵团消费市场的活跃贡献了新的增长点。

工业旅游是传承工业文化、弘扬工业精神的重要途径,也是推动工业遗产创造性转化和创新性发展的重要载体,更是展现国家工业化成果、宣传民族品牌的重要窗口。党的二十大报告指出,加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承。《兵团“十四五”文化和旅游发展规划》提出要“推进工业与文化旅游融合发展”,鼓励师市利用工业博物馆、工业遗产、观光工厂、用户体验中心、现代工业文化产业园等资源,打造具有鲜明地域特色的工业旅游产品,建设一批工业旅游示范点。

近年来,一批大型工业企业逐渐展现出雄厚实力和较强市场竞争力,筑牢了兵团经济社会高质量发展的根基。而工业旅游作为一种新的旅游模式,也让更多人感受到“兵团制造”背后的精彩。

游客变顾客

无形资产与有形资产相互转化

当工业和旅游这两大经济形态结合到一起,会迸发出怎样的火花?四师可克达拉伊力特酒文化产业园给出了自己的答案。

在新疆,伊力特酒可谓家喻户晓。一瓶好酒,是如何生产出来的?背后蕴含着哪些历史和文化底蕴?近日,记者走进国家工业旅游示范基地——可克达拉伊力特酒文化产业园,沉浸式了解一瓶好酒背后的兵团故事。

“伊力特酒文化产业园总投资13亿元,占地1600余亩,分为技术研发区、红酒庄园区、白酒生产区及配套产业区4个功能区,集智能化生产设备酿酒与文化旅游体验于一体。”新疆伊力特文化旅游有限公司副总经理左志鹏向记者介绍说。

在酿酒、包装车间的参观通道,可以直观地看到白酒生产历经粮食发酵、出缸、蒸馏、包装全过程;在以酒海形状建设的伊力特酒文化馆里,除了一件件实物,还配备有LED巨幕、场景复原、互动双幕、飞行影院、信息瀑布流、互动魔镜墙等诸多科技展示设备,让参观者身临其境。

2022年5月,伊力特酒文化产业园举办首届伊力特酒文化节,单日参观游客近3000人次。去年,伊力特酒文化产业园接待游客2万余人次,实现旅游收入700余万元。

“工业旅游是件双赢的事。工业和文旅产业融合,工业厂房变成旅游景点,有形资产成为旅游名片,顾客变成了游客;当有吸引力的企业文化和产品赢得了大家的青睐,就会有越来越多的人来买你的产品,这时游客又变成了顾客。”左志鹏说,“下一步,我们将进一步完善基础设施,利用不同节日节点,组织形式多样的研学、体验活动,丰富旅游产品供给。”

“哇!原来我们平时使用的薰衣草精油是这样生产出来的。”4月7日,记者来到新疆伊帕尔汗薰衣草文化产业园化妆品标准生产中心,空气中弥漫着浓郁的花香,只见灌装机高速运行,十几名工作人员穿着无菌服,正忙着将薰衣草精油产品装箱。

车间旁的参观通道里,来自伊宁市的游客张萌正带着孩子观光游览,一会儿,她们还要尝试手工调配精油,制作一块自己专属的精油皂。

“今年,我们将以全景式规划、全季节体验、全产业发展为路径,将伊帕尔汗薰衣草文化产业园建成集吃、住、行、游、购、娱、康、养、学、研、产于一体的一二三产高度融合的泛旅游集群,使其成为可克达拉市一张亮丽的城市名片。”新疆伊帕尔汗香料股份有限公司生产总监周波说。

近年来,兵团坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游深度融合,在顶层设计、产品开发、宣传推广、人才支撑等方面强化保障,深度挖掘各师、团场工业旅游资源,以兵团经济技术开发区、特色工业园区和高新技术产业开发区为重点,积极引入研学、科普、观光、休闲等要素,建设一批工业旅游示范基地,培育文旅融合新业态,努力把工业旅游培育成旅游业发展新的增长点。

2022年,文化和旅游部公布了53家国家工业旅游示范基地名单,其中,可克达拉伊力特酒文化产业园、石河子戈壁印象文化和旅游园成功入选。如今,兵团已逐渐成为工业旅游热门目的地之一。

“包袱”变“宝贝”

“沉睡”的厂房重现生机

头戴五星帽,身穿绿军装,背着水壶和书包……4月8日,正值周末,八师石河子市石河子戈壁印象文化和旅游园迎来了一批年轻的大学生游客。在讲解员的带领下,他们沉浸式体验老一辈兵团人“敢把荒漠变绿洲”“戈壁滩上建花园”的激情岁月。

“今天约朋友来逛石河子戈壁印象文化和旅游园,看到了当年著名的八一棉纺织厂保留下来的厂房、机器及珍贵照片资料,这里工业特色浓厚,很有年代感!”石河子大学法学院社会工作专业学生谢丹兴奋地说。

走进石河子戈壁印象文化和旅游园,浓浓的工业风和沧桑的历史感扑面而来。在厂房、食堂的门口,随处可见“1958”这个时间点的大标识牌。这一年是兵团工业元年,诞生了兵团第一批工业企业,这些工业企业大多以“八一”命名,如八一棉纺织厂、八一毛纺织厂、八一制糖厂等,它们纺出了兵团第一缕纱、织出了兵团第一匹布、生产出了兵团第一块方糖……这些“第一”,是兵团工业的支柱和骄傲,承载着兵团人那段燃情岁月的珍贵记忆。

在石河子戈壁印象文化和旅游园“工业记忆”陈列馆内,陈列着不同种类、保存完好的纺织机器。通过它们,不仅能了解到完整的兵团工业发展史,还能看到棉纺织行业生产工艺和演变历程。

据了解,自2021年7月开业后,不仅有许多五湖四海的游客来到石河子戈壁印象文化和旅游园参观,还有不少八一棉纺织厂的老职工故地重游,截至目前,累计接待游客近3万人次。

旧厂房也能变成时尚艺术街区。在七师胡杨河市,一二六团戈壁母亲文化创意园成了当地年轻人争相打卡的热门“潮”地标。

“老厂区是‘宝贝’,不是‘包袱’,承载着几代兵团人的记忆。这里原来是个棉花加工厂,废弃了好些年,时代抛弃了它们,但艺术拯救了它们。”参与文化创意园设计的七师胡杨河市文联主席耿新豫说,为了留存珍贵记忆,七师胡杨河市引入文化创意元素开发老厂区,对工业遗址进行开发、保护与利用,原先的废弃厂房成为全新的艺术馆、活动中心。

刻在废旧钢柱上的“戈壁母亲”形象,用废旧金属制作的现代化雕塑群,在旧厂房内举办的美术展、书法展……园区内,旧厂房、废钢铁经设计加工后焕然一新,使这里成了一个艺术与文化交流互动的空间。

在兵团,成功的工业遗产改造案例还有很多。那些废弃的厂房,留存下来的不仅仅是老工业遗迹,也是城市发展的记忆。而文创产业的集聚、旅游产业的发展,为这些冰冷的钢筋水泥赋予了温情,让它们重现生机。

跳出俗套

“创新+”为工业旅游赋能

天润牛奶被互联网年轻一代喻为“奶届天花板”。一杯优质好牛奶,是如何诞生的呢?

在十二师天润丝路云端牧场,“工业+旅游”有了更多“打开方式”。游客在这里可以观察到乳牛的“生活起居”,亲手投喂犊牛;观看高科技加持下,乳牛自己排队走进挤奶转盘挤奶的场景;还可以体验制作酸奶、试吃乳酪,学习如何选购优质乳制品。

“天润丝路云端牧场内容丰富、游玩形式多样,而且离家也不远,孩子在这里不仅能亲近自然,还能增长见识。”游客李伟东说,这样集观光游览、科普教育、娱乐体验于一体的特色工业旅游打卡地,是假期孩子休闲娱乐的好去处。

如今,拓展新业态、提供新体验,已成为旅游创新发展的要求,工业旅游也不例外。

“工业旅游不是简单的‘工业+旅游’,而是要充分利用已有的生产要素和产业资源,在原有工业产品的基础上,深挖企业文化,开发出体现兵团高端工业科技和创意文化的特色旅游产品。”石河子大学理学院旅游与地理系党总支书记张春香认为,要注重创新方式方法,不能让工业旅游成了变相的广告之旅,让人游得兴致索然。

“首先,要注重游客的参与性、互动性,根据企业本身的特点,因地制宜开发出一些互动性、体验性强的项目,提升游客的参与度。其次,加强对特色工业文化资源的挖掘和创新,推出深层次、复合型的创意体验型旅游产品,增进游客对工业文化的认同,从而避免同质化,提升吸引力。此外,还要做好配套设施建设,改善园区环境、营造文化氛围,为游客做好服务保障工作。”张春香说。

“丰富的工业资源是发展工业旅游的重要基础。随着文化旅游消费的转型升级,更多工业旅游基地将在兵团涌现,成为推动产业融合发展、提升文化品牌形象的重要抓手。”兵团文化体育广电和旅游局旅游处处长刘玉亮说,“我们将进一步完善工业旅游发展体系,丰富工业旅游产品供给,注重工业旅游基地培养,切实做好现有A级旅游景区的提质升级。同时,持续加大宣传力度,鼓励各师市开展各类文旅宣传推广活动,充分利用节庆活动,开发特色精品旅游线路,串联优质旅游资源,将沿线的精品酒庄景区和工业旅游示范基地纳入线路中宣传推介,不断增强兵团工业旅游品牌影响力。”