兵团:以旅为媒 以旅促融

以旅为媒 以旅促融

编者按:

兵团文旅资源丰富,是全国旅游热门目的地之一。近年来,兵团大力发展旅游业,夯实旅游发展基础,创新旅游发展业态,有力带动了职工群众增收致富,有效促进了各民族交往交流交融,出现了一批具有示范引领作用的典型案例。日前,文化和旅游部公布了旅游促进各民族交往交流交融新疆十大案例,兵团有3个案例入选。如何以旅为媒,为游客提供有品质、有特色的审美体验?如何以旅促融,丰富业态,促进旅游业高质量发展?今日,为您介绍兵团3家入选单位的经验做法,敬请关注。

三五九旅屯垦纪念馆:感受历史脉动 厚植家国情怀

兵团日报全媒体记者赵珺

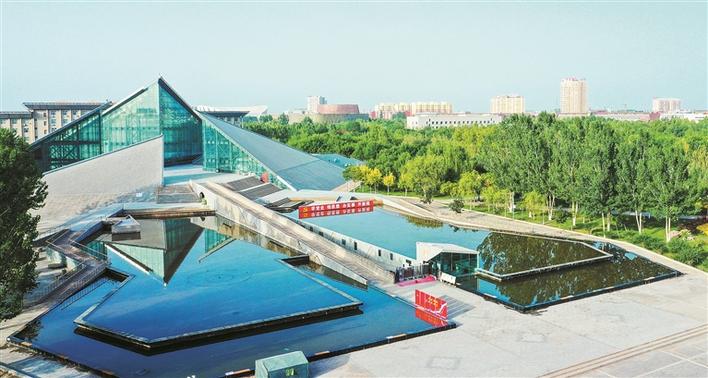

航拍三五九旅屯垦纪念馆(摄于5月27日)。兵团日报全媒体记者陈洋 摄

在一师阿拉尔市的阿拉尔大道上向南行走,会看到一座造型独特的建筑。它的外形像倒放的犁铧,组合在一起又构成一幅种子发芽、破土而出的画面,这里便是三五九旅屯垦纪念馆。

纪念馆内,爬犁、抬把子、坎土曼等一件件带着锈迹的垦荒工具,默默诉说着昔日军垦儿女战天斗地、誓将戈壁换新颜的奋斗历程;反映地窝子、干打垒、窑洞房等内容的一张张黑白照片,静静展示着军垦战士艰苦创业、无私奉献、开发建设边疆的风雨历程。

“看,这是我们几十年前用过的坎土曼;看,这是我们曾经住过的地窝子……”不久前,前来参观的退休职工、老党员王建军给大家讲起兵团故事,激动不已。他说,纪念馆承载了一代人的记忆,让他仿佛回到那段激情燃烧的岁月。

三五九旅屯垦纪念馆占地面积3.5万平方米,陈列面积7000平方米,馆藏文物12000余件,展出文物1576件(套),围绕“传承历史、弘扬精神、展示成就”三大主题,设置九大展厅,讲述了三五九旅这支红色部队的光辉历程,新疆多民族共居、多文化共融、多宗教和谐的历史史实。

“一条跨越时空的历史隧道”“一支功勋卓著的英雄部队”“一群隐蔽战线的电波猎人”“一根垦荒战士的生命之绳”“一幅建城戍边的壮丽画卷”……该纪念馆以“十个一”铺开篇章,展现三五九旅部队发展历程,三五九旅革命前辈就地转业,在祖国边陲屯垦戍边的光辉历史,同时展示阿拉尔市现代化建设成就。

自2009年9月开馆以来,该馆累计接待游客435万余人次。三五九旅屯垦纪念馆持续打造兵团红色旅游精品项目,吸引更多游客前来,聆听兵团故事、感悟兵团精神。

“叔叔、阿姨,大家好!欢迎来到三五九旅屯垦纪念馆参观,我是阿拉尔市第一中学六年级(4)班的讲解员阿依孜巴·阿布力孜,接下来,由我来为叔叔阿姨讲解……”节假日里,阿依孜巴·阿布力孜经常在三五九旅屯垦纪念馆做讲解员,通过她绘声绘色地讲述,一件件文物背后生动有趣的历史故事被更多人知晓。

近年来,三五九旅屯垦纪念馆相继组建了“军垦小兵”小小志愿者团队、青年志愿服务队和红色志愿者银发宣讲队,让更多群众参与到博物馆的发展建设中。其中,“军垦小兵”小小志愿者团队有20人,最小的6岁,阿依孜巴·阿布力孜、刘梓萱、卓新雨、金语轩入选“红色基因代代传”百馆百讲少年儿童讲述党史故事名单;红色志愿者银发宣讲队现有14人,平均年龄65岁,入选2022年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队名单。

近年来,三五九旅屯垦纪念馆通过走访革命前辈、烈士遗属、专家学者等,积极抢救、征集文物史料,深入挖掘线索,广泛收集文物,丰富展览资源。未来,三五九旅屯垦纪念馆将进一步完善功能设施、声光电等电子设备,丰富展陈形式和内容,为观众提供更加丰富的观展体验。

“我们要不断挖掘历史文化内涵,促进各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识。”三五九旅屯垦纪念馆研究室负责人田慧雯说。

新疆兵团军垦博物馆:追寻红色记忆 重温燃情岁月

兵团日报全媒体记者赵珺

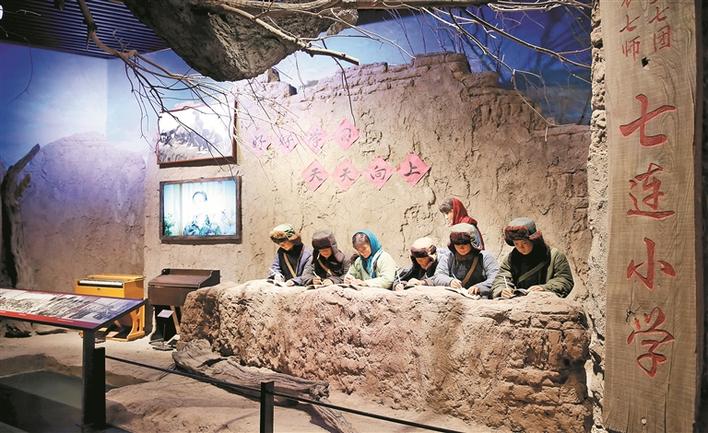

新疆兵团军垦博物馆内展示的连队小学复原场景(资料图片)。蔡晓川 摄

走进位于八师石河子市的新疆兵团军垦博物馆,一件件蕴含红色基因的文物,一处处由雕塑、微缩场景等表现手法还原的历史场景,让许多前来参观的游客仿佛回到那段白手起家、自力更生、艰苦创业的火热年代。观众怀着崇敬之情,凝神参观、专注听讲,接受兵团精神洗礼,汲取奋斗力量。

在博物馆二楼,一把老旧的坎土曼静静地躺在展示柜里,看似平平无奇,却承载了兵团垦荒初期的珍贵记忆。当时,劳动工具严重不足,军垦战士们看到维吾尔族乡亲们手中的坎土曼,便学着用炮弹壳和废铁打制坎土曼。

“坎土曼是当时开荒造田的好帮手,用它开荒一人一天能达到3亩多。军垦战士就是用它在荒漠上开发出一片片绿洲,建起了一座座城市。”新疆兵团军垦博物馆讲解员顾晨叶说。

从用炮弹壳制成的大号坎土曼,到覆盖着几百处补丁的百衲衣,再到磨得锈迹斑斑的缝纫机,新疆兵团军垦博物馆里陈列着数千件带有浓厚兵团色彩的特殊文物,每件物品背后都有感人的故事,记载着一代代兵团人“戈壁建新城、沙漠变绿洲”的艰辛历程和辉煌成就,是兵团精神的见证地。目前,新疆兵团军垦博物馆馆藏各类文物2万余件套。

“旅游是满足人民对美好生活的向往和促进各民族交往交流交融的重要载体,在增强各族群众的精神力量、铸牢中华民族共同体意识等方面发挥着重要作用。”新疆兵团军垦博物馆业务科科长张红彦说,“我们通过1500余幅图片、1500多件套文物实物、多媒体显示屏、触摸互动屏等,深入阐释‘热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取’的兵团精神,向游客展现几代兵团人扎根新疆屯垦戍边、推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防的重要贡献。”

新疆兵团军垦博物馆持续加强文物发掘研究保护工作,精心选择了20多件革命文物,整理出文物背后的故事,并进行提炼加工,作为宣传兵团精神、宣传各民族交往交流交融的活教材,引导各族干部职工群众像石榴籽一样紧紧抱在一起。其中《坎土曼》《十八团大渠》《一件军大衣》《马背上的白衣天使梅莲》《好医生姜万富》《民族团结模范尤良英》等故事深受各族群众喜爱。

近年来,新疆兵团军垦博物馆依托丰富的红色文物,在展陈展示内容突出新发现、新研究、新成果,充分发挥博物馆在文化传播、文明传承、文明交流等方面的独特优势,在全社会广泛弘扬民族团结进步理念,让各族群众“知来处,明去处”,增进“五个认同”,自觉做维护民族团结、推动兵地融合的践行者。

“历史文物是证明中华民族共同体的重要符号资源,让文物说话,铸牢中华民族共同体意识,就是要深入挖掘革命文物蕴含的思想价值和精神内容,通过通俗易懂、喜闻乐见的方式让群众了解历史,聆听兵团各族职工群众团结一心、守望相助的故事。”新疆兵团军垦博物馆馆长甘霖说。

十四师四十七团:传承老兵精神 赓续前行力量

兵团日报全媒体记者赵珺

四十七团老兵精神展示馆里,讲解员为游客讲述沙海老兵的故事(资料图片)。张雅芝 摄

初冬的午后,阳光透过云层倾泻而下,十四师四十七团被笼罩上一层金色的奇妙光影,平添了一抹温柔与诗意。在四十七团文化广场上,鲜艳的五星红旗迎风飘扬,中国人民解放军进军和田纪念碑巍然矗立。

“我是听着沙海老兵的故事长大的,作为沙海老兵的后代,我有责任讲好他们的故事,让老兵精神一代代传承下去。”四十七团老兵精神展示馆讲解员夏天对记者说。

夏天的外公是沙海老兵王有义。当年,在王友义的要求下,夏天的母亲王宗敏放弃在外地工作的机会,留在团场学校,把青春奉献给了三尺讲台。2018年,在王宗敏的劝说下,夏天回到四十七团,成为老兵精神展示馆的一名讲解员。

沙海老兵的故事,四十七团的干部职工早已熟记于心——1949年,沙海老兵们徒步穿越“死亡之海”塔克拉玛干沙漠。而后,他们又听从组织安排,就地转业,拿起坎土曼,建设四十七团,从此在这里扎下了根。他们的故事感动了无数人,在岁月的长河中绵延。他们成为“老兵精神”的代表,引领带动着子孙后代及无数后来者扎根边疆、建设边疆。

时至今日,在一代代四十七团人的接续奋斗下,这里早已从最初的大漠荒滩变成树林成荫、良田万顷的宜居小镇。

夏天告诉记者,老兵们在推动兵地融合发展、促进民族团结进步等方面树立了典范。她在讲解中也会加入一些老兵维护民族团结的故事,让交流交往的内容更加充实。“我会一直讲下去,把沙海老兵的故事讲给更多人听,带动越来越多的年轻人传承弘扬老兵精神,爱上兵团这片热土。”夏天说。

近年来,四十七团深挖红色文化资源,将屯垦戍边历史、老兵故事等元素融入城镇建设,全力打造红色旅游基地,系统整合一馆(老兵精神展示馆)、一碑(中国人民解放军进军和田纪念碑)、一园(沙海老兵纪念园)、一树(将军树)、一站(老兵驿站)、一村(老兵村)、一市(老兵镇夜市),一书(《永不换防》)等红色资源,打造沙海老兵红色旅游区,推出民族团结进步主题精品旅游线路产品,讲述沙海老兵扎根边疆、各民族交往交流交融的故事,让红色基因融入团场民族团结进步事业的血脉中。

如今,四十七团沙海老兵红色旅游区是国家4A级旅游景区,越来越多的游客在老兵精神展示馆里接受老兵精神的洗礼,接受爱国主义教育。这里也成为各民族青年开展爱国主义教育的热门地。

“近年来,四十七团聚焦文旅产业发展,注册成立四十七团老兵镇老兵精神研究会,着力对老兵精神的内涵、沙海老兵对社会的效益贡献进行分析、梳理和归纳,同时对老兵精神的传承、弘扬和实现新时期的效益最大化作深入挖掘。”十四师昆玉市文化体育广电和旅游局局长田甜说,依托老兵精神讲堂,十四师深入挖掘、整理、开发团场辖区内各民族交往交流交融的历史事实、活态遗产、体验项目等,推动传统民族文化创造性转化和创新性发展。