兵团:凡人微光,也能处处闪烁

兵团:凡人微光,也能处处闪烁

编者按

中华民族有着助人为乐的优秀文化传统,“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神温暖着、激励着每个人。

近年来,兵团青年志愿服务组织建设持续加强,青年志愿者队伍不断壮大,志愿服务事业得到蓬勃发展。兵团充分发挥志愿服务在基层治理中的作用,多措并举、稳妥施策,构建常态化、制度化、规范化的志愿服务工作体系,让志愿服务在基层治理中绽放光芒。

“银发生辉”演绎最美“夕阳红”

兵团日报常驻记者李惠、通讯员顾亚君

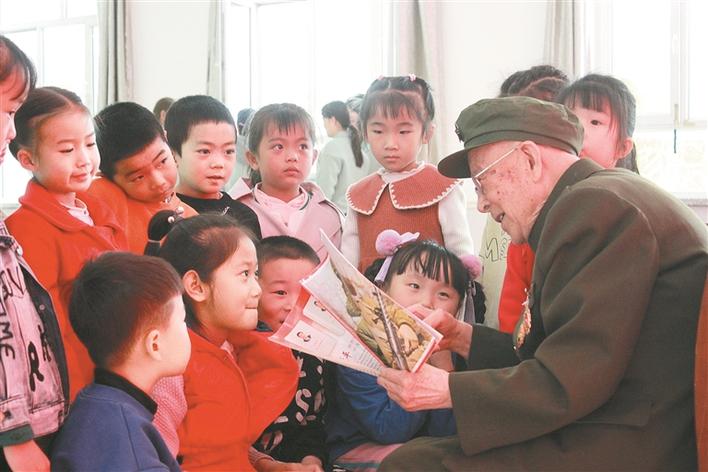

在四师六十六团育才路社区,六十六团“老党员银发工作室”队员闫欣秋(右一)给幼儿们讲述雷锋故事(摄于6月1日)。 兵团日报常驻记者李惠、通讯员顾亚君 摄

“今年是中国共产党成立102周年,我们要铭记历史,感党恩。”

“无数革命先辈抛头颅、洒热血,才换来了今天的幸福生活。”

……

连日来,四师六十六团“老党员银发工作室”队员深入察布查尔锡伯自治县、伊宁县等乡村开展兵团精神、红色故事等宣讲活动,上千名职工群众参与了宣讲活动。该工作室是四师可克达拉市“银发生辉”志愿服务队项目建设成果之一。

据了解,六十六团“老党员银发工作室” 的32名队员充分发挥“五老”传帮带的作用,为职工群众义务宣讲,对未成年人开展课外辅导,协助团场疏导交通,整治环境卫生等,社会反响较好。2021年,该工作室被中宣部命名为“学雷锋示范点”,先后被兵团和四师可克达拉市授予“老党员银发工作室”“正能量示范点”。

为积极引导四师可克达拉市离退休干部发挥正能量,四师可克达拉市党委组织部(老干部局)创新工作思路,整合银发资源,成立“银发生辉”志愿服务队,在四师可克达拉市范围内组建服务队27支,核心志愿者189名,助力了四师可克达拉市志愿服务事业蓬勃发展。

随着志愿服务的深入开展,职工群众的幸福感愈发浓郁。对此,七十一团职工群众深有感受。该团退休职工张克荣告诉记者,志愿服务队时而出现在学校讲台上、时而出现在街头巷尾的宣讲现场、时而出现在困难职工家里……他们全力为职工群众志愿服务,送去党的理论和生活物资等,深受职工群众喜爱。

据统计,近三年,七十一团志愿服务队累计开展和参与各类活动近百场次,为群众解难事千余件。

为强化27支志愿服务队建设,该师市党委组织部(老干部局)选优配强志愿服务队队长,在加强“银发生辉”志愿服务队培训与管理的同时,开展以“银发生辉”为主题的志愿系列活动,做到“月有主题,周有活动”,提升了“银发生辉”志愿服务的品牌影响力。

四师可克达拉市“银发生辉”志愿服务队项目建设全面启动以来,在可克达拉市总能看到“银发”志愿者们的身影:在校园,宣讲党的二十大精神,激励下一代奋进向上;在社区,助力文明创建,美化了人居环境;在连队,结对新职工,发挥传帮带作用……这些志愿者中年龄最大的90多岁,最小的也有50多岁,他们一心一意做好志愿服务,演绎着最美的“夕阳红”。今年1月至今,四师可克达拉市“银发生辉”志愿服务队累计开展各类志愿服务活动百余场次。

“银发生辉”映初心,奉献余热展风采。对于四师可克达拉市“银发生辉”志愿服务队开展成果,四师可克达拉市“银发生辉”志愿服务队副队长徐凤珍归纳了三点:一是类别最广,涉及各行各业,是志愿服务涉及类别最多的服务队;二是分布最广,189名核心队员分布在四师可克达拉市机关、事业单位、18个团场和各涉老团体中;三是服务最广,服务对象涉及老中青小各个层面,实现了四师可克达拉市辖区“银发”志愿服务全覆盖。

把服务做到居民的心坎上

兵团日报全媒体记者常丫丫

张海梅(左)看望西城社区万和佳苑小区生活不便的老人(摄于9月4日)。侯来福 摄

“阿姨,我来看您了!”9月2日,张海梅来到三师图木舒克市前海街道西城社区万和佳苑小区居民翟汉翠家中,放下鸡蛋和药品与翟汉翠攀谈起来。

张海梅今年32岁,是西城社区志愿者。去年,她通过入户走访认识了65高龄的翟汉翠,了解了翟汉翠平时在家既要照顾因患上脑梗卧床的老伴,又要帮助工作繁忙的儿子照看一双儿女,抽不开身外出买物资,张海梅一来二去便与她熟络起来。自此,张海梅的心头多了一份牵挂。

“海梅在我心中就是我的女儿,她经常来我家,有啥事我只要给她一讲,马上就帮我解决。”翟汉翠说。

张海梅从事社区志愿者工作已经有4年的时间了,她认真负责的工作态度和开朗热情的性格赢得了居民的认可和信赖。很多老人都感叹:“海梅胜过亲女儿。”

社区工作千头万绪,除了在闲余时间照顾生活不便的老人外,张海梅还要处理一堆繁杂的事情。但是她从来不抱怨,她把居民群众的“鸡毛蒜皮”当“头等大事”,热爱社区工作并从中获取乐趣。

前海街道西城社区居民人数众多,部分居民习惯将厨余垃圾、固体废弃物垃圾甚至有害垃圾混合放置。面对垃圾治理的难题,张海梅大胆创新,提出“发动一个孩子,带动一个家庭,影响整个社会”的方法,通过带领小朋友一起捡拾社区垃圾,推动建设绿色文明社区。方法一经提出,就得到了居民的一致响应,西城社区的垃圾问题也得到了有效改善。

“我们都觉得这个方法特别好,大家都出一份力,小区的环境也整洁了不少,而且不管是孩子还是大人,都更加爱护社区环境了。”家住西城社区的王女士说。

“听民声、解民忧、办实事”是张海梅的工作态度,她走访完居民家,又要赶回办公室继续处理手上没有忙完的日常工作,一遍遍核实人员统计数据,对摸排信息情况进行梳理汇总、上报。同时,抽出时间热情接待来社区寻求帮助的居民,和他们耐心沟通,帮助居民解决急难愁盼问题。

张海梅常讲:“想要做好社区工作就要走进居民家里,了解居民的实际困难,这样才能把服务做到居民心坎上。这是我的义务,也是我心中满足感、幸福感的来源。”

在常年的入户走访中,张海梅和社区居民建立了“不是亲人胜似亲人”的关系。居民凡是遇到不懂的问题,比如家里水电不通、电路损坏,房屋漏水、暖气漏水等,张海梅都会第一时间帮他们解决,渐渐地,居民都亲切地喊她“海梅”,她也成了大家最信任的人。

穿着志愿者的红色衣服,奔跑在西城社区的每个角落,张海梅又一次出发了。

在成长中找寻人生价值

苟慧敏

姜珊在认真工作(摄于8月25日)。雷蕾 摄

“我并不是一个循规蹈矩的人,所以我想到不同的地方去看看。”作为西部计划志愿者的姜珊这样评价自己。

2022年初夏,毕业于湖北警官学院的姜珊,毅然选择参加大学生志愿服务西部计划。这个大胆的选择,为姜珊的青春写下了最美注脚。

在面试中,面试官询问过姜珊是否能够适应新疆的环境,姜珊的答案是:“这对我来说只是外部的环境挑战而已,我了解自己想要什么,在面试前早已想清楚可能会遇到的难题……”

第一次有了新的身份、第一次踏入新疆、第一次走入社会、第一次离家几千公里……姜珊许许多多的第一次都源于那一句“到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去”的号召,源于“用一年不长的时间做一件终生难忘的事”的深情感召。

来到服务单位五师双河市公安局后,姜珊深深地意识到,要树立终身学习的理念,意味着要始终保持学习的热情,要不断充实自己的知识和技能,并且要高标准严格要求自己,树立正确的世界观、人生观、价值观。

就这样,本着终身学习的理念,笃实好学的姜珊,在最短的时间里熟悉了办公室的基本业务工作。时间久了,姜珊干起工作来,也变得比之前更加严谨、细致。这一年,她熟悉了办公室的基本职能、公文的处理程序等工作,从懵懵懂懂到游刃有余,工作能力得到了很大提升。

说起志愿者这个身份,大多数人想到的可能是奉献这个词,姜珊却说:“我们能给予这片土地的,远不如我们在这里学到的多,所以我认为,这一年我不是在奉献,而是在成长。”

基层工作有些繁杂、辛苦,对姜珊来说却收获颇多,因为这里让她真正了解了大学生志愿服务西部计划的意义。“志愿者的生活是忙碌而充实的,志愿者的岗位是平凡也是光荣的。把期待放小,把自己放小,怀抱善良的意志,走积德行善的道路,做小事,多做事,这是我对志愿精神的理解。”这是姜珊在2022—2023年度大学生志愿服务西部计划者总结交流座谈会上的发言。

一年的时间过得很快,转眼,就到了分别之际。有人选择继续读书,有人选择就业工作。而姜珊在一年服务期满以后,仍然觉得“不过瘾”,她选择在五师双河市再留一年,继续在这里服务基层,做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的好青年,在西部计划志愿服务工作中发光发热。