走出兵团看发展丨沪探自贸试验区

沪探自贸试验区

——上海市高质量建设自由贸易试验区启示录

兵团日报全媒体记者马军权、赵珺、邵明辉

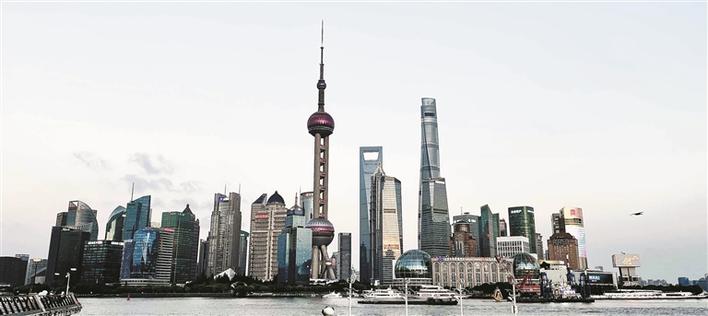

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴片区(摄于11月27日)。兵团日报全媒体记者 邵明辉 摄

上海自贸试验区行政服务中心(浦东新区行政服务中心)大厅(摄于11月23日)。该中心采取一窗受理、分类审批、一口发证、一业一证、证照分离等举措,力促政务服务提质增效,各办事窗口虽然忙碌,却少有排长队的场景。 兵团日报全媒体记者 邵明辉 摄

黄浦雄浑,滚滚入海,不舍昼夜地映照着江岸上的沧海桑田。

把时钟拨回2013年9月29日。蒙蒙细雨中,人们在上海市浦东新区外高桥基隆路9号门前,举行了一场简短的揭牌仪式,中国第一个自由贸易试验区——中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸试验区”)自此诞生。

立潮头,向世界。上海自贸试验区的故事,已在东海之滨的这片热土上书写了整整10年。

10年来,上海自贸试验区坚持大胆试、大胆闯、自主改,改革开放的区域广度和内容深度持续升级,不断向“深水区”迈进。10年来,一揽子开创性政策相继推出,一系列突破性实践深入开展,一大批标志性成果持续涌现,在制造业、金融业等数十个开放领域诞生了很多“全国第一”,打造了以开放促改革、以改革促发展的生动样板,上海自贸试验区成为新时代改革开放新高地。

上海自贸试验区是如何发挥全面深化改革的试验田、制度型开放的先行者、深度融入经济全球化重要载体作用的?有哪些经验值得学习借鉴?对兵团参与新疆自贸试验区建设有哪些启示?日前,本报全媒体记者来到上海自贸试验区各片区实地采访调研,探寻上海市高质量建设自贸试验区的“秘笈”。

启示一:对标国际高标准经贸规则,推进高水平制度型开放,持续释放发展动能

提到上海自贸试验区,最早、最具有冲击力的政策可能就是“负面清单”。2013年9月30日,《中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2013年)》发布,标志着我国外商投资逐案审批时代的终结,开始对清单外的外商投资实行备案管理。

“作为上海自贸试验区挂牌后的‘001’号外商认证机构,我们是制度创新的直接受益者。”11月27日,美安康质量检测技术(上海)有限公司(以下简称“美安康公司”)执行总裁斯榕告诉记者。

2013年,在美国工作多年的斯榕打算回到国内办一家外资认证机构,但起初的洽谈并不顺利。按照当时的政策,外商独资认证机构是无法直接注册的。

2014年7月,上海自贸试验区推出第二批扩大开放31条措施,其中就包括放开设立外资认证机构的准入标准。这一新政策的出台,促成了斯榕和团队回国创业。2015年7月,只用了短短半个月,美安康公司就成功落户上海自贸试验区金桥片区。

“负面清单的推出,简化了自贸试验区内外商投资落户的程序,提升了效率,提振了外商投资中国的信心。”斯榕说,公司开业后,业务获得长足发展,依托国际先进的食品安全理念、科学的产品创新研发技术、专业的检测技术以及权威认证,为中国的食品、农产品企业提供一站式服务,帮助中国企业走向国际大市场。

记者了解到,上海自贸试验区推出中国第一张自由贸易试验区外资负面清单以来,共经过7次修订。如今,上海自贸试验区外商投资准入特别管理措施条目由最初的190条缩减至27条。

创设国际贸易“单一窗口”平台,是上海自贸试验区推进贸易便利化的一项重大创新。过去,在贸易通关流程中,企业需要向不同部门申报信息、提交材料。而现在,通过“单一窗口”便可一次提交办理。

看似简单的变化,背后却有着深层次的意义。经济改革、市场改革,其中一个核心问题是处理好政府和市场的关系,随着更高水平社会主义市场经济的发展,政府职能应如何转变和适应?

上海亿通国际股份有限公司承担国际贸易“单一窗口”平台的建设与运营工作。该公司企划部负责人潘小东全程参与了“单一窗口”平台的建设。他说:“此前,一艘船办理靠港手续,企业要录入1000多项数据,平台将海关、检疫、海事、边检的信息打通后,数据减少为300多项。原来要花两天时间,现在只要两个小时。货物通关时间从24小时缩短到最快半小时。”

上海亿通国际股份有限公司副总经理杨勇介绍,目前,上海国际贸易“单一窗口”平台已从最初的6个板块,升级到包含“通关+物流”“监管+服务”等功能在内的16个板块,共有66项特色功能,服务贸易企业超过60万家。

上海自贸试验区把制度创新作为核心任务。从投资贸易领域的外商投资负面清单、国际贸易“单一窗口”平台,到金融领域的自由贸易账户,再到政府职能转变领域的商事登记制度改革……《中国(上海)自由贸易试验区建设10周年白皮书》显示,在国家层面复制推广的302项自贸试验区制度创新成果中,145项源自于上海自贸试验区首创或同步先行先试。

这些突破性的创新成果,在企业眼中不啻为一场场“及时雨”。在沃尔沃建筑设备(中国)有限公司亚洲区总裁郭腾泽看来,上海自贸试验区是块“福地”。他说:“我们公司落户上海浦东新区已有21年,享受到了自贸试验区制度创新的红利。3年前,集团决定将亚洲总部落户上海自贸试验区。”

从企业痛点、行业堵点、监管难点出发,推动制度创新与优势特色产业紧密结合,上海自贸试验区正打造电子信息、生物医药等世界级产业集群,带动全国自贸试验区的“雁阵”实现“天高任鸟飞”。

上海自贸试验区制度创新持续激发市场创新活力和经济发展动力,为高水平对外开放提供新动能,为中国式现代化建设注入新活力,同时也为新成立不久的新疆自贸试验区建设提供了生动样板。

新疆自贸试验区承担着国家赋予的129项改革试点任务,聚力推进制度创新,重任在肩、责无旁贷。就兵团而言,首先,要加强统筹谋划,把制度型开放作为自贸试验区建设的主基调,坚持中央顶层设计与基层创新实践相结合,以开放倒逼改革,以改革释放发展红利,为高水平改革开放“破题”“探路”。其次,要坚持问题导向、需求导向、目标导向,围绕投资贸易自由化便利化等领域,结合兵团实际,开展政策研究和制度创新,推动差异化探索。第三,要聚焦重点领域和关键环节先行先试,形成具有兵团特色的可复制可推广的制度创新成果,助力新疆自贸试验区高质量发展。

启示二:坚持要素市场化改革方向,增强全球资源要素配置能力,服务构建新发展格局

走进位于上海自贸试验区外高桥港综合保税区的世天威物流有限公司仓库,只见叉车铲起铜板,平稳地移放至仓库外的空地上。“这‘一铲一放’,意义非同一般。”世天威物流有限公司副总经理徐赟说,“我们所在的仓库是国际铜市场的一个交易库,从库内挪到库外,铜板就从期货‘变’成现货,国内买家可直接在这里把铜板运走。”

徐赟介绍,以前买家要从这里拉货可没有这么简单。国际期货交易,要将货物运到韩国釜山等地的交割仓;国内市场交易,则要运到非保税类仓库。

2014年11月,上海自贸试验区保税区片区率先启动货物状态分类监管试点。非保税货物也可以进入自贸区海关特殊监管区域储存,与保税货物一道集拼、分拨、管理和配送。

“通过这项改革,全球大宗商品交易都可以在上海自贸试验区进行,在配置全球资源方面向前迈了一大步。”上海自贸试验区保税区管理局工作人员谢洋洋告诉记者。

金融是自由贸易试验区建设的一个重要领域。在上海自贸试验区,金融开放创新举措持续推出,一大批首创性金融制度先行先试。

在建设过程中,上海自贸试验区开拓资金跨境通道,创设本外币一体化运作的自由贸易账户体系,率先开展跨境贸易投资高水平开放等试点。截至今年10月,上海自贸试验区累计开设14.7万个自由贸易账户,办理跨境结算折合人民币142万亿元,企业通过自由贸易账户获得本外币融资总额折合人民币2.8万亿元。

谈起金融领域的开放,摩根大通证券(中国)有限公司首席执行官陆芳介绍:“外商在中国金融领域投资,过去是有股比限制的,上海自贸试验区走在了金融开放的前沿。”

受益于上海自贸试验区的金融开放举措,国际资产管理机构巨头施罗德投资集团再度加码布局中国。今年,外商独资的施罗德基金管理(中国)有限公司获得中国证监会核准设立。

该公司总经理张兰表示:“我们坚定看好中国市场,把各种优势资源持续带到上海,探索资产管理公司在华发展新模式。”

记者了解到,2020年以来,全球排名前十位的资产管理公司已有9家落户上海浦东新区。目前,上海已经成为我国外资金融机构最集中的区域,外资金融机构的“扎堆”,与上海自贸试验区优质的营商环境密不可分。

2019年,上海自贸试验区临港新片区设立后,进一步推出优质企业跨境人民币结算便利化、境内贸易融资资产跨境转让等试点业务。2022年,又启动国内首批跨境贸易投资高水平开放试点业务,试点业务金额累计超过400亿美元。

为促进数据要素流通,上海自贸试验区设立上海数据交易所,率先探索数据要素场内交易,累计挂牌数据产品近1500个;高标准建设“国际数据港”,启动运营国家(上海)新型互联网交换中心,开展数据跨境流通创新试点工作。

上海自贸试验区还实行更加开放便利的人才政策,建立外籍高层次人才永居推荐“直通车”制度,开设外国人来华工作居留审批“单一窗口”,发布境外职业资格证书认可清单和紧缺清单。

截至今年6月底,上海自贸试验区累计核发外国人工作许可证5.8万余份。目前,上海浦东新区重点产业国际化人才占比超过4%。

学习借鉴上海自贸试验区在发展实践中,不断增强全球资源要素配置能力的做法经验,兵团在参与新疆自贸试验区建设过程中,要着重做好三方面工作。一是把握好丝绸之路经济带核心区建设机遇,充分利用国内国际两个市场两种资源,积极融入国内国际双循环,更好服务构建新发展格局。二是发挥好向西开放“桥头堡”优势,推动商品、技术、资金等要素跨境自由便捷流动,促进国内国际市场相通、产业相融、创新相促、规则相联,增强国内大循环内生动力,提升国际循环质量和水平。三是加快建设面向全球的重要平台,着力打造企业走出去发展壮大的重要跳板,为扩大高水平开放“破题”,为推动高质量发展赋能。

启示三:加强政府自身改革,提升治理现代化水平,持续优化营商环境,为高质量发展添动力增活力

10年来,上海市把扩大开放同体制改革相结合,系统推进政府职能转变、管理模式创新、运行机制优化、服务方式转变,不断提升治理现代化水平,以高水平开放促改革、促发展,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。

上海市浦东新区行政服务中心办事大厅见证了上海自贸试验区无数个以开放促改革的故事。“同样是这个大厅,办事方式几经革新,企业感受大不相同。”浦东新区行政服务中心副主任黄海霞告诉记者。

2017年11月,浦东新区在上海率先试点“单窗通办”,建立“一窗受理、分类审批、一口发证”的综合服务模式,企业办事,再不用跑多个柜台,只需找一个窗口。

11月23日下午,高学鑫到浦东新区行政服务中心办理公司注册地址变更业务。他对记者说:“在这里一分钟之内就能叫到号,工作人员服务态度很好,业务办理也很高效。”

上海自贸试验区不断放宽市场准入要求,率先实施注册资本认缴制、经营主体登记确认制、市场准营承诺即入制,创新简易注销等经营主体退出机制,持续降低市场主体制度性交易成本。

目前,上海自贸试验区已在31个行业发放行业综合许可证5000多张,平均审批时限压减近90%,申请材料压减近70%,填表要素压减超过60%,大大增强了企业创新创业活力。

针对产业发展需求,上海自贸试验区不断加大制度供给,改变监管方式。在华领医药技术(上海)有限公司,记者了解到,2022年9月,该公司生产的治疗糖尿病的新药——多格列艾汀片获国家药监局批准上市,成为在上海诞生的“全球首创”新药。

华领医药技术(上海)有限公司产业政策和法规副总裁朱燕敏告诉记者,此前,根据我国《药品管理法》,药品生产企业需要取得药品批准文号、经药品生产质量管理规范认证后,才能生产药品。2015年,华领医药技术(上海)有限公司等企业向上海市领导和药监部门反映了这个问题,第二年,上海在全国率先启动药品上市许可持有人制度改革。

“作为首批试点单位之一,像我们这样的研发型生物医药企业,可以委托药厂生产自己研发的新药,不仅节省了自建厂房的成本,加速了产业化进程,也为集中精力研发更多新药创造了条件。”朱燕敏说。

上海自贸试验区是上海推动政府职能转变和营商环境优化的“前沿阵地”。10年来,上海先后向浦东新区政府下放100多项市级行政审批事项。

法治是最好的营商环境。截至今年9月底,上海市人大常委会出台18部浦东新区法规和2部地方性法规浦东专章,浦东新区人大常委会和政府出台19部管理措施,上海自贸试验区建设的法治保障体系不断完善。

聚焦构建事中事后监管体系,上海市创建“双告知、双反馈、双跟踪”许可办理机制和“双随机、双评估、双公示”监管协同机制,推动政府监管方式向信用、风险、分类、动态“四个监管”转变。

同时,上海市打造以“互联网+”为重点的政务服务体系,实施企业市场准入事项“全网通办”、政务信息“全域共享”,全面推行“一网通办”,300余项涉企审批事项实现100%全程网办。

这些“天时”“地利”“人和”,推动更多企业在上海自贸试验区落地生根、开花结果。

在《中国(上海)自由贸易试验区建设10周年白皮书》中,第三方机构所做的企业调查问卷结果显示,八成以上企业认为上海自贸试验区建设显著改善或较大程度改善了营商环境;八成以上企业认为上海自贸试验区各种政策措施信息的可获得性较强,法律及政策透明度不断提高;大部分企业认为上海自贸试验区各项改革创新措施之间的相互协调性较强。

十载春华秋实。截至2022年底,上海自贸试验区新注册企业超8.4万家,新设外资项目超1.4万个,累计实到外资586亿美元。

上海自贸试验区持续优化营商环境的做法经验,为兵团参与新疆自贸试验区建设带来诸多启示。第一,进一步解放思想,持续深化“放管服”改革,推动政府职能深刻转变,优化运行机制,转变服务方式,不断提升政务服务效能。第二,增强法治意识,坚持问需于企、问计于企,结合企业需求,持续深化改革,优化法律服务,努力用有力度、有温度的法治供给,维护企业合法权益、助力企业更好发展,以法治引领和护航自贸试验区高质量发展。

启示四:坚持各片区错位发展、协同发展,奏响高质量发展精彩乐章

2015年4月,上海自贸试验区完成第一次扩区,面积从28.78平方公里扩大至120.72平方公里,从综合保税区延展到陆家嘴片区(含世博片区)、金桥片区和张江高科技片区。

上海自贸试验区世博片区立足自身实际,明确总部商务、新兴金融、文化会展、旅游休闲、生态宜居五大功能定位,着力打造世界级中央公共活动区、秀外慧中的世界会客厅,努力在“后世博”时代书写转型发展的新篇章。

今年前三季度,浦东新区累计受理营业性演出活动许可申请350余件,同比增长300%。其中,很多重量级演唱会都在上海自贸试验区世博片区的梅赛德斯奔驰文化中心举办。

上海东方明珠国际交流有限公司在梅赛德斯奔驰文化中心办公,该公司文创发展中心主任程玮介绍,企业原本在其他地方注册,但是演艺、会展、旅游等多元业态丰富的上海自贸试验区世博片区更适合企业发展,于是公司于2018年搬到了世博片区。

如今的上海自贸试验区世博片区,中华艺术宫、世博展览馆等作为世博会永久性保留场馆,会同世博文化公园、东方体育中心等文化设施,沿黄浦江东岸呈群落式分布。这些场馆设施对于东方明珠国际交流有限公司而言,都是丰富的资源。

保税区片区是生物医药在上海自贸试验区的重要集聚地,截至2022年年底,上海自贸试验区保税区片区已集聚了884家生物医药企业。

2021年12月,星奕昂(上海)生物科技有限公司研发生产一体化中心在上海自贸试验区保税区片区外高桥生命科学园区落成启用。之所以选择保税区片区,除了这里在电力、蒸汽等领域的硬件优势,还拥有保税优势,这也符合现代生物医药企业国际化发展的需求。

如今,这样“前沿”的生物医药企业在上海自贸试验区保税区片区如雨后春笋般涌现。

在上海自贸试验区各片区,2019年8月成立的临港新片区备受瞩目。过去4年,临港新片区已集聚一批高水平实验室、科创平台、特色孵化器及科技创新企业,推动形成贯穿“基础创新—应用创新—科技型企业培育”的全链条全过程科技创新体系。

上海自贸试验区临港新片区还着力发展新兴金融、高端航运服务、数字贸易、技术贸易等新兴服务业。目前,上海财大滴水湖高级金融学院、上海技术交易所国际交易中心等高水平机构加快建设,汇丰保险经纪等一批高能级项目相继落地。

为打造具有国际市场竞争力的前沿产业集群,上海自贸试验区临港新片区集聚“链主”企业,吸引200多家配套企业落户,2022年智能新能源汽车产业产值超2600亿元。同时,临港新片区打造“滴水湖AI创新港”,入驻150家人工智能企业,AI研发人员超过5000人。

新疆自贸试验区涵盖乌鲁木齐片区、喀什片区和霍尔果斯片区。三个片区呈现出以乌鲁木齐为主,辐射喀什、霍尔果斯的“一核两翼”格局,各片区错位发展和协同发展思想的统一,同样有助于促进新疆和兵团开放型经济的区域协调发展。

在参与新疆自贸试验区建设过程中,兵团应积极学习借鉴上海自贸试验区各片区错位发展的经验做法,全面科学认识各自发展水平、贸易和人才结构等基础条件,充分了解自身发展优势,精准实施错位发展策略,形成联动发展效应;立足自身发展特色,开展差别化探索,形成竞争比较优势,做好特色文章;充分发挥各片区资源禀赋优势,科学规划发展重点,避免同质竞争,从全产业链的角度主动寻求和创造联动发展机会,实现自贸试验区整体功能的溢出效应,促进新疆和兵团经济社会高质量发展。