《青春之歌》:穿越时空的兵团记忆

《青春之歌》:穿越时空的兵团记忆

胡杨网讯(李萍)《国际歌》《我的祖国》《南泥湾》《边疆处处赛江南》《小白杨》……提起这些耳熟能详的歌曲,你是不是听到旋律,就能跟着唱出来?这些歌曲是怎样创作出来的?背后有着怎样的故事?

《青春之歌》是一本汇聚经典歌曲与人物故事的跨界图书,每首歌曲配以创作背景、赏析和一个不同时代的青年故事,从而串联起中国青年波澜壮阔的百年历程。

今年4月23日是第29个世界读书日,4月份也是我国的全民阅读月。一本由新疆青少年出版社出版的书籍《青春之歌》受到业界广泛关注。

“《青春之歌》是一本汇聚经典歌曲与人物故事的跨界图书,具有一定的纪实性。以时间为轴,以‘五四’这个中国青年特有数字,精心挑选了54首具有鲜明中国风格和青春气息的经典歌曲,每首歌曲配以创作背景和一个不同时代的青年故事,从而串联起中国青年波澜壮阔的百年历程。”新疆青少年出版社有限公司副总编辑陆开武说。

翻看《青春之歌》,其中有不少脍炙人口的经典歌曲还是兵团人所熟知的,如创作于抗战时期的《南泥湾》,诞生于社会主义建设时期的《边疆处处赛江南》,还有反映边防军人保家卫国的《小白杨》等。

陆开武说:“在编辑《青春之歌》的过程中,新疆师范大学音乐学院的于博老师和他的团队负责歌曲筛选、曲谱校审、撰写歌曲赏析;我和另外三位作者负责选取、撰写人物故事。在素材选择上,我们选取了不少与新疆和新疆生产建设兵团有关的人物,比如中国共青团创始人之一、曾任新疆学院(现新疆大学)院长的俞秀松烈士,抗日英雄、电影《平原游击队》队长‘李向阳’的原型、曾任北疆军区司令员的郭兴,兵团战士王孟筠,为捍卫祖国主权而牺牲的孙龙珍,被周恩来总理接见的上海知青杨永青,新中国第一代女拖拉机手金茂芳,库尔班大叔的曾孙女、曾服役于“辽宁舰”航母的维吾尔族女兵如克亚木·麦提赛地……通过歌曲与故事的结合,给读者呈现了一幅青春中国的长卷,凝聚思想共识,激发奋发力量。”

在七师一二六团三连出生长大的刘希红是《青春之歌》的编辑和策划人之一。李萍 摄

在七师一二六团三连出生长大的刘希红是《青春之歌》的编辑,同时,她还参与了本书选题策划,每首歌曲,她都听了很多遍。当听到《小白杨》时,那些根植于兵团广袤大地上的记忆扑面而来。

“我第一次听到《小白杨》,是从连队的大喇叭里,小时候,连队的大喇叭就绑在电线杆顶端,我当时不知道这首歌背后的故事,后来,听父母和连队的大人们谈论,才知道孙龙珍的事迹,我爸也当过民兵,那种守卫边疆、不畏牺牲的精神,令人动容。”刘希红说,在编辑这本书时,她一遍遍听这些经典歌曲,感受那个时代的火热青春,想到小时候的戈壁滩、想到父母开垦荒地时满是血泡的手,也理解了父辈对这片土地的热爱和付出。

法国文学家雨果说过这样一句话:“音乐是思维着的声音。”歌曲是时间和生命的艺术,反映、记录了社会、历史的进程。这些历经岁月风雨依然经久不衰的音乐作品,记录着一代代中国青年追求进步、报效国家的光荣历程,承载着一代代人的理想与信念,已经成了今天激励我们奋发向上的精神力量。

相关链接

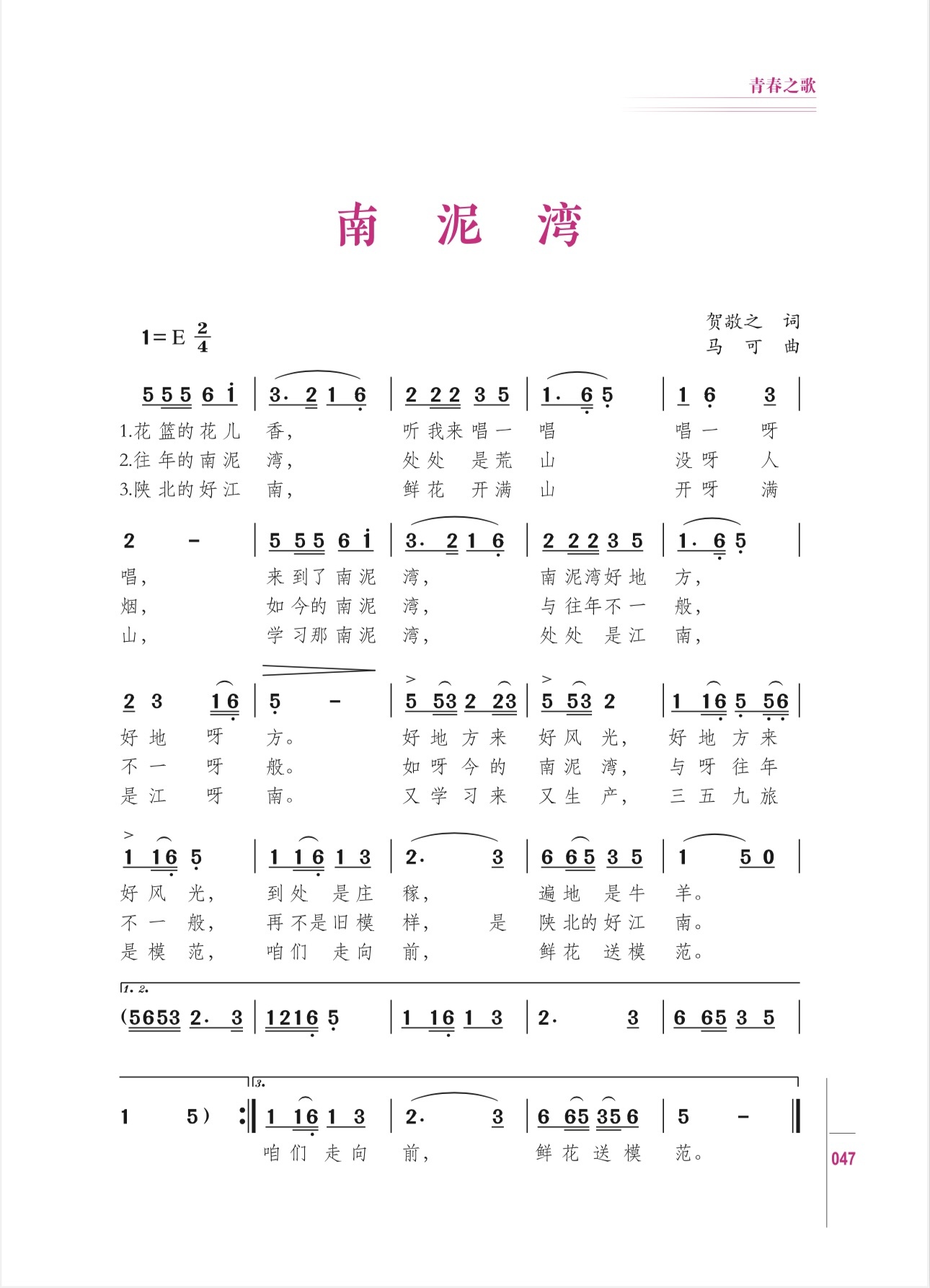

《南泥湾》:三位开国将军 都来自“三五九旅”

书中《南泥湾》曲谱

赏析:《南泥湾》是大型歌舞作品《东方红》的34首插曲之一,该作品最初出现在1943年春节,是延安“鲁艺”的秧歌队去慰问三五九旅的劳动英雄们时,演出秧歌舞《挑花篮》中的一段。

彭清云、左齐、晏福生(从左到右)三人于1979年在北京合影。(资料图片)

1939年秋天,在晋察冀军区的一次祝捷大会上,记者为三名指挥员晏福生、左齐、彭清云拍摄了一张合影,照片上三人的右袖筒都是空荡荡的,他们都是在战斗中失去了右臂。26年后,照片上的三人都成了共和国的开国将军,巧合的是,他们都来自同一支部队——三五九旅。这是解放军历史上的一个传奇。

三五九旅前身在土地革命时期是中国工农红军三大主力之一的红六军团;抗日战争时期是著名的八路军一二〇师三五九旅;解放战争时期,改编为中国人民解放军第一野战军一兵团第二军步兵五师。1950年挺进新疆,1954年,归入新疆生产建设兵团建制。

左齐曾是三五九旅717团参谋长,于1938年在对日作战中负伤,由白求恩大夫主刀实施了截肢手术。1955年,左齐被授予少将军衔,曾任新疆军区副政委兼政治部主任,在新疆生活、工作、战斗了20多年,为建设新疆作出了重要贡献。

作为军人,失去胳膊,对他们打击之大可想而知,但在首长和战友的关怀、鼓励下,他们很快从消沉中走了出来。

在南泥湾大生产运动中,晏福生以身作则、率先垂范,被推选为生产英雄。当时不满27岁的左齐决心做一个“残而不废”的人,练出了一手令人称道的漂亮毛笔字,被誉为“左笔书法家”。彭清云当时更年轻。后来有人问他:“你那时刚满21岁,失去了右臂,苦恼悲观过吗?”彭清云说:“失落什么,革命嘛!我失去一只不是还有一只吗?”

“生在井冈山,长在南泥湾,转战数万里,屯垦在新疆。”在三五九旅辉煌的革命历程中,涌现出许许多多的英雄人物,他们和三位“独臂将军”一样,在血与火的考验中百炼成钢,铸就了三五九旅永不磨灭的番号和永载史册的军魂。

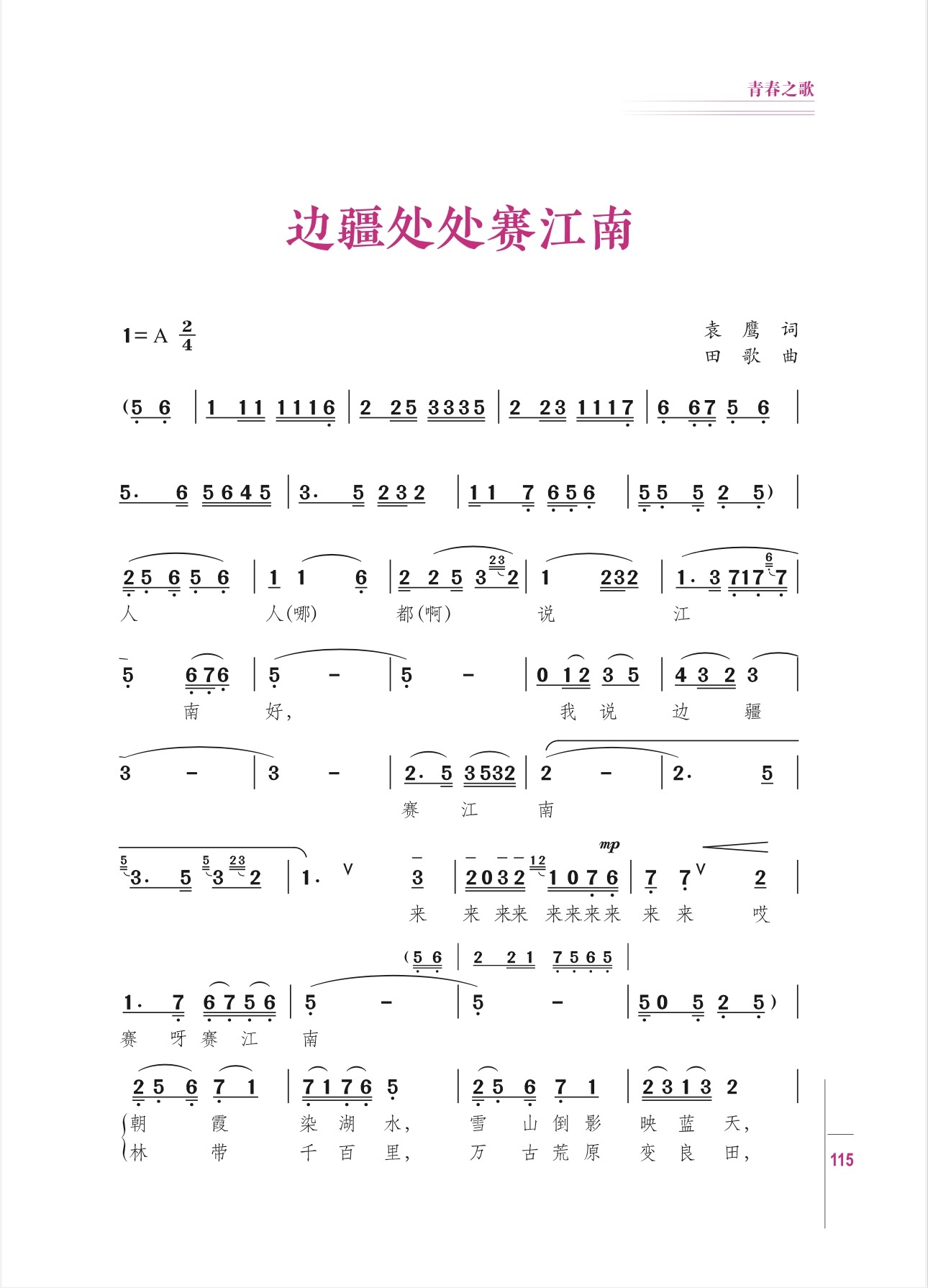

《边疆处处赛江南》:“金茂芳们”把边疆“变”为江南

书中《边疆处处赛江南》曲谱(部分)

赏析:《边疆处处赛江南》创作于1965年。作为电影《军垦战歌》的插曲,该曲充满了作者对边疆的热爱,赞美了战士们屯垦戍边所取得的辉煌业绩。优秀的作品源于对生活的真情实感,曲作者田歌为了创作这首歌曲,只身去往新疆兵团,与当地百姓共同生活,共同劳动,最终成就了这首《边疆处处赛江南》。

20世纪50年代初期,金茂芳驾驶着拖拉机在田野里耕作。(资料图片)

出生于1933年的金茂芳,今年91岁,她是新中国第一代女拖拉机手。她还有两个身份:第三版人民币一元纸币上女拖拉机手肖像的人物原型之一;石河子“戈壁母亲”雕塑中怀抱婴儿的母亲肖像原型。

金茂芳是山东省济宁市邹县人,成长于战火纷飞的年代。1952年5月,新疆军区在山东省招收女兵,19岁的金茂芳瞒着父母报了名。

金茂芳和伙伴们经过33天的奔波,到达八师石河子时,这里还是一片不毛之地。组织上询问她的工作意愿时,她毫不犹豫地报名驾驶拖拉机。那个年代,拖拉机是先进生产工具,成为拖拉机手,是一件非常值得骄傲的事。

经过培训,1953年3月,金茂芳被分到原石河子总场机耕运输队跟车,正式成为一名光荣的拖拉机驾驶员。她驾驶的是苏联产“莫特斯”拖拉机,当时全兵团只有8台。

一年365天,金茂芳和伙伴们天亮即起,深夜才收工,机器不歇人不歇,白天黑夜连轴转,渴了喝凉水,饿了啃干粮,累了就靠着拖拉机打个盹儿。1959年冬天,机耕运输队运送物资的途中遭遇寒流,气温降至零下45摄氏度,燃油被冻住导致拖拉机熄火。金茂芳用嘴对着油管吸油,结果嘴唇被粘住,她急忙想扯下油管,却扯下了一大块皮。就在这种情况下,金茂芳还是连续三天四夜开着拖拉机赶路,没叫过一声苦。

在机耕运输队工作期间,金茂芳创下一天播种120亩地和7年完成计划20年任务的纪录。

1962年,她被兵团评为“二级英雄模范”;之后多次被评为兵团和自治区劳动模范;2008年,被兵团授予“十大戈壁母亲”荣誉称号;2019年,获得全国“最美奋斗者”荣誉称号。

在金茂芳们的耕耘下,石河子从一片戈壁荒滩变为“半城绿树半城楼”的生态宜居之城,如同歌中唱到的“边疆处处赛江南”。

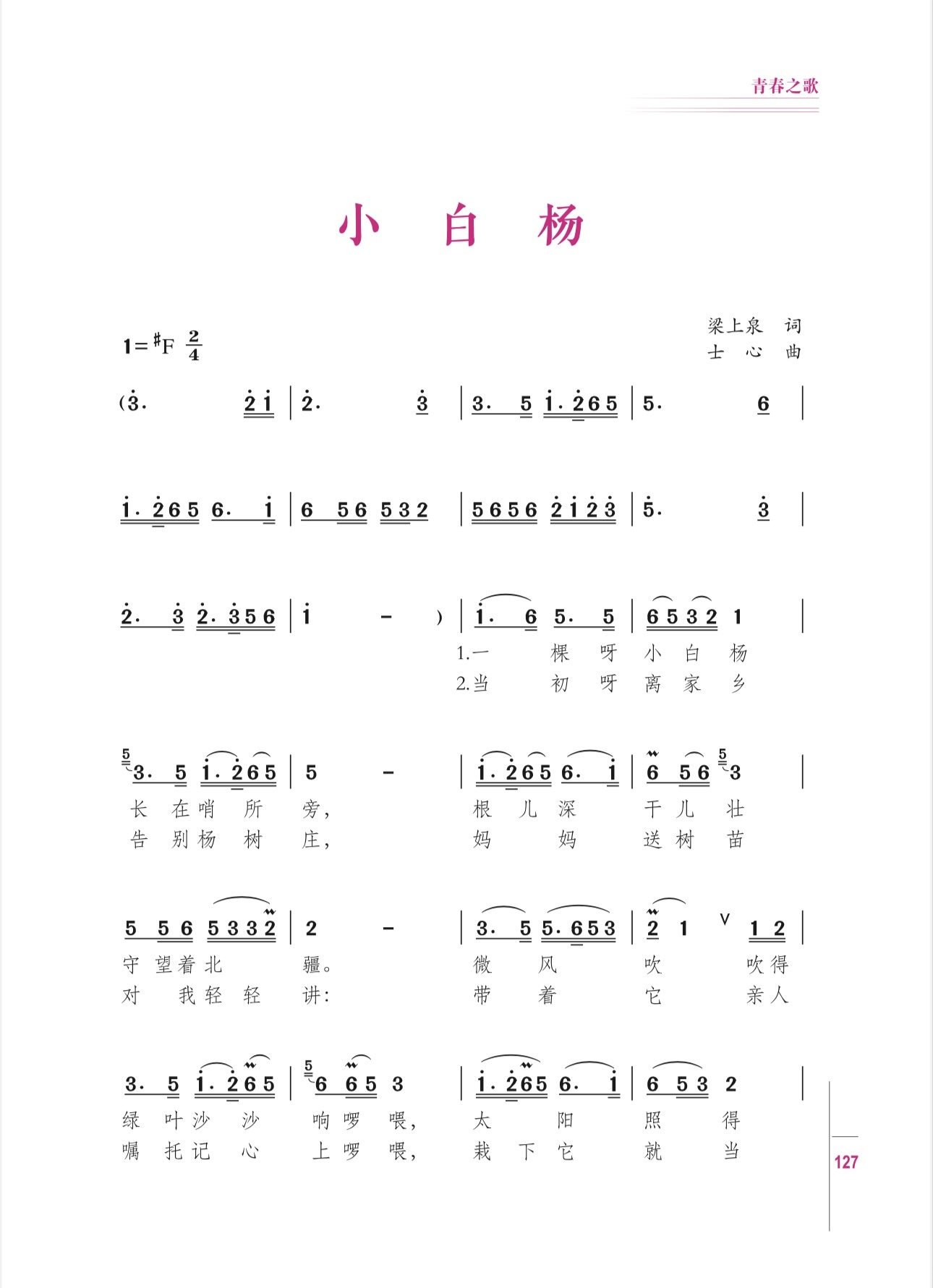

《小白杨》:哨所旁的小白杨 守护着永远29岁的孙龙珍

书中《小白杨》曲谱(部分)

赏析:1982年,词作家梁上泉受战友之邀,到新疆军区体验生活。在路上看到公路两边一排排参天白杨,翠绿挺拔,仿佛边疆一个个英姿挺拔的解放军战士,启发了梁上泉作词的灵感,于1983年7月16日写下了《小白杨》的歌词。不久后,梁上泉把歌词发表在《解放军歌曲》上,总政歌舞团的板胡演奏家刘志(士心)看到后深受感动,为其重新谱曲,形成了最终版的歌曲《小白杨》。歌曲赞颂了战士如小白杨般甘于寂寞、无私奉献的精神品格,同时诉说着老百姓对边关战士发自内心的赞美。

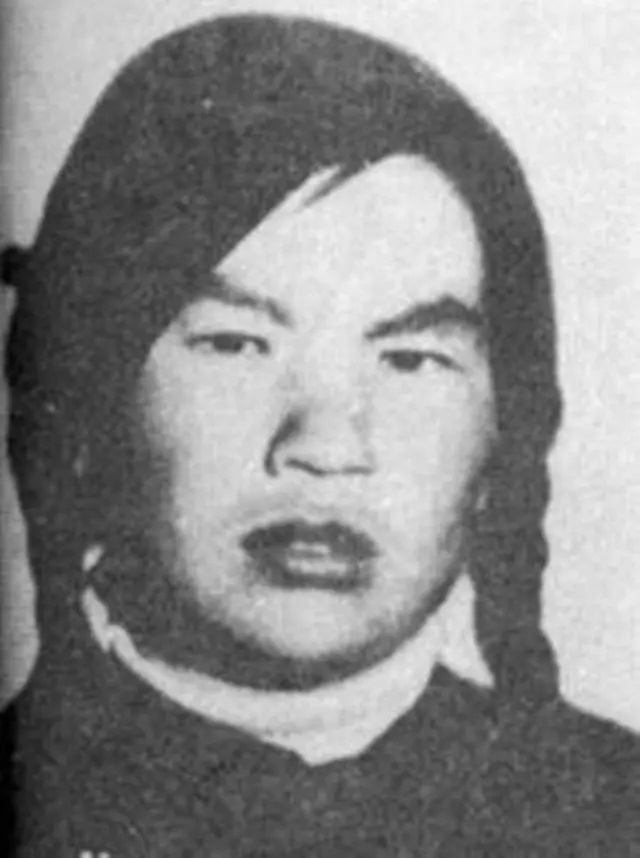

用生命捍卫祖国领土主权的孙龙珍,牺牲时29岁,腹中的胎儿仅仅6个月。(资料图片)

“一棵呀小白杨,长在哨所旁。根儿深,干儿壮,守望着北疆。”一曲《小白杨》传唱全国,也让位于九师一六一团的“小白杨哨所”(原名:塔斯提哨所)闻名全国。距哨所不足百米处,有一座孙龙珍军垦烈士陵园,共同守护着莽莽巴尔鲁克山,守护着中哈边界。

孙龙珍,1940年出生在江南水乡江苏。1959年,19岁的孙龙珍响应“支援边疆、保卫边疆、建设边疆”的号召,最初,她来到吐鲁番熬硝炉、砸矿石……1962年,孙龙珍主动要求到塔城边境参加代耕、代牧、代管的“三代”工作队,负责看管放养牛羊。

在兵团不仅要从事生产劳动,还要承担起守边固边的重任,孙龙珍就是民兵。

在《新疆生产建设兵团大事记》一书中,记录着1969年6月发生的一件大事——“6月10日,苏联军队侵入我裕民县巴尔鲁克山地区,九师一六一团职工孙龙珍,为保卫祖国领土不受侵犯不幸牺牲。”

1969年6月10日,孙龙珍所在连队的一名牧工放牧返回时被抓走。时年29岁的孙龙珍不顾已经6个月的身孕,和连队的几十名民兵一起冲向事发地解救被抓职工。当他们冲到距离事发地百米远的时候,对方哨所的枪响了。

孙龙珍倒在血泊中……当战友们冒着弹雨把她抢救回来时,她和腹中的胎儿都已经停止了呼吸。1969年8月,孙龙珍被授予“革命烈士”称号,被追认为中国共产党员,同年为她修建了烈士陵园,立碑纪念。按照家人的要求,她被安葬在哨所旁的塔斯提河畔,日夜守卫着她为之抛洒热血的河山。

孙龙珍牺牲了,她的英勇事迹影响、激励着一代代戍边战士、兵团职工,鼓舞着他们保护民众、守卫疆土。一位战士回家探亲,把这些故事讲给家人听。他的母亲热泪盈眶,把自己精心培育的小白杨树苗交给儿子,让他带回哨所。哨所附近的土地贫瘠,树木很难成活。战士们就把自己的用水省出来浇灌树苗,悉心培育,终于有一株小白杨存活下来,扎根在荒芜的土地上,至今仍和孙龙珍做伴。

如今,孙龙珍烈士墓依然与边疆做伴,哨所边的小白杨为她挺立,兵团连队所在的“民兵班”也被更名为“孙龙珍民兵班”,在她的精神感召下,一代代屯垦人像她一样,深深扎根在这片血染的土地上,传承着孙龙珍的精神。