兵团日报多版联动聚焦推动文化繁荣发展

兵团日报多版联动聚焦推动文化繁荣发展

以文惠民为幸福生活再“加码”

5月18日至21日,兵团猛进秦剧团精心打造的秦腔新编历史剧《西域汉关》在十三师新星市文化馆持续上演,让基层职工群众共享文化发展成果。图为演出现场(摄于5月18日)。兵团猛进秦剧团 提供

十师北屯市开展主题为“书香北屯 阅读悦好”的世界读书日活动,图为阅读爱好者在活动现场朗诵经典作品(摄于4月22日)。兵团日报常驻记者李正虎 摄

兵团歌舞剧团的演员在六师新湖农场进行表演(摄于4月14日)。吕大刚 摄

5月27日,兵团豫剧团走进双河职业技术学院,为师生带来一场精彩的文化演出。此次“送文化进校园”活动中,兵团豫剧团还开展了画脸谱体验活动,让学生近距离感受传统戏剧的魅力。图为化妆师为该校学生画脸谱。兵团日报常驻记者郭晓维 摄

在七师一三〇团的牡丹园,家长为穿着汉服的小朋友拍照留念(资料图片)。常慧玲 摄

游客在四师七十六团格登碑景区游览(资料图片)。杨俊钦 摄

送戏到连队、放映公益电影、组织广场舞大赛、举办人文摄影展……高雅的、流行的、大众的,一道道“文化盛宴”,一场场惠民演出,不断挑动着职工群众的精神“味蕾”,在各垦区演绎文化与职工群众的“双向奔赴”。

在追求美好生活的今天,文化不可或缺。近年来,兵团把文化惠民作为增进职工群众福祉的重要举措,不断健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程,通过完善文化设施、拓宽惠民渠道、创新服务方式、深耕精品创作,以文艺创作、文艺演出、文化活动、文化服务为载体,打出文化惠民“组合拳”,书写了职工群众幸福生活的新篇章。

文化既是凝聚人心的精神纽带,又是增进民生福祉的关键要素。以文惠民,丰富职工群众精神文化生活,对增强职工群众文化获得感、幸福感至关重要。党的二十大报告指出,要“创新实施文化惠民工程”。“创新”,讲的是方式方法;“文化惠民”,凸显的是文化的重要性;“工程”,则表明这是一项系统工作,要“多点开花”。当前,兵团加快先进文化示范区建设,大力推进文化惠民工作,为建设美丽新疆、繁荣兵团提供了强大精神力量。但也要看到,兵团文化需求和文化供给之间还存在结构性矛盾,“缺不缺、够不够”问题总体上得到解决,“好不好、精不精”问题越来越凸显,高水平文化服务相对缺乏。这对文化事业和文化产业的繁荣发展提出了新要求,也创造了新空间。

文化惠民是一项系统工程,应注重持久性,着力健全现代公共文化服务体系。应坚持以政府为主导、动员社会参与、职工群众共建共享,努力在提高服务水平、拓宽服务渠道上下功夫,重点推进图书馆、文化馆和基层综合性文化服务中心建设,将公共文化服务延伸到团场、连队(社区),构建起师市、团场、连队(社区)三级公共文化服务网络,提高公共文化产品和服务的供给能力,让职工群众充分享受文化发展成果。

文化惠民是一项民生工程,应创新方式,把精神大餐送进职工群众心坎里。文化惠民,是“执政为民”理念在文化上的具体反映。“民”是主体,在政策出台前,要走近职工群众,全方位、多角度、深层次考虑职工群众需要什么?如何才能“惠”民?要以接地气、聚人气、扬正气的方式从“民”出发,以满足职工群众日益增长的美好生活需要为出发点,以提升职工群众对文化生活的满意度为着力点,扩大文化活动的参与度,创新文化活动形式、丰富文化服务内容,让职工群众在多姿多彩、喜闻乐见的文化活动中获得精神滋养。

习文通古今,惠民在人心。大力开展文化惠民活动,满足职工群众的文化新期待,让他们在“富口袋”的同时,对精神文明也有更高追求,就必能在推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌的伟大实践中展现更强担当、实现更大作为。(王海武)

从“留下来”到“活起来”

——看兵团如何保护和利用历史文化街区、历史建筑

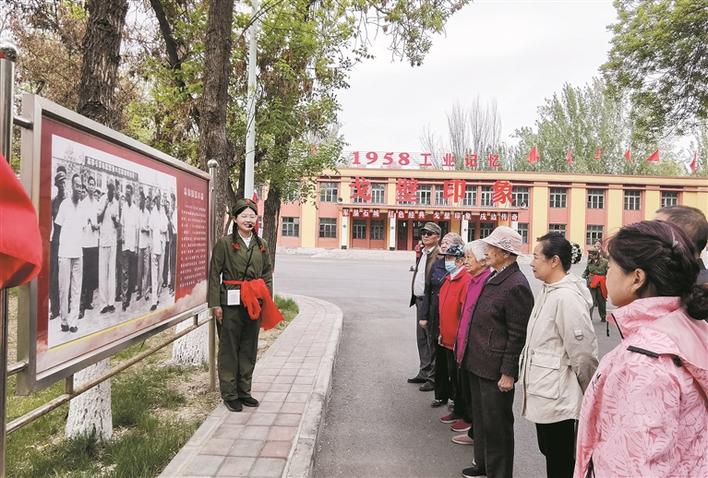

游客在石河子戈壁印象文化和旅游园内聆听讲解员介绍石河子八一棉纺织厂建设发展史(资料图片)。兵团日报常驻记者李秀 摄

5月24日,游客在十师一八六团戍边文化馆参观。兵团日报常驻记者李正虎 摄

航拍马桥故城(摄于5月9日)。坐落在六师一○六团的马桥故城是兵团级文物保护单位,近年来,该团大力开发马桥故城,打造特色马桥文化小镇,让历史文化遗产焕发出新的光彩。兵团日报常驻记者李华北 摄

夏日,位于八师石河子市的新疆兵团军垦博物馆内,游人如织,讲解员向游客介绍着这座城市的发展历史。

历史文化是城市的灵魂,保护好城市历史文化遗产至关重要。兵团红色文化底蕴深厚,历史建筑广泛分布在各师市、团场,截至目前,兵团有历史文化街区2个、公布挂牌历史建筑234处。

如何扛稳历史文化保护责任,让这些城乡历史文化资源“活起来”?近年来,兵团深入挖掘历史文化资源,持续推进历史建筑、历史文化街区保护利用,让历史文化资源“留下来”“活起来”,一个个历史建筑和历史文化街区成为市民、游客学习、休闲的热门去处。

科学保护 留住历史

历史文化街区和历史建筑是城乡文脉赓续的历史缩影、发展写照。让沉睡的历史文化资源“活起来”,保护是第一步。

近年来,兵团陆续印发《进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》《兵团历史建筑普查、认定、保护与利用技术指南(试行)》,围绕资源普查、规划管控、保护管理等方面工作制定措施,提升历史文化街区和历史建筑保护管理水平。

各师市迅速行动,相关部门组织专业技术团队从建筑的历史、文化、艺术和社会影响力多维度出发,对辖区历史建筑等进行普查调研,建立全面完整的信息档案。

近年来,八师石河子市以历史脉络为主线进行全面梳理、调研,完成重点建筑的测绘、等级评定,同时更新城市整体规划方案设计,凸显了石河子市军垦文化名城底蕴。

一师阿拉尔市对具有“屯、垦、戍”三类特色功能的兵团军垦历史建筑进行发掘认定和保护利用,留下一批有故事的历史建筑。目前,一师阿拉尔市已挂牌公布历史建筑15处,包括老一桥、三五九旅屯垦纪念馆、三五九旅屯垦戍边纪念碑和部分团镇历史建筑。

在保护中发展,发展更具底蕴;在发展中保护,保护更有活力。

“这里是当时团场工作人员办公的地方,这里是宿舍,这里是卫生室,许多人故地重游,想起在这里奋斗过的青春岁月,满满的回忆总是会涌上心头……”在六师奇台农场,城镇管理服务中心工作人员陈卓介绍起历史建筑来如数家珍。

今年3月以来,为扎实推进城乡历史文化保护传承工作,六师五家渠市开启对历史建筑的“体检”行动。

“历史建筑是传承、保存一座城市文化脉络的重要印记,然而,随着城市的发展,部分历史建筑因为年代久远,导致建筑风貌缺失、功能弱化,亟待保护和更新。今年初,我们着手对历史建筑开展全面检查。”六师五家渠市城市管理局副局长原跃军说。

一栋老建筑,穿越时光,联通古今,承载时光与历史的馈赠。最大程度保留和还原原有风貌是对老建筑最大的保护。原汁原味的保护、原模原样的恢复、有根有据的修复、有脉有络的创新,才能守护好宝贵的文化遗产。

传承利用 讲好故事

夏日的九师一六一团绿意正浓。在巴尔鲁克山下,孙龙珍屯垦戍边陈列馆热闹起来。一批批党员干部来这里上党课、一个个学生团队在这里开启充实的研学之旅。

“我们带着孩子一起来到孙龙珍屯垦戍边陈列馆,走一走、看一看,接受爱国主义教育,是一次非常好的经历。”6月1日,家住塔城市的马荣带着儿子来到孙龙珍屯垦戍边陈列馆,接受红色文化熏陶。

近年来,九师白杨市在城乡建设中注重加强对历史文化遗产的保护传承,通过系统梳理历史文化脉络,普查、筛选、认定、公布、挂牌,确定了一六一团二连五谷花坊、一六四团一连粮库等25处历史建筑,启动了一批对具有“屯”“垦”“戍”特色的历史文化遗产的保护传承项目。

九师白杨市文化体育广电和旅游局局长胡春玲说:“对历史建筑要在保护中利用、在利用中保护。这两年我们一边加大对文物的保护力度,一边开展一系列教育研学活动,推出具有师市特色的红色旅游精品线路,将文化‘软实力’转化为推动经济发展的‘硬支撑’。”

近日,记者走访兵团一个个挂牌的历史建筑时,深刻感受到各师市对历史建筑的保护修缮、活化利用,一座座老建筑诉说着兵团故事。

在七师胡杨河市,一二六团戈壁母亲文化创意园成了当地年轻人争相打卡的“潮”地标。参与文化创意园设计的七师胡杨河市文联主席耿新豫说:“为了将人们的珍贵记忆留存下来,师市在开发老厂区中注重融入文化创意元素,对工业遗址进行保护、开发与利用,原先的废弃厂房如今已成为全新的艺术馆和活动中心。”

感受一砖一石、一房一瓦、一街一巷留下的光阴故事。在城市更新行动中,兵团深入推进城乡历史文化传承保护,一大批历史文化资源得到发掘、认定和保护。

“今年,兵团还将开展历史文化名城、名镇、名团、名村、名连历史文化街区申报评选,鼓励具备条件的城市积极申报国家历史文化名城,在保护的基础上最大限度发挥历史建筑的使用价值。”兵团住建局城镇建设管理处副处长孙斌说。

守正创新 焕发活力

今年,兵团公布了首批历史文化街区名单,共有两个街区入选,分别是石河子大学农学院历史文化街区和石河子八一棉纺织厂历史文化街区。

怎样对万众瞩目的历史文化街区进行保护?这些历史文化街区不仅承载着城市的历史与文化,也成为现代旅游的新宠,在全域旅游的大背景下,怎么让它们焕发出新活力?

6月4日一大早,位于石河子八一棉纺织厂厂区内的石河子戈壁印象文化和旅游园迎来了众多游客,大家换上六五式军装唱红歌、跳红舞、参观老厂房,沉浸式体验老一辈军垦人屯垦戍边、艰苦创业的燃情岁月。

“看着缝纫机、算盘这些老物件,一下子就把我的思绪拽回到了几十年前,这次来这里不虚此行。”来自内蒙古自治区的游客郭凯说起自己的感受。

石河子戈壁印象文化和旅游园依托八一棉纺厂保留的厂房、机器及珍贵的照片资料等,深度挖掘兵团工业发展历程,打造全景式、沉浸式体验游。

在这里,每一个转角,都可能藏着一个故事,每一个建筑,都可能有着一段传说。这样的空间体验,使得游客仿佛穿越时空,回到了那个激情燃烧的时代。

“今年‘五一’假期,我们每日接待游客1200人左右。”新疆戈壁印象文化传媒有限责任公司总经理李新龙介绍道。

对历史建筑进行修缮和改造、活化与再生,不仅激活并推动了整条街的更新,让来访的客人接受红色文化的洗礼,更给这个街区带来新的发展活力和经济效益。

石河子八一棉纺织厂于1958年8月17日破土动工,1960年正式建成投产,是兵团第一座现代化棉纺织厂,从这里纺出了新疆第一缕纱、织造出了新疆第一块布,在新疆和兵团工业发展史上占据着重要地位。

在八一棉纺织厂历史文化街区内分布着主厂房、职工食堂、销售楼等12处历史建筑和4条历史街巷,符合真实性和完整性要求的核心保护区面积约为20.79公顷。

这里宛如石河子市的珍贵宝藏,蕴藏着丰富的历史与文化遗产,见证了城市的发展与变迁。这里不仅是石河子市文化传承与展现的重要载体,也是旅游的重要空间节点,为城市注入了独特的魅力与活力。

石河子八棉纺织有限公司董事长和文立说:“我们要在保护中发展,在发展中保护,以历史文化街区为起点,发展工业旅游,传承兵团文化,彰显兵团精神。”(兵团日报全媒体记者马雪娇、实习记者纪晓贞)

老建筑变身新地标

“文化润疆·光影传情”——“东方古堡 人间晋城 云锦太行 诗画晋城”摄影作品展、兵团职工风采摄影展……近日,六师五家渠市美术馆人潮涌动,一场场艺术展吸引不少市民前来观展,感受艺术魅力。

六师五家渠市美术馆是一座红墙尖顶的苏式建筑,在周边绿荫的衬托下,显得厚重典雅,这里总建筑面积1800多平方米,采用砖混框架,共有两层,正门上有红色的五角星和“1954”字样,左右两边红旗簇拥,带有明显的时代印记,这里是原六师司令部办公楼。

满目钢筋水泥的城市中,这座建筑如同一颗散落的珍珠,经历了时光,默默呈现着五家渠市独特的文化底蕴和历史韵味。

“这栋楼的故事要从1953年11月说起。当时在征集社会意见后,在此修建办公楼,这里曾经是六师机关办公的地方,很多政策信息都出自这里,很多人的一生都与这栋楼密不可分。”退休人员文定讴说。

对于一座城市来讲,老建筑是城市文明的重要标志,它承载着一代代人的记忆,记录着历史变迁,见证着时代发展,储存着城市记忆。

2015年,六师五家渠市对原六师司令部进行了保护性修缮。

2016年10月,原六师司令部有了新的身份——美术馆,成为六师五家渠市艺术交流、研究、展览、观摩、学习的专业场馆,先后举办多场各类展览。

如今,六师五家渠市美术馆成为该师市爱国主义教育基地,被列入自治区和兵团重点文物保护单位名录。

城市更新中,处理好传统与现代、继承与发展的关系,是保护历史建筑的时代新课题。“我们要保留城市的历史文化记忆,让人们记得住历史、记得住乡愁,如今的师市美术馆恰恰是师市最能够将现代、历史和现实融合起来的地方,它成了师市文化交流、传承、发展最好的载体。”六师五家渠市文化体育广电和旅游局相关负责人说。

有70余年历史的建筑摇身变为艺术展馆,焕发出迷人的光彩,让人们在触摸厚重历史印记的同时,欣赏着新时代文化艺术。(兵团日报全媒体记者马雪娇、实习记者纪晓贞、通讯员齐琳洁)

兵团不断满足职工群众美好精神文化生活需求——

文化服务“沉下去” 群众幸福“提上来”

5月18日,兵团豫剧团、兵团杂技团赴四师可克达拉市开展“送文化下基层”慰问演出。图为兵团豫剧团的老师在教观众水袖的基础动作。李娟 摄

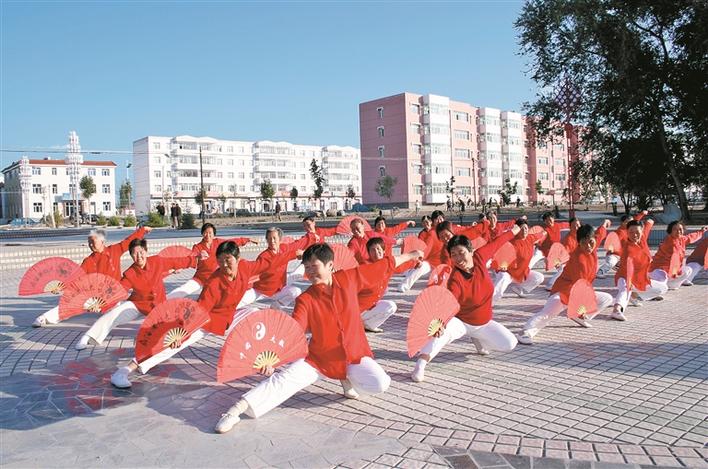

6月4日,在九师一六八团活动广场,太极拳爱好者在进行太极拳晨练。兵团日报常驻记者苟汇敏、通讯员张能华 摄

5月28日,兵团豫剧团“文化下基层”慰问演出在五师双河市古道温泉开演。冉双国 摄

一支支酣畅淋漓的舞蹈,一个个惊险刺激的杂技节目,一段段精彩绝伦的戏曲,一首首声情并茂的歌曲……给职工群众带来精神上的享受。

在宽敞明亮的图书馆里静心阅读,在博物馆里追寻历史的足迹,在夜幕下的文化广场跳一段广场舞……职工群众在家门口就能品尝文化“大餐”。

今年以来,兵团始终以职工群众需求为导向,以满足职工群众美好精神文化生活需求为目标,坚持面向基层,面向职工群众,把“文化大餐”送到职工群众家门口,着力打造文化惠民工程。多项惠民活动让文化在基层生根发芽,让文化惠民更有“温度”。

补短强基不断完善公共文化设施

时而悠扬柔美,时而动感炫丽,一曲终了,掌声与欢呼声四起……

6月6日,六师新湖农场“屯垦天山七十载 我与家乡共奋进”“爱新湖 赢未来”广场舞比赛活动如期举行,来自基层连队、社区的12支队伍在修建一新的百姓大舞台上舞动起来,台上舞者演绎得劲头十足,台下观众也看得尽兴。

5月28日,集休闲、娱乐、健身、文艺演出、文化宣传等功能为一体的新湖农场综合性活动广场正式投用。

“以前的广场功能比较单调,只能散散步,现在经常有热闹的演出,还能打乒乓球、羽毛球和篮球,在这里看着孩子们打球也是一种幸福。”看着眼前全新的文化活动广场,新湖农场退休职工杨恒卫脸上露出欣慰的笑容。

为打造“15分钟乡村文化生活服务圈”,新湖农场投资250万元建设的青松路社区居民综合服务活动中心已进入验收阶段。在1000平方米的小二楼里,阅览室、居民议事室、书画室、娱乐室等综合文化场所一应俱全,能够为职工群众提供休闲、娱乐、健身、学习等全方位服务。

为了让职工群众的公共文化生活鲜活起来、生动起来、丰富起来,新湖农场不断改善公共文化服务设施条件,全面提升公共文化服务功能,让文化发展成果惠及职工群众,为百姓幸福生活升级“加码”。

新湖农场综合性文化活动广场,是新湖农场职工群众的精神家园,也是兵团公共文化设施网络不断健全的一个缩影。

基层是公共文化服务体系的末梢,既是重点领域,也有薄弱环节。曾经很长一段时间,兵团基层公共文化设施不足,公共文化服务面临难以打通“最后一公里”的问题。近年来,兵团重点推进图书馆、文化馆总(分)馆和基层综合性文化服务中心建设,将公共文化服务延伸到团场、连队和社区,打通了公共文化服务“最后一公里”。各级文化阵地以职工群众文化需求为切入点,以群众文化活动为载体,开展理论宣讲、政策宣传、文化惠民等活动,着力盘活用好优质资源,让职工群众在丰富多彩的文化活动中获得精神滋养。

公益培训惠及广大职工群众

5月20日,由兵团文化馆主办的2024年文化馆服务宣传周活动启动仪式在和平都会3楼剧场成功举办。启动仪式上,来自兵团文化馆馆办社团成员、公益班学员、少儿艺术团团员为观众带来了舞蹈、歌曲、武术等形式多样的文艺节目,精彩的演出赢得了在场观众热烈的掌声。

与此同时,为期一周的2024年兵团文化馆“服务宣传周”系列活动正式启动,“胡杨艺术”全民艺术普及公益培训开设了非遗、美术、舞蹈、体育、器乐5大门类20门课程,为各族职工群众送上一场惠民“文化大餐”。

活动期间,兵团文化馆与六师五家渠市、十二师等联合举办艺术培训、展演演出等文化服务活动,真正践行“文化服务‘沉下去’,群众幸福‘提起来’”的文化服务目标。兵团文化馆还携手十师北屯市文化体育广电和旅游局,开展“兵团娃娃画兵团”公益美术培训活动,在专家的指导下,孩子们用画笔,描绘出他们心中的兵团,每一笔都充满了对家乡的热爱与对未来的憧憬。

近年来,兵团充分发挥各级文化馆推动公共文化服务高质量发展的重要作用,积极开展各类展览、演出、培训等文化惠民活动。兵团文化馆面向各年龄阶层、满足不同阶段的职工群众需求,集中开设音乐、舞蹈、美术、书法等各艺术门类常态化培训班,让职工群众参加免费艺术培训。合唱、钢琴、古筝等公益培训班如火如荼,专业的师资力量和优质的服务水平,极大促进了全民艺术普及,为职工群众搭建圆梦舞台,让职工群众共享文化发展成果,乐享高质量文化生活。

不仅线下的活动“火热”进行,线上的活动也备受关注。兵团文化馆还依托兵团文化云平台开设专题页面,打破时间和空间限制,集中展示大型演出、公益讲座线上直录播,用年轻、时尚的方式,满足更多人的精神文化需求。

高品质文艺节目送到家门口

“后堂里来了我王氏诰命哎,我的老爷名叫那个程咬金,外人送号叫个‘程楞怔’……” 台上,演员们精美的扮相、圆润的唱腔、惟妙惟肖的表演将剧中人物演绎得活灵活现,台下观众听得如痴如醉,一曲《花打朝》唱毕,掌声叫好声震耳欲聋。

5月18日,兵团豫剧团、兵团杂技团在四师可克达拉金谷文化广场开展“送文化下基层”慰问演出。惊险刺激的杂技、韵味十足的传统戏曲,55名专业戏剧、杂技演员为四师可克达拉市各族职工群众献上了一场精彩的“文化大餐”。

“在家门口看大戏就是过瘾,希望有更多的机会观看到优秀的戏曲节目。”四师可克达拉市居民王慧香说。

文化惠民演出送到家门口,职工群众乐享文化大餐。连日来,兵团猛进秦剧团精心打造的秦腔新编历史剧《西域汉关》在十三师文化馆持续上演,让基层广大职工群众共享文化发展成果。今年以来,兵团猛进秦剧团先后赴二师铁门关市、三师图木舒克市等师市,以及地方市县开展“我们的中国梦”——文化进万家慰问演出活动和非遗传承展演活动。

文化是凝聚人心的精神纽带,是增进民生福祉的关键要素。随着物质生活水平的不断提升,人们对精神文化生活的需求也在不断增长。根据职工群众文化需求,兵团积极开展“送文化下基层”“我们的中国梦——文化进万家”等文化惠民活动,一道道丰富多彩的文化大餐带给职工群众更多的幸福感。

文化润心,幸福“加码”。从公共文化设施的不断完善,到文化惠民活动的广泛开展,兵团党委始终高度重视公共文化服务体系建设,通过不断完善公共文化服务体系,更多职工群众享受到了文化发展的成果,更多职工群众得以纵情于艺术。(兵团日报全媒体记者徐敏)

让秦声秦韵薪火相传

身着戏装、面映桃花,声如洪钟、身似柔柳,唱念做打中传播风雅古韵,一颦一笑间传承文化自信……日前,从绿树掩映的乌鲁木齐市第五十六小学校园传出袅袅秦音,兵团猛进秦剧团国家二级演员张红梅正在为孩子们进行着秦腔经典折子戏《火焰驹·裱花》的排练,学校戏剧社团的孩子们正如痴如醉地表演。

从2021年开始,在剧团领导的大力支持下,张红梅开始在乌鲁木齐市第五十六小学推广秦腔,并免费给学生教授秦腔。经过3年多的努力,学习秦腔的学生从最初的20余名发展到现在的150余名。

2014年,兵团秦腔被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目。2019年,兵团猛进秦剧团入选国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单,获得对“秦腔”的保护资格。

秦腔戏曲创作来源于生活,传承离不开人民群众。为了让秦声秦韵飘散得越来越远,作为国家级非遗保护单位,兵团猛进秦剧团始终牢记文艺工作使命,着力弘扬中华优秀传统文化,积极开展“送戏下乡”“戏曲进校园”等活动,做好秦腔艺术的保护、传承与发展。

2023年6月12日,兵团猛进秦剧团新疆秦腔非遗传承实践基地在乌鲁木齐市第五十六小学挂牌。

“通过让学生近距离接触秦腔文化,了解我们国家传统艺术的魅力,为学生们架起联通历史与未来的桥梁,学生们能从中汲取中华优秀传统文化的力量,增强民族自豪感和文化自信心。” 乌鲁木齐市第五十六小学党支部书记马晓萍说。

日积月累间,一颗颗年轻的心对秦腔的感知不再陌生。“秦腔华丽的服饰、抑扬顿挫的唱腔,还有多彩脸谱都让我着迷。”五十六小六年级(3)班学生卢韵囡兴奋地说,她想考取专业的戏剧学校继续学习秦腔。

“线儿长针儿密,含着热泪绣红旗绣呀绣红旗;热泪随着针线走,与其说是悲不如说是喜……”在今年5月20日举办的兵团文化馆服务宣传周系列活动启动仪式综艺晚会上,由张红梅排演,五十六小戏剧社团学生表演的秦腔小段《绣红旗》深受观众喜爱,获得一等奖。

“非物质文化遗产是我们民族文化的精华,是民族智慧的象征,也是民族精神的结晶,它传承了一个民族的历史文化和价值观念。我们将始终牢记文艺工作者的使命,着力弘扬中华优秀传统文化,让更多青少年爱上秦腔。”张红梅说道。(兵团日报全媒体记者徐敏)

非遗传承展匠心

非物质文化遗产是民族的文化印记,是以人为核心、以生活为载体的活态传承实践。多年来,兵团高度重视保护、传承和弘扬非物质文化遗产。剪纸、刺绣、根雕、烙画……在兵团这片热土上,处处都是丰富的文化气息,非遗文化在这里代代传承。

吴炳红:“用时尚元素为传统手艺‘赋能’”

七师一二八团腾飞里社区举办非遗剪纸迎端午活动,图为吴炳红(前排右二)在展示自己的剪纸作品(摄于2023年6月13日)。宋亚丽、赵丰 摄

剪纸艺术是最古老的中国民间艺术之一。一把剪刀,几张宣纸,就能剪出缤纷世界。我的剪纸启蒙,得益于故乡的长辈。逢年过节,老人们会用灵巧的双手,剪出喜鹊、鸳鸯、梅花、牡丹、喜字等图案,并免费赠予周边有需要的乡邻。

剪纸看似简单,其实门道却不少。纸张就分为生纸、熟纸、半生半熟纸,剪刀也有不同的规格。而构思、设计、画图更是要下苦功夫,难度大的作品有时需要花费半个多月的时间。剪纸时更是要全神贯注,一点马虎,都可能让整幅作品作废。

在故乡江苏,我积累了扎实的基本功,能够熟练地掏剪、折叠剪、破剪、打毛等,老人们也将剪纸中蕴含的人生哲理一一教授给我。每一幅剪纸作品,每一处花纹、符号,都有它独特的含义和魅力,寄托着人们对生活最美好的向往。如牡丹寓意富贵,蝴蝶寓意福气,叶纹是生命力的象征……越学习,我便越发热爱这门艺术。

2019年,我来到七师一二八团十连,成了一名职工,种起了棉花。农活虽然忙碌,但我也没有放下手中的剪刀。浓厚的军垦文化、多彩的田耕生活,为我的剪纸内容提供了丰富的素材,注入了崭新的动力。

一二八团是“军垦剪纸之乡”,在这里,我遇到了同样热爱剪纸艺术的邹广燕。团里为我们专门成立了剪纸工作室,农闲时节会定期邀请名师举办线上线下剪纸培训,为我们的剪纸创作提供了肥沃的土壤。

这几年,我创作了大大小小剪纸作品100余幅,其中许多都是军垦主题和兵团元素的,如《拓荒者》《戈壁母亲》等。我还和邹广燕一起开发了许多剪纸文创产品,如剪纸抱枕、手提袋、团扇、折扇和观赏灯笼等。我想以剪纸的形式,让更多人了解兵团、爱上兵团。我也希望自己能创作出更多贴近生活,适应新时代、新时期的作品。

剪纸只有不断创新,与时俱进,才能有源源不断的生命力。目前,我和小伙伴们正在创作大型剪纸作品《千里江山图》,并把剪纸文化和流行元素相融合,制作剪纸主题服装,为团场将在8月举办的文化艺术节做准备,用时尚元素为传统手艺“赋能”,把传统非遗技艺“剪”出新花样。(吴炳红口述、兵团日报全媒体记者刘美惠子 整理)

方成:“因为热爱,所以坚持”

5月19日,方成在个人工作室制作根雕作品。许朵 摄

我叫方成,是一名“90后”根雕艺术爱好者。我的老家在湖南,我们家是竹木根雕世家,从小我就耳濡目染,受父辈们的熏陶,对根雕产生了浓厚的兴趣。

2010年,我光荣入伍,在新疆军区某部服役。记得第一次来新疆,在车上看到远处的蓝天白云、无边无际的沙漠戈壁,以及屹立其中、造型奇特的胡杨树,我就被这里的景色深深吸引了。

“胡杨千年不死,死后千年不倒,倒而千年不朽”。可以说,胡杨是新疆和兵团的一张名片。在这里,我看到由胡杨木雕刻而成的各式根雕作品,其自然形态展现出的魅力,深深吸引了我。

2015年,从部队转业后,我并未听从父母的安排回乡继承家业,而是来到一师十团,创办了我的个人工作室——缘木堂书画根艺工作室。

一师阿拉尔市位于塔里木河上游,由于河水的冲刷,我常常能在河道边捡到一些胡杨枯干。对普通人来说,它们可能只是一些看似无用的树枝和树干,但在我眼中,只要经过精心雕琢,它们就能成为一件浮雕挂件、一个茶盘、一件展现胡杨精神的艺术作品。

除了胡杨枯干,一师阿拉尔市大量种植的核桃树、沙枣树也是我根雕作品的来源。这些年,在传承民间传统木雕技法的同时,我还着意创新思路,每年趁着冬歇期,我都会只身前往福建、广东一带,学习根雕技艺。

与此同时,我也时刻关注新一代年轻人的特点与喜好。因为根雕是中国特色传统工艺,有着数千年历史。要想将根雕这门民间艺术发扬光大并传承下去,必须要让年轻人喜欢它、接受它。为此,我常常会在短视频平台上学习,创作出多种不同风格、受到年轻人喜欢的根雕艺术作品。

对我来说,根雕艺术不仅是一种形象艺术,更是一种心境艺术。根雕作品是一种内心情感的延伸和表达,每一件新作品的完成,我都能感到内心的充实与满足。

如今,在一师阿拉尔市的大街小巷、公园社区、办公场所,很多地方都能看到我的作品。看到这个城市、这片土地能被它们装点,人们通过它们获得了不同的审美享受,那份成就感是其他任何事物都无法比拟的。

因为热爱,所以坚持。未来,我希望我的作品能走出一师、走出新疆、走向全国,让根雕这门民间艺术更好地传承下去。(方成口述 兵团日报全媒体记者张美玲 整理)

吐孔·沙热:“一针一线‘绣’出美好生活”

三师托云牧场帕米尔刺绣合作社社长吐孔·沙热在制作柯尔克孜族白毡帽(资料图片)。苏云拜·吐热巴依 摄

白毡帽是柯尔克孜族特有的头饰,使用羊毛毡制作,一年四季都可以佩戴。帽子上的黑色代表河流,白色代表雪山。根据不同年龄,毡帽上还绣有不同的花草树木、鸟兽、山水等精美图案。

从小我就对制作柯尔克孜族服饰十分感兴趣,从10岁起,我便跟着母亲学习制作白毡帽和刺绣的手艺。

毡帽不大,但里面的学问却不小。柯尔克孜族男女的帽子在样式和颜色上有着严格的区别:如老年人戴的白毡帽不绣花,不缀缨穗,或缀蓝色缀穗;中年男子戴的白毡帽绣黑、蓝色素花和简单图案;未婚的青年男子戴的白毡帽绣有红花的美丽图案……它们的种类繁多、图案精美,且极富民族特色。白色的毡布就是我的画布。先剪出毡帽的形状,其后用铅笔仔细画出精美的花样进行刺绣,再用缝纫机缝合毡帽。半小时左右,一顶漂亮的毡帽就完成了。空闲的时候,我一绣就是一整天,因为热爱,也不觉得辛苦。

社会在发展,我们的服饰也要赶上时代潮流。长大后,为了学习更多刺绣技艺,我还专门去往周边城市学习刺绣方法,也通过互联网了解学习更多花样和图案。

2000年,我在三师托云牧场开了一家50多平方米的绣品店,制作的服饰销量很不错。后来,牧场很多妇女都想加入进来,我决定带她们一起增收致富。

2015年,我牵头注册成立了帕米尔刺绣合作社,政府出资,为我们购买了缝纫机、布匹、丝线、刺绣机、盘花机等。合作社成立后接到的第一笔订单,是托云牧场学校的校服,一共300多套。校服以红白色为主,绣有柯尔克孜族传统花纹。订单交付后,得到了师生的一致称赞。

合作社制作的民族服装样式多样、颜色新颖。逢年过节,牧场的牧工都喜欢在我们这里定做衣服,许多外地游客也很喜爱我们的产品。2019年,托云牧场又新建了手工制品刺绣基地,合作社进一步扩大了规模。如今,合作社已经有社员60多人。除了制作毡帽,我们还会制作相关服饰、纺织品、手工挂件等,产品在全疆各地销售。

一针一线“绣”出美好生活。制作毡帽和刺绣的手艺不仅让我们过上了好日子,更是我们柯尔克孜族重要的非物质文化遗产。我很骄傲,能够传承它,并让更多人了解它的魅力所在。(吐孔·沙热口述 兵团日报全媒体记者刘美惠子 整理)

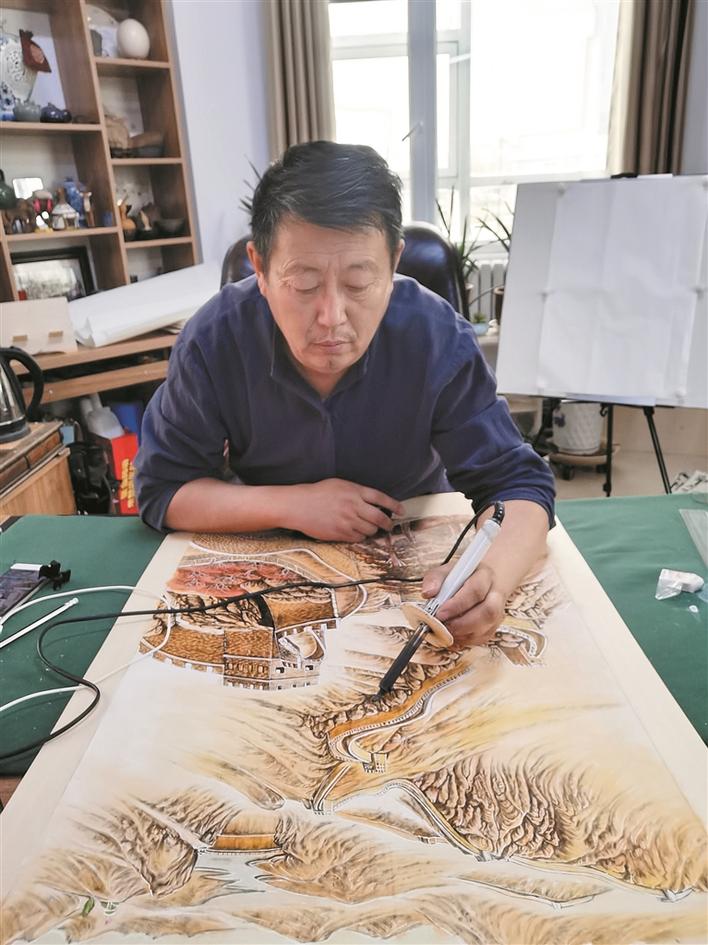

杨新平:“用烙画深情讲述兵团故事”

5月18日,杨新平在个人工作室创作烙画作品。兵团日报常驻记者苟汇敏 摄

我叫杨新平,出生于九师一六四团七连,今年56岁。我是一名“兵二代”,也是兵团非物质文化遗产套彩烙画传承人。

初识烙画这项艺术,是在1991年。那一年,我回河南老家探亲,发现当地的老艺人用滚烫的铁钩在木质家具上作画,作出的画有昆虫鱼虾、花草树木、浮云飞鸟等,每一幅画都如此唯美,看起来生动极了。我一下子就被这种艺术表现形式给吸引了。

在和老艺人们学习交流后,我回到了九师。每当农忙结束后,我都会随手捡起一块废旧木板,再按照老艺人们讲述的方法,在上面烙画。一开始,我没有绘画基础,只是用烙画的形式临摹名画,或将连队的房屋建筑、生活场景画下来。

真正的变化出现在2005年。那年,我种地没赚钱,为了给家人更好的生活,我背上行囊去北京打工。北京的生活不易,我做过保安、保洁等很多工作,但不管再苦再累,我对烙画的热情丝毫没有减少。夜深人静,其他人都进入梦乡后,我还会坐在窗边,拿起画笔,用心勾勒,直到完成一幅自己满意的画作为止。

在那段时间,中央美术学院开设了一个绘画课程,主要面向高中生。有人介绍我去培训,虽然心里觉得自己年龄太大,但因为对绘画的热爱,我还是决定去学习。我十分珍惜这来之不易的学习机会,一有机会就向老师请教。没有钱买笔,我就捡同学们不要的笔,洗洗刷刷还能用好久。

就这样,通过3个月的训练,我打下了扎实的美术功底。2008年,我独立创作了一幅长15米、宽1.2米的烙画作品——《清明上河图》,获得了首届中国(集美)民间艺术精品博览会金奖,并入围中国民间艺术最高奖项——“山花奖”。这一荣誉给了我极大信心,也坚定了我在烙画领域闯出一番新天地的信心。

2009年,我返回兵团。因为这里是生我养我的土地,这片土地上诞生过无数英雄人物,他们从四面八方汇聚于此,将青春热血倾洒在戈壁荒漠,用行动铸就了兵团精神和胡杨精神、老兵精神,讲好兵团故事、传播兵团文化是我创作烙画作品最大的意义。

近年来,我到过南北疆许多团场,聆听了许多老军垦为国奉献的感人故事。后来,我围绕兵团题材,相继创作了《军垦情系列》《胡杨情系列》《军垦记忆系列》《兵团辉煌70年——军垦赞歌》等烙画作品。

兵团拥有浩瀚戈壁、大漠胡杨、历史建筑,这些景物、建筑物的色调与烙画色调极为相似,为我创作兵团套彩烙画提供了丰富素材。

通过创作烙画,这些年我收获了很多荣誉。这对我来说,既是鼓励,也是鞭策,更是一种动力。今后,我将在学习中继续前行,用烙画深情讲述兵团故事。(杨新平口述、兵团日报全媒体记者张美玲 整理)