戈壁滩变了模样

戈壁滩变了模样

王素凡、佟雨

日前,“向祖国汇报”庆祝新中国成立75周年兵团曲艺专场在北京落下帷幕,演出用曲艺形式生动展现了兵团成立70年来发生的巨大变化和兵团人砥砺奋进的生动实践。演出现场,掌声此起彼伏,不少观众感叹道:“兵团人,了不起!”

70年前,兵团人凭借“敢教日月换新天”的勇气,在寸草不生、狂沙肆虐的茫茫戈壁上,盖花园、建城镇、办工厂,昔日戈壁滩变为如今的美好家园。

往南看,紧临塔克拉玛干沙漠南缘的十四师昆玉市,绿树成荫、流水潺潺,万亩枣园防沙又增收;朝北望,艾青笔下令人一见倾心的八师石河子市,水绿山青、产业兴旺,职工群众对美好生活的向往一步步成为现实。

在兵团,一座座军垦新城犹如镶嵌在黄沙中的一颗颗翡翠明珠,生机盎然、蓬勃向上。这时,耳畔又响起那熟悉的歌声:“劳动的双手能够翻天地,戈壁滩上盖花园。”

一

二师铁门关市风景如画(摄于4月22日)。 李嘉成 摄

有些经典歌曲,在岁月的积淀中愈显厚重。

今年91岁高龄的金茂芳,提到《戈壁滩上盖花园》时仍忍不住哼唱,那是刻在兵团人骨子里的旋律。

“嘿呦吼嘿、嘿呦吼嘿,劳动的歌声满山遍野,劳动的热情高又高。生产运动猛烈地开展,困难把我们吓不倒……”

朗朗上口的劳动号子、铿锵有力的旋律响起,犹如时光穿梭,霎时将听众带往那段峥嵘岁月。

“你们现在可以把战斗的武器保存起来,拿起生产建设的武器……”1952年2月,毛泽东主席签署《人民革命军事委员会命令》。此后,新疆十万驻军就地转业,掀起轰轰烈烈的大生产运动。1954年10月,中国人民解放军新疆军区生产建设兵团组建,开启了新中国屯垦戍边的历史伟业。

中国人民解放军新疆军区生产建设兵团成立后,以屯垦戍边、造福新疆各族人民为己任,朝着工农商学相结合,农林牧副渔全面发展,工交商建服综合经营的方向发展。

一穷二白的地方如何发展?

广大军垦战士,一手持枪,一手拿镐,向亘古荒原、向千里戈壁,向被称为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠宣战。

风沙戈壁,没有住所,那就住地窝子。在地下斜挖一个两米左右深的坑,四周用土坯垒砌成矮墙,顶部用芦苇或梭梭覆盖,再用草叶、泥巴盖顶,房间就成了。

在兵团屯垦戍边的历史中,地窝子是不可或缺的角色。大雪覆盖的地底下,一个十来平方米的地窝子,逼仄、狭窄、没有窗户,但红柳疙瘩熊熊燃烧着,炉子上的铁炉圈烧得通红,火舌蹿进土坯垒的火墙,发出隆隆的响声。这就是军垦战士的第一个家。

有了住所,不再挨饿,战士们将这片戈壁当作家乡。

于是,劳动的号子响起了,美好生活的愿景响彻大地。挖大渠、建水库、开荒地、造良田……军垦战士胸怀祖国,埋头苦干,面对残酷的现实不妥协、不放弃,在戈壁荒漠和人烟稀少、环境恶劣的边境沿线艰苦创业,“戈壁滩上盖花园”的美好理想,激励着每一个人。

哼着动人心弦的歌曲,凭借着勤劳的双手,军垦战士沿边境一线无人居住的荒漠戈壁地带建成了一个个农场、一座座水库、一条条渠道林带。一个个军垦新城,在戈壁深处,在沙海边沿,在荒无人烟的处女地上诞生了。

干事创业的艰辛,在《戈壁滩上盖花园》这首歌里体现得淋漓尽致。

“搓起草绳粗又长,哪怕汗水湿衣裳,今年搓绳拉犁铧,明年机器遍地跑。”歌曲《戈壁滩上盖花园》由马寒冰作词、刘炽作曲,歌词质朴、生动又朗朗上口,把军垦战士不畏艰辛、艰苦奋斗的生活与美好的希望融合在一起,表达了兵团人真挚的思想感情,揭示了兵团人丰富的内心世界,展现了垦荒部队开荒造田、修渠盖房、种粮植棉、造林防沙等的劳动情景。

艺术家们饱含着对军垦战士的深情,对新疆与兵团的热爱,用真情实感,在军垦大地上谱写出了一首首扣人心弦的歌曲。每当旋律响起时,那段激情燃烧的岁月,仿佛浮现在眼前。

在那个年代,不少经典作品应运而生。一首《新疆好》传唱了半个多世纪;《草原之夜》这首东方小夜曲,像涓涓溪流,一直奔流在军垦战士的心中……这些歌曲,悠扬婉转又不失兵团人的阳刚之气,优美抒情又不失军垦生活特有的热烈和激昂,赞美的是军垦战士高涨的劳动热情、艰苦奋斗的精神和屯垦戍边的决心。

几番风雨,壮志未老。70年后,哼着经典老歌的军垦战士已双鬓斑白,可每当回首这段经历时,他们依旧豪迈笃定。

一道命令,执行一生。军垦战士深深扎根在这块贫瘠而又充满希望的土地上,用热血书写华章,铸就了兵团精神和胡杨精神、老兵精神。

十四师四十七团沙海老兵杨世福曾说:“参军报国,我从未后悔。”

人虽已老,歌声犹在,那段宝贵的精神财富会永远刻在每个兵团人的记忆里。每当歌声响起,记忆的画卷便会舒展开来。

二

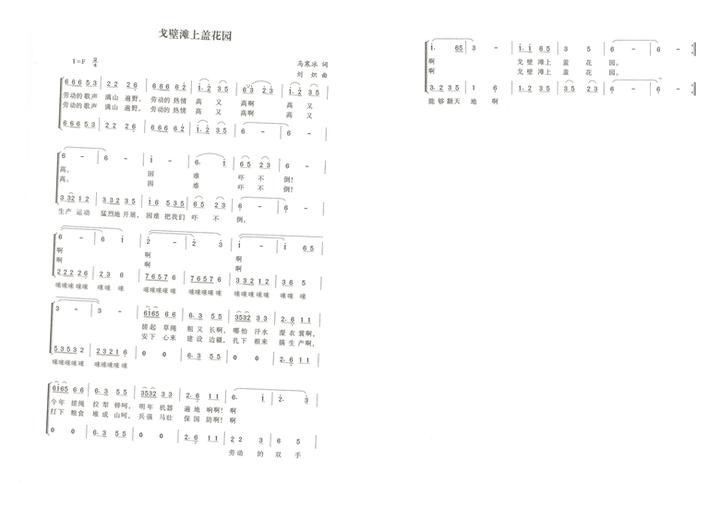

歌曲《戈壁滩上盖花园》。 图片据兵团日报资料库

2015年10月,在新疆维吾尔自治区成立60周年文艺晚会上,歌曲《戈壁滩上盖花园》在舞台唱响。

“音乐是有力量的。”兵团歌舞剧团原演唱队队长、国家一级演员、男中音歌唱家晋坤明表示,“一唱到这首歌的时候,心里就有一股劲,感觉非常自豪。”

从事歌唱事业40多年的他,每当在团场、连队的广场上唱起这首歌时,仍激动不已。“这首歌唱出了军垦战士战胜困难、满怀理想建设边疆的英雄气概和投身劳动的自豪感。身为演唱者的我,深受鼓舞。”晋坤明说。

昔日的艰苦岁月已经过去,今日新的责任在肩。建设花园,是一个永恒的使命。

在八师一五○团,捧起一把黄沙,细小的沙粒被风吹散在空中,消失在防护林里,抬眼望去,翠绿从无到有、从近到远。

这里是古尔班通古特沙漠腹地,东、西、北三面环沙。

要生存,就要向沙漠要耕地。自1958年建团以来,一五○团始终坚持生态立团理念,大力营造四级生态防护体系,建设多层次防沙治沙绿色防线,创造了人进沙退的奇迹。

肆虐的狂沙与绿意盎然的棉田,仅隔着一片防护林。这片防护林,由护林员马晓华管护。

树林的管护工作,没有那么简单。巡林、浇水、剪枝……1万多亩公益林巡一次就是半个月,他几乎吃住在林子里,白天顶着烈日干活,饿了就啃一口自带的干粮,渴了就饮一瓢沟渠里的水。遇到风沙天气,满身沙粒,也要继续劳作。即便如此,马晓华也从未退缩过。他说:“看到林子,就想起了父亲。”

上世纪60年代,马晓华的父亲马宗辉从甘肃老家来到一五○团,垦荒安家。1992年,团里急缺护林员,马宗辉便带上全部家当来到无人居住的沙漠边,凭一己之力守护团场几十年种下的绿色。

“护林才是天下最重要的事!”3年后,马晓华带着军功复员回家,本来可以有更好的工作机会,却被父亲的这一句话召回。

29年如一日。马晓华用脚步丈量着林海,冬去春来,足迹早已遍布林带的各个角落。他用实际行动,守护着前辈们用汗血打造出的这片花园。

花园已建好,精神永传承。今日的兵团人,接过了军垦战士屯垦戍边的大旗,以将花园建设得更加美好为使命,爱岗敬业、无私奉献,在这片土地上续写着时代的华章。

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。兵团人的勤劳勇敢,刻进骨髓、融入血脉。

再听一次那熟悉的歌声,“安下心来建设边疆,扎下根来搞生产,打下粮食堆成山,兵强马壮保国防。劳动的双手能够翻天地,戈壁滩上盖花园。”

这首歌曲,踏着历史的足迹一路走来,即使在今日,依旧有力量。

三

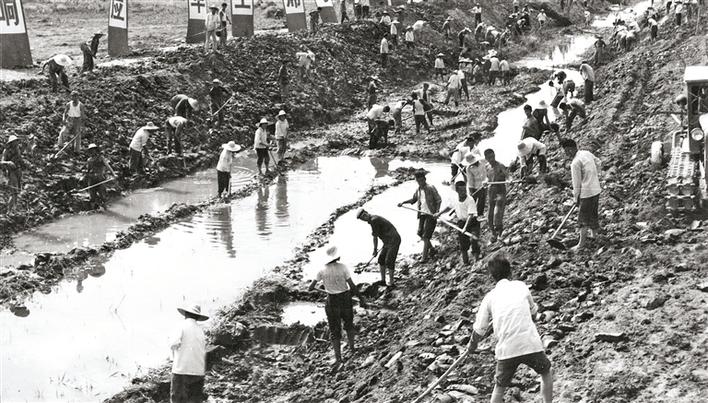

1976年,农二师二十九团机关干部和职工一道挖排碱渠,治理盐碱。图片据兵团日报资料库

70年前,唱着《戈壁滩上盖花园》这首歌,来自五湖四海的军垦战士在这片土地上扎了根;70年后,回放这首歌,来自全国各地的年轻人再一次集合,服务兵团、奉献兵团。

他们有一个共同的目标,就是为推进兵团高质量发展贡献力量,把这花园,建设得更加欣欣向荣。

“比起在一个足够好的地方工作生活,更棒的是与这个地方一起变得越来越好,更幸运的是以自己的青春陪伴和见证兵团的迅速发展。”第22届中国青年五四奖章获得者、2013年西部计划志愿者邵书琴动情地说。

2013年,邵书琴来到兵团,在三师托云牧场一待就是11年。11年间,托云牧场换了模样,道路平坦宽阔、房屋整齐如新,牧工生活愈加丰富多彩。

当问起邵书琴是否听过《戈壁滩上建花园》这首歌时,她肯定地点点头:“当然听过啊,如今,我作为新兵团人正在用实际行动,沿着前辈们走过的路继续奋斗着。”

历史的车轮滚滚向前,唯有经典历久弥新。这首经典歌曲,正穿越时空,鼓舞感召着新一代的兵团人,继续扎根、不懈奋斗。

回顾兵团70年的历史,是一部艰苦的奋斗史、奋进的发展史、辉煌的建设史。70年来,兵团人忠实履行使命,不断发展壮大这片花园。

1954年,兵团生产总值仅为1.18亿元;1995年首次突破100亿元;2012年突破1000亿;2016年突破2000亿元;2023年达到3696.58亿元。生产总值的不断突破,带动着职工群众共享胜利果实。

如今,在勤劳勇敢的兵团人的不懈努力下,兵团林草生态保护建设进入新的历史阶段,兵团城市建成区绿地面积不断扩大。截至2023年年底,兵团拥有林地总面积1605.9万亩、森林总面积1430.7万亩,森林覆盖率达15.08;绿地率由28.3%提高至38.53%,位居全国前列。

花园更具象的同时,职工群众的生活也发生了翻天覆地的变化。

农业机械化水平位居全国前列,新型工业化步伐不断提速,“兵团制造”逐步走向全国、面向世界,住房、教育、医疗等民生保障网越织越牢固……

“住上了宽敞明亮的楼房,用上了自来水、天然气,家门口就有公园、学校、医院,城市建得像花园一样。从‘地窝子’搬进高楼,这样的生活真是做梦都没想到啊。”扎根兵团70年、95岁高龄的一师阿拉尔市老军垦马朝武说起城市的发展变化,连连感叹“想不到”。

绿洲正在延伸,城镇正在崛起。如织的人流和车流汇聚起来了,广场建起来了,歌声又响起来了……

“劳动的歌声满山遍野,劳动的热情高又高……劳动的双手能够翻天地,戈壁滩上盖花园。”70年前,这首歌曲响彻天山南北;70年后,这首歌曲依旧广为传唱。戈壁滩,凭借几代兵团人的勤劳勇敢,早已变了模样。