兵团新闻工作者的内心独白

兵团新闻工作者的内心独白——

用心用情讲好兵团故事

编者按

4月,他们在山花烂漫的那拉提杏花谷,直播朵朵杏花竞相绽放的美丽场景;7月,他们在如火如荼的项目施工现场,报道项目最新进展;10月,他们在秋收一线,定格采棉机驰骋在一望无际的棉田的精彩瞬间……他们就是兵团的新闻工作者。

铁肩担道义,妙笔著文章。一直以来,兵团新闻工作者不仅用新闻人的视角观察兵团的发展变化,更用新闻人的担当精神讲述兵团故事、传播兵团声音,为兵团的新闻事业发展贡献自己的力量。

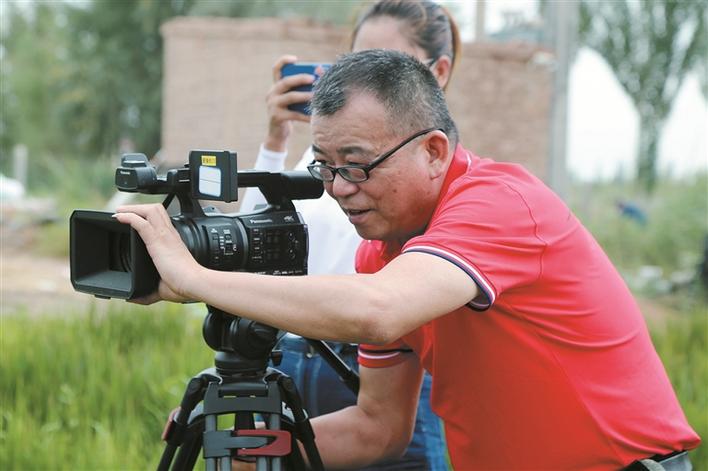

张涛:“好新闻都‘藏’在基层”

我叫张涛,是一师阿拉尔市融媒体中心的记者。从小,我就很爱听故事,也很喜欢给别人讲故事,因此,长大后,我选择成为一名记者。

张涛在一师四团拍摄职工群众春耕的场景(资料图片)。张涛 提供

为写出最新鲜、最接地气的稿件,去基层连队采访已经成为我的日常,全师16个团场的每个连队,几乎都有我和同事的足迹。我深知,好新闻都“藏”在基层,我主动去偏远团场蹲点。白天,我在田间地头采访职工群众,和他们一起拉家常;晚上,我就在电脑上敲打出一天的收获。虽然每天都很忙碌,但我的内心是快乐且充实的,我采写的新闻作品也多次获奖。

2014年的春节,为了拍摄一组一团职工群众过大年的图片,我们决定去一团二十四连。一大早,我们一行人就上了路,从阿拉尔市到一团二十四连有近200公里的路,在路过阿克苏地区阿瓦提县附近时,我们的车陷在了泥巴里。费了好大的劲,我们才把车从泥巴里拖出来,等到了连队,已经是黄昏时分了。我们每天冒着风雪采访拍摄,虽然很辛苦,但经常被职工群众的热情好客感动着,最终我们完成了《同是一家人,喜庆过大年》的稿件,受到了报社领导的表扬。

2020年2月的一个雪天,我要去四团采访一位兵团劳模。一大早,我就坐上了去四团的大巴车,经过6个多小时的颠簸,然后再乘坐四团文体广电服务中心工作人员的摩托车,才能到达目的地。因为雪天路滑,好几次摩托车打滑翻倒,我和驾车者被摔得鼻青脸肿,浑身都沾满了泥巴。到达采访对象家时,采访对象把准备好的热乎乎的羊肉汤端了上来,还热情地招呼我,让我们快进屋暖暖身体。这一刻,我的心中满是感动,仿佛有一股暖流涌遍了全身,我的鼻子酸酸的。那次的采访,是我和采访对象一边喝着羊肉汤,一边聊天完成的。

当记者是辛苦的,也是充实的。2024年,是我在兵团新闻战线上奋斗的第14个年头。14年来,我只专注做了一件事情——传递好党的声音,讲述好兵团故事。我也从新闻战线的一名“小兵”成长为记者中的“老家伙”。近五年来,我到团场连队企业机关授课20多场次,2000多人(次)通讯员受益,我将多年采访的经验和技巧毫无保留地传授给了他们。

如今,虽然时代在发展,新闻传播的形式出现了很大变化,但是,记者的责任却永远不会变。这个时代,仍需要有理想、奋力前行的新闻记者。

在以后的日子里,我会更加珍惜每一个或晴或雨的日子,每一段或明或暗的心境。我会继续讲好兵团故事,让读者充分感受方块字的力量。(兵团日报常驻记者张涛口述 兵团日报全媒体记者史进整理)

刘妍:“让更多人认识兵团、了解兵团”

我叫刘妍,是十三师新星市融媒体中心的一名记者,从事新闻工作已有17个年头。

10月30日,刘妍在学习业务知识。任慧 摄

从东天山之巅到茫茫戈壁,从边境口岸到大棚果园,从高新企业到农牧团场,作为一名记者,十七年来,我几乎踏遍了十三师的每一片土地,用自己的双眼观察着社会经济变迁,用手中的笔与镜头记录十三师新星市的变化。

十几年记者生涯,我也曾有过想不出好选题时的手足无措,有过挑灯夜战到凌晨三、四点后的身心俱疲,有过文稿、图像完成后没有达到预期的遗憾,还有过被采访对象拒绝后的失落……然而这些困难都只是暂时的,并不影响我对这份工作的热爱。因为每当一篇篇我精心采写的稿件获得读者的共鸣,或新闻作品获得奖项时,我的心里都会涌出满满的自豪感和满足感。

我仍然清晰地记得,当年我采访红星二场96岁的老兵薛元生时,他用那双闪着光的眼睛看着我,并对我说:“党让咱干啥,咱就干啥!”

我记得,采访全国人大代表、全国巾帼建功标兵、黄田农场职工朱广兰时,她用坚定的语气说:“我做得还不够,我要继续带领更多职工群众一同致富!”

我还记得,全国公安系统“二级英雄模范”、第六届兵团道德模范、十三师巴里坤垦区公安局国保大队原大队长巴合提·沙发尔别克警号重启仪式上,迪丽努尔·巴合提面向人民警察警旗庄严宣誓:“我将视130285警号为终生荣誉,继承父亲红色基因,献身崇高的人民公安事业。”

他们的敬业精神感动着我,鼓舞着我,也感染着我,而我也从一次次的采访中变得更有“力量”,变得更加“丰盈”。

脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。十七年的风风雨雨、苦辣酸甜让我理解了记者这份工作的意义,它不仅是荣耀,更是责任。

作为时代发展的见证者,未来我将更好地锻炼自己的脚力、眼力、脑力、笔力,继续用笔和镜头捕捉平凡而伟大的瞬间,讲述那些感人至深的故事,传递催人奋进的力量,让更多的人认识兵团、了解兵团。(刘妍口述 兵团日报全媒体记者史进整理)

郭晓维:“一路感动,一路收获”

我叫郭晓维,是五师双河市融媒体中心的一名记者。从事新闻工作已有23年。

郭晓维在五师双河市开展的文旅活动现场进行采访(资料图片)。周常乐 摄

记者这一职业,让我有机会去更多地方,了解更多人的喜怒哀乐,被他们感染着,并不断从中获取向上的力量。提起相机、带上采访本,我宛如战士在新闻的战场上冲锋,一路感动,一路收获。

记得采访“中国好人榜”助人为乐好人、八十四团九连职工吕百惠之前,我先采访了八十四团文体广电服务中心的记者胡丹丹,她此前曾多次采访过吕百惠。

我问胡丹丹:“你对吕百惠有什么印象?”胡丹丹告诉我:“你注意看她的手。”

吕百惠的那双手,关节粗大,甚至已经变形,手背上遍布着褐色的纹路,原本该是柔软的掌心却是硬的。吕百惠用这双手开荒千余亩,年收入近百万元。她本人获得了“兵团优秀共产党员”“兵团五一巾帼标兵”“兵团三八红旗手标兵”“兵团五一巾帼奖章”等诸多荣誉。

采访完吕百惠,了解了她的奋斗过程,我被她那种不向命运低头,在生活中勇往直前、在岗位上不懈奋斗的精神所震撼,回来写稿时感觉非常顺利,文字带着真情流淌出来,这篇稿件刊登后获得了众多好评。

2021年6月26日,五师双河市举行庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会。会场上,11名老党员起身列队上台领取“光荣在党50年”纪念章。这些老人中,年龄最大的已92岁,走路都需要搀扶,但是就在这短短的几十步里,他们挺直身体,尽力让蹒跚的脚步走得稳健。当白发苍苍的老人佩戴着纪念章,捧着鲜花走下台时,会场里响起了热烈的掌声。在那一刻,我被老党员们对荣誉的珍视感动了,他们走过的这几十步,于我而言,像是接受了一次精神洗礼,让我备受激励和鼓舞。

职业习惯告诉我,发放“光荣在党50年”纪念章时,一定还有着许多感人的故事。于是我相继了解到新华社区为配合发放工作,全体工作人员连夜布置会场的故事;师市总医院在发放前,专门派出摄影师,跟随每一位老人,拍摄他们在领奖前后的一系列变化。于是我完成了《光荣在党 永远爱党——师市颁发“光荣在党50年”纪念章的故事》稿件,这篇稿件也成为《北疆开发报》庆祝建党一百周年系列报道中的亮点之一。

工作中,当我把采访对象的故事写出来时,我会再一次被他们用敬业奉献的精神感染。他们的精神给我带来巨大的感动,也让我更加明白记者这份职业的意义。我始终坚信记者一定要抵达现场,深入一线,才能写出最真实、最接地气的稿件。

成为一名优秀的记者是我的奋斗目标。未来我会继续用心、用情创作出更多有温度、有深度的新闻作品,努力用手中的笔和相机,讲好兵团故事。(兵团日报常驻记者郭晓维口述 兵团日报全媒体记者史进整理)

蒋琦:“有一种力量引领我前行”

我是三师图木舒克市融媒体中心的记者蒋琦,已在新闻工作岗位上工作5年有余。我走过戈壁沙漠、边境沿线,其中让我印象最深的,是巍峨的昆仑山和生活在山脚下的职工群众。

蒋琦近照(资料图片)。蒋琦 提供

上山!上昆仑山!说起昆仑山,在我的第一印象中,它美丽又神秘,总是让我心神向往。更让我好奇的是,生活在山脚下的职工群众,他们的生活是什么样的?

2023年4月16日,三师图木舒克市叶城二牧场举办杏花镇建镇揭牌仪式,我有幸前往地处昆仑山腹地的叶城二牧场,与那里的职工群众一同见证这一喜事。

高山巍峨,上山的路途陡峭而崎岖。叶城二牧场始建于1953年3月,距图木舒克市460公里,与叶城县三乡一镇接壤。杏花镇以杏花为名,寓意欣欣向荣、幸福美好。

远处是巍峨的高山,头顶蔚蓝的天空,随着车辆驶入场镇,笔直的道路两旁盛开的杏花吸引了我的目光。当揭牌仪式正式开始时,锣鼓声响起,叶城二牧场的职工群众舞龙舞狮,一同欢庆,职工群众脸上质朴又灿烂的笑容,也感染了我,让我很想融入他们。

叶城二牧场海拔高、气温低。在这样的生产生活条件下,叶城二牧场的基础设施越来越完善,产业也越来越兴旺,职工群众的生产生活条件得到极大改善。这样幸福又美好的生活,是叶城二牧场所有职工群众,用勤劳的双手艰苦奋斗得来的!

70年来,叶城二牧场厚植“红色基因”,先后涌现了“驴背上的医生”姜万富、“亚克西连长”刘前东、“昆仑山上的姐妹花”古再丽·艾依迪、古再丽努尔·阿布拉等先进典型人物,这正是一代代兵团人始终不忘初心、牢记使命的真实写照,也是一代代场镇人不断用行动诠释兵团精神和胡杨精神、老兵精神的时代印证。

我从内心深处感受到了兵团精神的力量,这种力量引领着我前行。作为一名记者,就应该深入一线,用手中的纸笔和相机,采写出更多更好的新闻作品,履行好新时代新闻工作者的职责。(蒋琦口述 兵团日报全媒体记者史进整理)