保护传承非遗 赓续历史文脉丨让珍贵文化遗产焕发新活力

保护传承非遗 赓续历史文脉丨让珍贵文化遗产焕发新活力

编者按:

源浚者流长,根深者叶茂。文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,文化遗产保护传承事关国家文化安全和永续发展。

近年来,兵团高度重视非物质文化遗产保护工作,非物质文化遗产保护事业进入系统性保护新阶段,在新时代呈现出保护传承发展的新气象,也涌现出一批保护传承非物质文化遗产、弘扬中华优秀传统文化实绩显著的先进个人。

今日,让我们走近三名“全国非物质文化遗产保护工作先进个人”,倾听他们履职担当尽责,积极推动非物质文化遗产保护事业再上新台阶的心声。

以非遗之光,点亮兵团军垦文化

11月19日,张伟(左一)参加“打起手鼓唱起歌”首届中国新疆民间艺术季第三轮遴选活动(民间音乐类)。张伟 提供

自2010年踏入石河子市群众艺术馆的大门,我便与非遗结下了不解之缘。这不仅仅是一份工作,更是我内心深处对传统文化的热爱与执着。

在这段工作旅程中,我始终致力于挖掘、保护和传承非遗。通过不懈努力,八师石河子市的非遗项目数量持续增长,我们成功申报了6个兵团级和28个师市级非遗项目。同时,代表性非遗传承人队伍也在不断壮大,包括2位兵团级和42位师市级代表性非遗传承人。这些成就,让我深感自豪,也更加坚定了我继续前行的决心。

群众艺术馆作为文化传承的重要阵地,我深知其重要性。因此,我积极发挥群众艺术馆的职能,推动非遗的传播和发展。我组织策划了一系列非遗展览、讲座和演出活动,让更多人有机会近距离接触和了解非遗。同时,我也十分重视发掘培养非遗传承人,通过举办培训班、开设课程等方式,提高非遗传承人的技艺水平和文化素养。

在推动非遗传播和发展的同时,我深刻思考如何将非遗与兵团军垦文化相结合。非遗是中华民族传统文化的瑰宝,它蕴含着丰富的历史内涵和艺术价值;而兵团军垦文化是兵团特有的精神财富,它承载着兵团人的奋斗历程和坚韧品质,将非遗与兵团军垦文化相结合,不仅可以丰富兵团军垦文化的内涵,也可以让非遗在兵团焕发出新的生机。

为了实现这一目标,我深入基层一线,了解兵团人的生活和情感。我走访了许多军垦老前辈,听他们讲述当年的奋斗历程和感人故事。这些故事不仅让我深受感动,也为我将非遗与兵团军垦文化相结合提供了素材和灵感。

我尝试将非遗元素融入兵团军垦文化的表现形式中。例如,在军垦题材的文艺创作中,我引入了民间舞蹈、传统音乐等非遗元素,使作品更具文化内涵和更强烈的艺术感染力。同时,我鼓励非遗传承人走进军营、企业、社区等场所,展示他们的技艺和作品,让更多人了解非遗和兵团军垦文化的魅力。

此外,我还积极参与策划和组织一系列以非遗和兵团军垦文化为主题的活动,例如军垦文化节、非遗展览等,这些活动不仅展示了非遗和兵团军垦文化的独特魅力,也更加深入地促进了两者之间的交流与融合。

为了让非遗更加深入人心,我积极将非遗引入军营、企业、社区、乡村、学校等场所,并指导部队战士、群众、师生学习舞狮、舞龙等传统技艺,让他们在感受传统文化魅力的同时,激发起对中华文化的自豪感。我还深入基层一线,用传统文化的语言和艺术表现形式讲述兵团故事,让更多人了解兵团的历史和文化。

在南疆挂职期间,我致力于让当地的职工群众了解非遗,协调组织国家级非物质文化遗产代表性项目豫剧、秦腔等走进校园,让大中小学生能够近距离观看传统艺术表演,学习中华优秀传统文化。这不仅有助于学生树立中华民族共同体意识,也能够让非遗在年轻一代中得到更好的传承和发展。

多年来,每逢元宵节我都会带领团队悉心筹备军垦大联欢活动。我们诚邀各单位参演队伍共襄盛举,从民间传说到四大名著人物,从中华传统武术到太极表演,再到民族舞蹈、马术等,多元文化交织在一起,让元宵节成了师市人民翘首以盼的节日。

我一直努力让非遗在新时代绽放出新的光彩。非遗不仅是历史的记忆,更是新时代的活力源泉。因此,我非常注重非遗的创新发展,鼓励非遗传承人在保持传统技艺的基础上,融入现代元素和时尚理念,创作出更多符合当代审美需求的非遗作品。

多年来,我始终坚守在传播和保护非遗的第一线,用非遗点亮了兵团军垦文化,赋予了兵团军垦文化新的内涵。我相信,只要我们用心去发掘、传承,非遗一定会在新时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。

(八师石河子市群众艺术馆馆长、研究馆员 张伟 口述 兵团日报全媒体记者阿热依·热依哈巴提 整理)

戏曲之路,与兵团同行

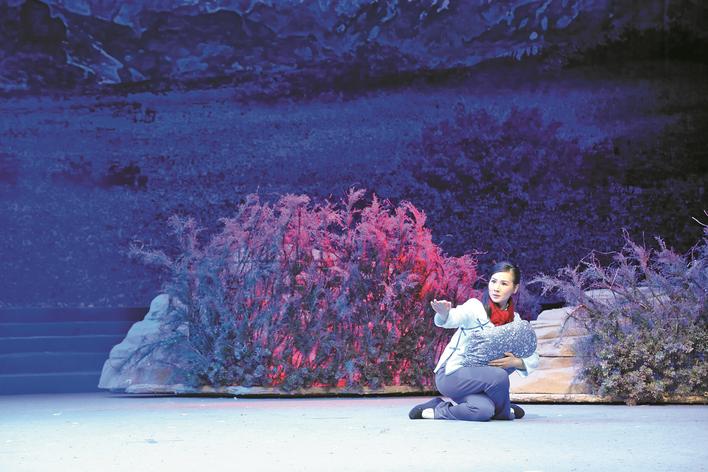

张培培在兵团豫剧团原创豫剧《戈壁母亲》中的扮相(资料图片)。张培培 提供

我叫张培培,1990年出生于河南商丘,一个与戏曲有着不解之缘的地方。

我的父亲是一位民间唢呐艺人,从小我就跟随他四处唱戏,那些经典的唱段如“有为王我金殿上观看仔细……”“在宫院我领了万岁旨意……”深深地烙印在我的心中。

庙会唱大戏时,我总是那个穿着小花棉袄,蹲在戏台下看得津津有味的小女孩。父母见我对戏曲如此痴迷,便决定送我到戏曲学校学习。

2006年,我从戏曲学校毕业,怀揣着对戏曲的热爱,我和同学们一起来到了新疆,加入了兵团豫剧团,成了一名专业戏曲演员。在这里,我遇到了许多老演员,在他们的悉心指导下,我逐渐在戏曲舞台上崭露头角。

2023年4月10日晚,由我领衔主演的豫剧《解忧公主》在乌鲁木齐剧场上演,观众们的掌声和喝彩声让我深感自豪。这部剧讲述了解忧公主为了大汉江山和黎民百姓的安宁,毅然割舍爱恋踏上和亲之路的故事。而我,正是那个在舞台上用戏曲演绎这段历史的演员。

回望过去,2007年是我人生中一个重要的转折点。那一年,兵团豫剧团筹备豫剧现代戏《天雪》,我有幸被选为女主角香兰。然而,初入角色时我遇到了很大的困难,我不明白什么是兵团,也不理解兵团精神和兵团人的特质。于是,老演员们利用休息时间,给我讲述兵团的历史,让我逐渐明白了老一代兵团人面对严酷自然环境时的坚韧和奉献。就这样,在老演员们的帮助下,我顺利出演了人生中第一部大剧。

此后,我相继出演了《大漠胡杨》《戈壁母亲》《花木兰》《西厢记》等几十个剧目,积累了丰富的经验。每一次演出,都是我对戏曲艺术的热爱和追求的体现。我深知“台上一分钟,台下十年功”的道理,为了演活人物角色,我会对着镜子练习无数遍,直到每一个动作、每一个眼神都恰到好处。

2019年,我迎来了职业生涯中的一个重要时刻。在第29届中国戏剧梅花奖现场竞演活动中,我凭借在大型现代豫剧《戈壁母亲》中饰演柳月季一角,获得了中国戏剧表演艺术最高奖——梅花奖。那一刻,我感到所有的努力和付出都是值得的。

在兵团的日子里,我不仅是一名戏曲演员,更是一名非遗传承人。我深知豫剧作为中国传统戏曲的重要流派,承载着丰富的历史和文化内涵。因此,我在演出的同时,也积极参与豫剧的传承和推广工作。我走进校园,为孩子们讲述豫剧的历史和魅力,教他们唱戏、学戏,让他们感受中华优秀传统文化的独特魅力。我还积极参与各种戏曲交流活动,与同行们分享经验,共同推动豫剧的传承和发展。

为了让非遗在新时代绽放出新的光彩,我不断创新和尝试,我与其他艺术形式进行跨界合作,如与舞蹈、音乐、美术等领域的艺术家共同创作,让豫剧在保留传统精髓的基础上,融入更多现代元素和创意,这些尝试吸引了更多年轻观众的关注和喜爱。

如今,我已经在兵团度过了近20年时光,这里已经成了我第二个家乡,我深深地爱着兵团这个大家庭。多年来,我积极参加兵团组织开展的文化下基层等系列演出,几乎走遍了兵团的各个团场。我希望通过我的努力,把戏曲的种子播撒到每一个角落,让中华优秀传统文化得以传承,让豫剧之花在大漠戈壁扎根。

今后,我将继续我的戏曲之路,与兵团同行,用戏曲演绎更多故事,传递更多正能量。同时,我也将继续致力于非遗的传承和推广工作,让更多人了解和喜爱中国传统戏曲文化。我相信,只要心中有梦,脚下就有路。在新时代的征程上,我将继续发挥自身作用,让非遗绽放更加绚丽的光彩。

(兵团豫剧团演员队副队长、一级演员 张培培 口述 兵团日报全媒体记者阿热依·热依哈巴提整理)

深耕非遗,坚守对传统文化的热爱

吴新锋(左一)在石河子大学新疆非物质文化遗产研究中心展厅向参观者介绍非遗保护传承情况(资料图片)。吴新锋 提供

2024年10月28日是一个值得铭记的日子,这天,我国文化和旅游部在其官网发布了表彰决定,我有幸被评为全国非物质文化遗产保护工作先进个人,这是对我多年来致力于非遗保护工作的最大肯定。

自2011年石河子大学新疆非物质文化遗产研究中心成立以来,我就与非遗结下了不解之缘。这个研究中心不仅是我学术研究的阵地,更是我心中那份对传统文化的热爱与坚守的寄托。

多年来,我与团队成员一起整合跨学科研究力量,深入新疆每一个角落,对非遗进行细致调查研究。我们聚焦于非遗和文旅的融合,努力让这些珍贵的文化遗产在现代社会焕发出新的活力。2021年,我们出版了新疆高校首部非遗概论教材《新疆非物质文化遗产概论》,这部书不仅是我们的学术成果,更是一次对新疆非遗的系统梳理和传承。

同时,我还对昆仑文化和西王母文化进行了研究,从而对古老而神秘的新疆文化有了更深刻的理解。当前,国家正在大力推进昆仑国家文化公园的建设,我深感荣幸能够为此贡献自己的力量。通过我的研究,我希望能为昆仑国家文化公园的文化内涵挖掘、展示和保护提供有益的参考和建议,让更多人了解和热爱这一独特的文化遗产。

在非遗传承人的培养上,我与团队成员付出了大量的心血。我们先后开展了15期中国非遗传承人研培计划项目,培训了600余名来自新疆和兵团的非遗传承人,他们有的是技艺精湛的老艺人,有的是对非遗充满热情的年轻人。通过培训,这些非遗传承人的技艺得到了提升,对非遗的认识也更加深刻。

另外,我积极参与非遗的传播与普及工作。我曾受邀为自治区党委理论学习中心组做专题辅导讲座,深入阐述非遗在文化润疆工作中的重要作用。我还向自治区党委主要领导提交了“非遗助力文化润疆咨政要报”,其中有关“建设新疆非物质文化遗产馆”的建议被自治区采纳。2024年9月19日,新疆非物质文化遗产馆已建成启用,这也是我多年来努力推动非遗保护工作的一项重要成果。

在我的工作中,我始终坚持将非遗与兵团军垦文化相结合。兵团军垦文化是新疆特有的一种文化现象,它承载着兵团人的奋斗历程和坚韧精神。我将非遗元素融入军垦文化的表现形式中,让两者在相互交融中焕发出新的生机。我相信,这种文化的融合不仅是对非遗的一种传承和创新,更是对兵团军垦文化的一种丰富和发展。

为了更好地让非遗在新时代绽放出新的光彩,我不断发挥自身优势,利用现代科技手段推动非遗数字化、网络化发展,我带领团队成员积极探索非遗与互联网、大数据、人工智能等技术的融合路径,打造了一系列具有创新性和互动性的非遗产品,这些产品不仅丰富了非遗的传播方式,也提高了公众对非遗的认知和兴趣。

同时,我还积极参与非遗国际交流与合作,通过参加国际非遗展览、论坛等活动,积极推广新疆非遗,让世界更多了解和认识我们的传统文化,并积极引进国际先进的非遗保护理念和技术,为新疆非遗保护工作注入新的活力和动力。

回首过去,我深感自己在非遗保护工作中所取得的成就离不开团队成员的支持和合作。展望未来,我将继续坚守在非遗保护工作第一线,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。

(石河子大学新疆非物质文化遗产研究中心主任、教授 吴新锋 口述 兵团日报全媒体记者阿热依·热依哈巴提 整理)