保护传承非遗 赓续历史文脉丨当好兵团非遗传承“守艺人”

保护传承非遗 赓续历史文脉丨当好兵团非遗传承“守艺人”

编者按:

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,保护好、传承好、利用好非物质文化遗产,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义。非遗保护与传承,是一代代“守艺人”记忆与技艺的承续,离不开一批批优秀人才的引领和担当。在兵团,有一群坚守初心、坚持创新的非遗传承人。他们把保护传承和开发利用有机结合起来,让非遗在新时代焕发新活力、绽放新光彩。

杨新平:铁笔生花印烙岁月

兵团日报全媒体记者张美玲

一块木板、一支铁笔,随着笔尖落下,一阵青烟腾起,一道优美的线条便在木板上显现出来。11月11日,在九师一六四团兵团非物质文化遗产杨新平现代套彩烙画展览馆里,记者看到十几名青年在杨新平的指导下,神情专注地创作现代烙画作品。

“我经常上杨老师的课,我觉得烙画是一门神奇的艺术,将烙痕与木质材料完美融合,不仅色彩持久,还具有极高的艺术价值。”一六四团志愿者杨飞告诉记者。

杨新平是一六四团七连的一名职工。年轻时,他在河南老家接触到了烙画艺术,产生了极大的兴趣。此后,他便开始尝试创作烙画。在创作烙画的过程中,他对烙画的制作技艺进行多次改进,并尝试用有机颜料为烙画上色,创作出现代套彩烙画,深受大众喜欢。

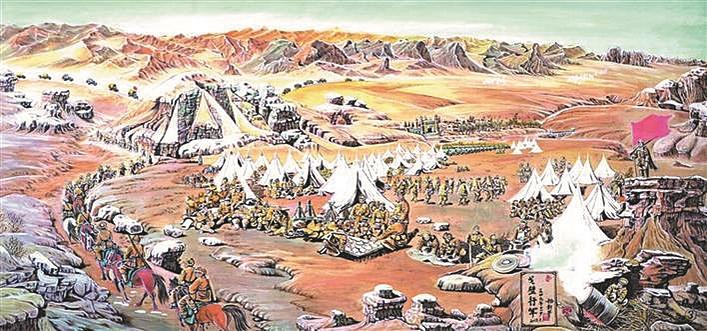

现代套彩烙画《戈壁行军》。 杨新平作

作为一名兵团人,杨新平创作的作品离不开他脚下的土地。近几年,他的足迹遍布兵团的师市和团场,为创作现代套彩烙画积累了丰富的素材。

在积累素材的基础上,杨新平结合自己探索出来的精妙绝伦的现代套彩烙画技艺,接连创作了“军垦情系列”“胡杨情系列”“军垦记忆系列”“地窝子的春天”等一大批兵团题材的作品。

杨新平的现代套彩烙画,风格独特、内容引人,受到业界广泛赞誉。这些年,他的作品获得第九届中国民间文艺山花奖·优秀民间工艺美术作品奖、首届中国(苏州)民间艺术博览会精品奖、兵团第一届“绿洲文艺奖”等多个荣誉。

2009年,杨新平的现代套彩烙画被评为兵团非物质文化遗产。从2016年起,杨新平每年都有新的作品获评兵团文艺精品工程扶持项目。2021年,他的作品入选文化和旅游部的乡村文化和旅游能人支持项目。

如今,他在创作的同时,还致力于传承烙画技艺。他积极参与各类文化活动,走进校园、走入社区,在弘扬中华优秀传统文化的同时,将兵团现代套彩烙画技艺的接力棒传到年轻人和孩子们手上。“我希望通过自己的努力,让更多人了解烙画、爱上烙画,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的一份力量。”杨新平说。

2015年,杨新平在一六四团中学举办了民间艺术培训班,自费购买教材、美术用具,手把手教学生制作烙画。几年来,他义务培训学生累计达3000多人次。

2022年,一六四团兵团非物质文化遗产杨新平现代套彩烙画展览馆开馆后,他便常在馆内为来往观众介绍烙画技艺。

杨新平在创作现代套彩烙画(资料图片)。兵团日报全媒体记者陈洋 摄

今年,杨新平创作了现代套彩烙画《兵团辉煌70年——军垦赞歌》。这幅作品长33.6米,分为凯歌进疆、沙漠剿匪、屯垦戍边、改革开放、走进新时代5个部分,展现了70年来一代又一代兵团人用青春和汗水建设美丽家园、守卫祖国边陲的美好画面。谈到创作这幅套彩烙画的初衷时,杨新平说:“今年是兵团成立70周年,我想用烙画来记录、赞美兵团,弘扬兵团精神,让更多人通过我的作品了解兵团、爱上兵团。”

项目名称:现代套彩烙画

列入年份:2009年

项目简介:

烙画又称火笔画,是用烙铁在物体上熨出烙痕制作的画。烙画创作在把握火候、力度的同时,注重“意在笔先、落笔成形”。

烙画不仅有中国画的勾、勒、点、染、擦、白描等手法,还可以烫出丰富的层次与色调,具有较强的立体感,酷似棕色素描和石版画。因此烙画既能保持传统绘画的民族风格,又可以达到西洋画严谨的写实效果,给人以古朴典雅、回味无穷的艺术享受。

现代套彩烙画,发轫于传统烙画。兵团的现代套彩烙画是伴随着兵团的发展而发展的,兵团民间艺人在继承传统烙画制作技艺的基础上,通过改进创新,形成独特风格,不断满足人们多样化、个性化生活需求。

传承人:九师一六四团七连职工 杨新平

谭木:传承创新 实力“出圈”

兵团日报全媒体记者谌慧

谭木(右下)在指导年轻演员做杂技动作(资料图片)。谭木 提供

“大家休息一下,等会儿我们再来一遍。”11月18日,兵团杂技团编导、演员谭木正在和杂技演员们一起为蛇年春晚排练大型原创杂技剧《孟母三迁》节目选段。

“一个杂技节目的成型至少需要1年时间,要不断地打磨、加工。一个优秀的杂技节目需要几年时间的沉淀,才能够登上艺术高峰,给观众带来视觉上的艺术盛宴。”谭木感慨道。作为艺术演员,要勤学苦练,耐得住寂寞,才能成为一名优秀的杂技演员。

有着多年杂技演员经历的谭木,更能从杂技演员的角度思考问题,为杂技学员们制订符合其自身条件的训练计划,明确表演方向。为了使演员在节目中更加贴合角色,表演更加出彩,谭木还经常为他们“开小灶”。谭木告诉记者:“在兵团杂技团,学员们基本功学扎实后,教练就会在毕业前的一两年根据他们的基本情况规划发展方向。这样,学员不仅能够提前做好心理准备,还能在练习时更有动力。”

如今,兵团杂技团已经形成了学员、见习演员、演员三个梯队的杂技队伍。这也是近20年来兵团杂技团人员结构最完善的一支队伍。在此基础上,兵团杂技团的节目创作模式不断改进。编导创作时首先研究故事、主题,再根据情节筛选、配置杂技技巧。

杂技是“把后背交给对方”的艺术,是关于人的艺术。作为辛氏杂技第六代传承人,谭木致力于不断修炼杂技“真功夫”,给观众带来奇妙的享受。“一个杂技团的实力强不强,要看演员们的顶(鼎)功行不行。‘顶’是杂技三大基本功(腰腿、跟头、顶)中的一项,也是其中难度最大、最难保持、使用量最大的一项专业技术。当然,这也是我们兵团杂技团压箱底的绝活。以顶(鼎)功为基础编排的杂技节目《生命之旅——男子倒立技巧》《春之韵——女子倒立技巧》在国际上斩获了几个大奖。”

作为一门肢体艺术,杂技不受语言限制,深受全世界观众喜爱。杂技是讲好兵团故事的绝佳表现形式。“中国杂技的惊、奇、险让世界赞叹,如何才能将观众的即时兴趣更长久地留在他们心中?我想,对于杂技这门艺术来说,要发展下去、被人记住,除了有意境、有意味,还必须有故事情节、有文化底蕴,这也是我一直在做的工作。”谭木说。

项目名称:兵团杂技

列入年份:2020年

项目简介:

兵团杂技团自1951年建团以来,在杂技艺术发展中做了许多新的尝试,使杂技艺术从陈旧的表演形式中解放出来,让杂技表演舞台艺术化。兵团杂技不断汲取中华传统杂技艺术精华,扬弃、继承、转化、创新,与音乐、舞蹈、剧情、现代舞台艺术等多种元素相结合,使其更具思想内涵和艺术性、观赏性。

兵团杂技有着高、难、新、奇、美等艺术特征。近年来,兵团杂技团始终坚持守正创新、精品立团,创作了大批具有浓郁地域特色和兵团特点的优秀杂技作品。兵团杂技的传承从延续过去世家相传、口口相传的师徒教学模式,发展为以团办学、系统培训,全方位多角度培养杂技学员,扩充后备力量。

传承人:兵团杂技团编导、演员 谭木

罗辅江:守住初心 淬炼美味

兵团日报全媒体记者陈琼

在一师阿拉尔市举行的2024“春雨工程”河南南阳文化志愿服务边疆行活动中,罗辅江(右三)和徒弟们向游客展示塔河美食“馕坑四宝”的制作过程(资料图片)。罗辅江 提供

11月17日,在一师阿拉尔市上海风情街的塔河美食“馕坑四宝”餐厅里,前来品尝美味的食客络绎不绝。

“今年我们接待了很多旅游团,有的来自上海、台湾、香港等地,有的来自马来西亚、新加坡等国家。最忙的时候,我们一天接待了20多桌客人。”塔河美食“馕坑四宝”兵团非物质文化遗产传承人罗辅江说,他家的餐厅是来一师阿拉尔市的游客不会错过的“打卡”地之一。谈起生意兴隆的秘诀,罗辅江笑着说:“守住初心,淬炼美味,诚信经营,就不怕没有回头客。”

来新疆和兵团游玩,吃顿香喷喷的烤肉,是很多游客的选择。20余年来,罗辅江一直坚持精心制作各种烤肉。

“‘馕坑四宝’精选当地的‘昆岗羊’‘塔河鱼’‘树上鸡’‘沙漠兔’等食材,经秘制酱料腌制后,在馕坑里烘烤而成。”罗辅江说。

在罗辅江看来,烤肉作为西北地区常见的传统美食,吃的就是一个新鲜。

“我们选用食材极为严格,羊要选用8至12公斤的羊羔,鱼要选用塔里木河的草鱼,鸡要选用2公斤左右的散养果园鸡,兔要选用2公斤左右的散养沙漠兔,当天宰杀,当天烤制,保证食材新鲜。”罗辅江一直保持着精选原材料这份初心。他烤制的“馕坑四宝”深受大家喜爱。

此外,“馕坑四宝”的烤制过程也颇为讲究。制作烤全羊用果木做燃料,将果木放置在馕坑中充分燃烧,再用盐水熄灭明火,将处理好的羊挂靠在馕坑壁上,堵住坑口,连焖带烤90分钟。经过烤制,烤全羊外皮金黄油亮,盐水形成的水蒸气让羊肉咸味适中,更加鲜嫩。

说起“馕坑四宝”的诞生过程,罗辅江的话语里透着自豪:“新疆菜好吃,新疆人也都是热心肠。多亏了我的师傅,没有他的传授,就没有我的今天。”

1990年,罗辅江从四川省泸州市来到新疆,在和田市一家特色美食餐厅找到了帮厨的工作,馕坑烤肉的制作技艺也是这个时候学会的。

“师傅人特别好,他耐心教我选肉、腌肉、烤肉,我学会了各种新疆传统美食的做法。”谈及那段经历,罗辅江倍感温暖。1994年,他辗转来到一师发展,担任一家大酒店的主厨,潜心研究馕坑肉系列菜品。

2010年,罗辅江在一师阿拉尔市开了一家名为塔河美食“馕坑四宝”的餐厅。餐厅凭借美味可口的各种烤肉迅速走红,不少食客慕名而来。

随着“馕坑四宝”火出圈,罗辅江也遇到了让他深感自豪的三件事:一是曾有支青专程从上海市来到一师阿拉尔市,只为吃他做的“馕坑四宝”,之后老人把一份烤制好的“馕坑四宝”空运到上海,分享给了亲戚朋友;二是2017年,塔河美食“馕坑四宝”作为一师阿拉尔市的美食文化代表之一,亮相中央电视台财经频道的“魅力中国城”节目,在全国范围内“圈粉”;三是2020年,塔河美食“馕坑四宝”入选第四批兵团级非物质文化遗产代表性项目名录,罗辅江也成为塔河美食“馕坑四宝”非物质文化遗产传承人。

肩负非遗传承人的责任,罗辅江越干越有劲。他把塔河美食“馕坑四宝”餐厅的店面扩大到了1000平方米,吸纳了20余人就业。他还带着“馕坑四宝”制作技艺走进塔里木职业技术学院,让学生了解非遗,热爱非遗,助力该项技艺薪火相传。

“阿拉尔是我的第二故乡,塔河水滋养了‘馕坑四宝’这道美食,在未来的日子,我将坚守初心,让这道舌尖上的非遗美味传得更远。”罗辅江说。

项目名称:塔河美食“馕坑四宝”制作技艺

列入年份:2020年

项目简介:

塔河美食“馕坑四宝”的食材选自一师阿拉尔市特色原生态的“昆岗羊”“塔河鱼”“树上鸡”“沙漠兔”,用特制的馕坑烤制而成,在烤制过程中,需要掌握好火候和时间,以确保食材的口感,烤制完成后,将食材取出,撒上秘制调料即可。“馕坑四宝”的特点是外焦里嫩,味香可口,深受当地人和游客的喜爱。

“馕坑四宝”的具体制作过程包括:建造馕坑、选购原料、秘制酱料、腌制晾干、果木烧烤、出品上桌等。其中,馕坑是用当地传统的建造工艺制作成的。这种土制馕坑,不仅结实且受热均匀,烤出来的食物还有独特的香味。

传承人:塔河美食“馕坑四宝”餐厅经营者 罗辅江

憨莉:爽口凉皮 香飘四方

兵团日报全媒体记者陈琼

石河子凉皮历史悠久,它融合了新疆的地域特色和多元文化,是新疆人最爱的美食之一。每当炎炎夏日,很多游客都会开车到八师石河子市,吃上一碗酸辣可口的凉皮。香醋的酸爽,芝麻粉、花生碎的浓香,黄瓜的清新,面皮的筋道,似乎只有那口熟悉的老味道,才能抵挡夏日的燥热。

憨莉制作的石河子凉皮(资料图片)。白清宝 摄

11月18日,在八师石河子市白家三凉店里,憨莉在耐心地教徒弟孙子轩制作传统手工凉皮。

作为石河子凉皮制作技艺第三代传承人,今年63岁的憨莉已经做了36年凉皮。如今,她依然坚持传承这门手艺。“纯手工制作的凉皮吃起来更筋道,有一股麦香味,这是很多人记忆中小时候的美味。”憨莉说。

青年时代的憨莉就对凉皮这一传统美食充满了热爱。经常看姥姥、妈妈做凉皮,耳濡目染中,她很快熟练掌握了凉皮制作工艺。

1988年,憨莉遇到了自己人生中的第一道坎——下岗。面对下岗,有人失意颓废,难以走出阴影;有人寻找机会,大干一番。憨莉属于后者。

“1988年,为了一家人的生计,我摆起了凉皮摊,推着小车走街串巷卖凉皮,那时候一份凉皮才4角钱,大家都喜欢我家凉皮的味道,走到哪儿顾客跟到哪儿。”憨莉回忆道。

憨莉(左)在教徒弟制作石河子凉皮(资料图片)。白清宝 摄

之后,憨莉又进入一家工厂食堂工作,专门给员工做凉皮。后来,她和丈夫白清宝开了白家三凉店。30多年来,憨莉的凉皮事业越做越大,在八师石河子市有了响当当的名号。

“石河子凉皮的制作工艺十分讲究,选料是关键。”憨莉坚持选用当地优质的冬小麦面粉,确保凉皮的口感。在和面环节,她凭借丰富的经验,掌握着恰到好处的水、面比例和揉面力度,使面团不仅有韧性,还不会过硬。

“洗面是一个重要的步骤,将和好的面团放入水中反复揉搓,直到洗出面筋为止。”憨莉说,这个过程需要耐心和细心,稍有不慎就会影响凉皮的品质。

洗完面后,沉淀下来的面糊就是制作凉皮的原料。经过过滤、发酵、蒸熟、烫皮、冷却等工序,薄如蝉翼的面皮就做好了。在憨莉看来,石河子凉皮的精华就在面皮上,面皮的薄度为0.8毫米至1毫米,被人们称为最薄面皮。

“制作美味可口的凉皮,熬卤汤是灵魂。”憨莉说,石河子凉皮是可以喝汤的凉皮。把葱段、姜片和花椒、八角、草果、香叶、桂皮等10余种香料,按一定比例配好熬制汤汁,调料的配比是出味的关键。这些年,憨莉还到陕西、河南等地考察,学习辣椒油的制作手艺。她家的辣椒油不仅带着浓郁的香辣味,还有一些芝麻香气,让人食欲大增。

作为第三代石河子凉皮制作技艺传承人,这些年,憨莉担负起将这一技艺传承发扬的重任。她先后培养了200多名慕名前来学习手艺的徒弟。很多人在她的帮助下走上了凉皮创业之路。

“我的徒弟遍布全国各地,他们学成回家后,大部分都开起了凉皮店。看着他们生意红火,我心里特别开心。将这一传统手艺传承下去,我责无旁贷。”憨莉说。

项目名称:石河子凉皮制作技艺

列入年份:2014年

项目简介:

石河子凉皮是兵团人以青海、甘肃、新疆一带的传统面食——酿皮为基础,融合陕西面皮、米皮的制作工艺,加入四川凉粉的汤料制作成的。

地道的石河子凉皮要经过多道工序才能制成,使用的调料种类较多。石河子凉皮原料选自当地产的冬小麦面粉,用它做的凉皮具有面皮筋道、口感爽滑等特点,其面皮制作工艺繁杂而细致,包括和面、洗面、沉淀、过滤、发酵、蒸熟、烫皮、冷却等。熬制卤汁的调料有20多种,拌好的石河子凉皮吃起来酸辣可口,唇齿留香。

传承人:八师石河子市市民 憨莉

蒲昱蓉:麦秆作画 变草成金

兵团日报全媒体记者陈琼

绽放的梅花、奔腾的骏马、活灵活现的小鸟、美丽的姑娘……走进麦秸画传承人蒲昱蓉家,一幅幅精美的麦秸画挂在墙上,惹人注目。人物、动物、植物……被她用麦秆表现得栩栩如生,让人不禁发出感叹:“小小的麦秆,竟然能做出这么美的工艺品,真是太神奇了!”

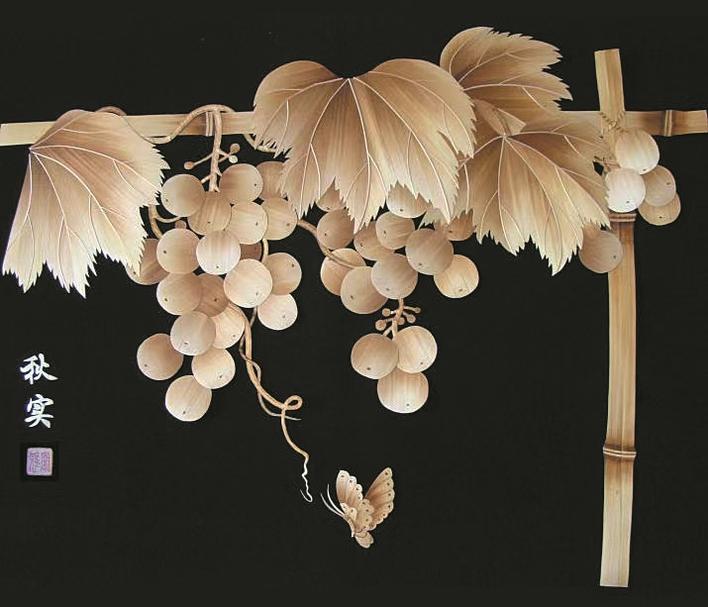

麦秸画《秋实》。蒲昱蓉 作

蒲昱蓉出生在七师一二四团,是一名普通职工。她从小受母亲影响,特别喜欢做手工。

“我妈妈在团场出了名的手巧。她会裁制衣服,会绣花,还经常用麦秆做成各种小动物。我把这些麦秸画压在透明的玻璃下面,每天都要看一看。”蒲昱蓉说,5岁时她就对一些美丽的图案感兴趣,尤其是麦秸画,跟着母亲学习这项技艺,至今已有57年了。

蒲昱蓉曾花费大量时间对麦秸画进行研究,她发现麦秆的色泽、纹理对作品质量起着关键作用。麦秸画具有特殊表现力,但也有局限性。为此,蒲昱蓉在创作中广泛吸收现代绘画艺术手法,通过精心设计和改进工艺,不断拓宽艺术表现的边界。

得益于新疆得天独厚的地理环境,一二四团的麦秆亮度、光泽度都极好,成为蒲昱蓉创作麦秸画最好的材料。每年7月连队收割小麦时,她就会去麦地里割很多麦秆,带回家后一根一根精挑细选,之后放在做手工的箱子里备用。

蒲昱蓉在制作麦秸画(资料图片)。蒲昱蓉 提供

虽然挑选麦秆要花费大量时间,但蒲昱蓉却乐此不疲:“我经常把麦秆制作成一幅幅麦秸画送给同学和朋友,他们都很喜欢,这激发了我的创作热情。”

一个偶然的机会,蒲昱蓉在乌鲁木齐市的一家商场看到一幅被装裱后挂在墙上的麦秸画。那幅画古朴典雅,纹理明暗深浅不一,看上去熠熠生辉,让她内心受到极大鼓舞。

回到团场后,蒲昱蓉更加醉心于麦秸画艺术。有时,为了制作一幅精美的麦秸画,她常常一坐就是好几个小时。“一幅麦秸画由上百甚至上千根麦秆组成,要经过泡、熏、蒸、烫、漂、染等10多道工序才能制作而成,图案构思、麦秆剖剪等,每一步都马虎不得。”蒲昱蓉说,虽然作品制作起来比较烦琐,但她非常享受制作过程,夜晚制作麦秸画时,常常一抬头天已经蒙蒙亮了。

凭借对麦秸画的热爱,蒲昱蓉在传承中创新,在创作中探索,不断为作品赋予时代内涵。她在继承传统麦秸画制作技艺的基础上,将国画、烙画等艺术表现形式融入麦秸画创作,让寻常之物呈现出别样的效果,受到很多人的青睐。

制作麦秸画的麦秆,接近根部的地方比较坚硬,蒲昱蓉将这部分麦秆剪碎,独创了“麦秸粒画”,这种创作形式弥补了麦秸画无法表现的朦胧感,给人耳目一新的视觉享受。

几十年来,蒲昱蓉先后创作了100余幅麦秸画,她的作品曾多次参展并获奖。其中,在2010年首届中国非物质文化遗产博览会上,她创作的《新疆姑娘》《鹤》《雄狮》等麦秸画作品深受观众好评。

麦秸画因采用纯天然无污染的麦秸制作,被称为“绿色艺术”,深受年轻人喜爱。近年来,蒲昱蓉带着她的麦秸画和她与麦秸画的故事,走进七师胡杨河市和奎屯市的多个社区和多所学校,向居民和学生传授麦秸画制作技艺。

“我最开心的事是和年轻人交流,我希望有更多的年轻人学习麦秸画,用他们的智慧和双手,把麦秸画与当代生活连接,让麦秸画绽放时代光彩。”蒲昱蓉说。

项目名称:麦秸画

列入年份:2008年

项目简介:

麦秸画,又称麦草画、麦烫画、麦秆画、烧烫画等,它以麦秸为主要材料,经过多道复杂工序制作而成。

制作麦秸画,先要挑选优质的麦秸,然后经过熏、蒸、漂等工序处理,使其色泽洁白、质地柔软,再根据设计图案,将麦秸进行裁剪、粘贴、拼接,才能成画。民间艺人以高超的技艺,用麦秸熟练地表现山水、花鸟、人物等题材,画面栩栩如生。

麦秸画具有浓厚的乡土气息和艺术魅力,它不仅展现了民间艺人的智慧和创造力,也传承了中华民族的传统文化。如今,麦秸画在保持麦秆自然光泽和纹理的基础上,大胆应用国画、版画、剪纸、烙画、雕刻等艺术表现形式,民间艺人以精湛的手法制作出古朴典雅、惟妙惟肖的作品。

传承人:七师一二四团职工蒲昱蓉

党广云:世间美好 尽显壳上

兵团日报常驻记者张琳琳

一个小小的蛋壳,在平常人看来,或许无所用处,但经过她的一笔一画,一勾一抹,顷刻之间便幻化出一个精彩绝伦的世界,山水人物栩栩如生,名胜古迹各放异彩,花鸟虫鱼灵动逼真。她就是兵团蛋壳画传承人——六师一〇一团退休教师党广云。

蛋壳画《双玉读曲》。党广云 作

蛋壳画是民间艺术的一种,是用禽蛋外壳绘制的画,小小蛋壳画好似浓缩的缤纷世界,寸间千里,咫尺万变,小中见大,玩味无穷。

记者见到党广云时,她正在家中作画,一张普通的桌子上整齐地摆放着一幅幅或淡雅素净、或色彩斑斓的蛋壳画。

今年85岁的党广云满头银丝,精神矍铄,戴着老花镜在蛋壳上时而勾描,时而皴擦点染,不一会儿,一个神采飞扬的仕女便出现在蛋壳上。

党广云已经画了30多年的蛋壳画。谈起与蛋壳画最初结缘,她微微一笑,淡淡地说:“也许一切都是命中注定吧。”

她说,她从小喜欢画画,看到山川、河流、虫鱼、花鸟、人物总会画下来,生活中的一切都是她画画的素材。1989年,她开始在学校里给学生上美术课,有了更多时间和精力画画。一次,她送儿子去疆外上学,在西安市看到一幅精致的蛋壳画,图案精美、笔触流畅、色彩斑斓,瞬间触动了她。她回到家后,恰巧女婿送来10个鹅蛋。她便开始在蛋壳上作画。

日常生活是艺术之源。在党广云的书桌上,除了《红楼梦》《水浒传》《西游记》等书籍之外,还有一些印有历史人物和名胜古迹的图册。

她说,中国古籍中她最喜欢读四大名著,尤其是《红楼梦》,不知读了多少遍,对“香烟缭绕、花影缤纷”的大观园和那群美丽动人、清纯可爱的女孩无比喜欢。因为太喜欢,所以她创作了蛋壳画《金陵十二钗》。

她将金陵十二钗中的林黛玉、薛宝钗、王熙凤、史湘云、妙玉等人物通过细腻的笔触,惟妙惟肖地刻画在小小的蛋壳之上。这些个灵动的女子,仿佛活了一般,她们的表情或娇俏、或乖巧、或温柔贤淑、或泼辣通达,就连身上裙衫的纹路,手中折扇的劲骨都清晰可见。

记者从与她的交谈中得知,绘制一幅蛋壳画,从购蛋到完成要经十几道工序。怎样既能把蛋黄蛋清取出来,又不弄破蛋壳?党广云尝试过不少法子,最后琢磨出“嘴吹法”。她把鸡蛋洗净,在上面开一个小口,用嘴把空气一点一点吹进去,让蛋黄和蛋清流出来,反复多次后,再灌入清水清洗蛋壳内壁,最后用酒精给蛋壳消毒。待蛋壳晾干后,用极细的画笔在上面打底、上色……这样,她完成一幅作品往往需要三四十天时间。

党广云在家中创作蛋壳画(资料图片)。兵团日报常驻记者张琳琳 摄

在党广云眼中,蛋壳毫厘之上,可以任意驰骋、施展才艺。她用丰富的想象和灵巧的双手,证明了一个小小的蛋壳完全可以成为一件精湛的艺术品。

党广云画的蛋壳画《十二生肖》,每幅上都有慈祥的老寿星。老寿星的拐杖上端画着不同属相,鸡狗龙蛇,各放异彩,甚是可爱。

“蛋壳易碎,所以蛋壳画显得更加珍贵……”党广云说。如今,她把大部分精力放在教女儿和孙女画蛋壳画上。“我要让这项技艺永远传承下去。”党广云说。

项目名称:蛋壳画

列入年份:2008年

项目简介:

蛋壳画,以禽鸟蛋壳为载体,通过彩绘、雕刻等手法制作而成,画面内容栩栩如生,具有独特的艺术魅力。

蛋壳画历史悠久,至今仍保持着独特的艺术风格和制作工艺。在选材上,蛋壳画主要使用鸽子、鸡、鸭、鹅等禽鸟的蛋壳,这些蛋壳经过特殊处理后,质地细腻、晶莹洁白,非常适合进行艺术创作。在制作工艺上,蛋壳画结合了国画与现代彩绘的表现手法,通过铅笔起稿、画笔着色、勾线等步骤,将山水、花鸟、人物等图案精心绘制在蛋壳上。

蛋壳画的图案和题材丰富多样,既有山水、花鸟等自然元素,也有现代人物、建筑等社会元素。这些蛋壳画不仅具有极高的艺术价值,还蕴含着丰富的文化内涵和象征意义。通过蛋壳画,我们可以感受到中国传统文化的魅力,领略现代艺术的创新精神。

传承人:六师一〇一团退休教师 党广云