电影《父亲在远方》深情讲述全国道德模范姜万富的故事——踏遍青山 爱洒昆仑

电影《父亲在远方》深情讲述全国道德模范姜万富的故事——

踏遍青山 爱洒昆仑

王素凡

天各一方/归来无期/想你、等你、等老、期许

千里万里/翻阅足迹/点点滴滴将我荡涤

……

用脚步丈量大山的“穷多克特”,以真情感染各族群众的上海知青,姜万富这个名字,在今年,又一次激起了人们心中的那份情怀。

有些情感是不会被遗忘的,它就像一阵微风,每次拂过都能泛起阵阵涟漪。近日,以全国道德模范姜万富为原型,在全国各地上映的兵团题材电影《父亲在远方》,就是这阵风。

观看这部电影,仿佛又回到了那段岁月,仿佛又看见了姜万富穿着军大衣,背着药箱,朝深山走去。他的心里,装着叶城二牧场的牧工们,他的肩上,扛着守护牧工健康的担子。

43年行医路,踏遍青山,深情不老。

背景 昆仑山上的“穷多克特”

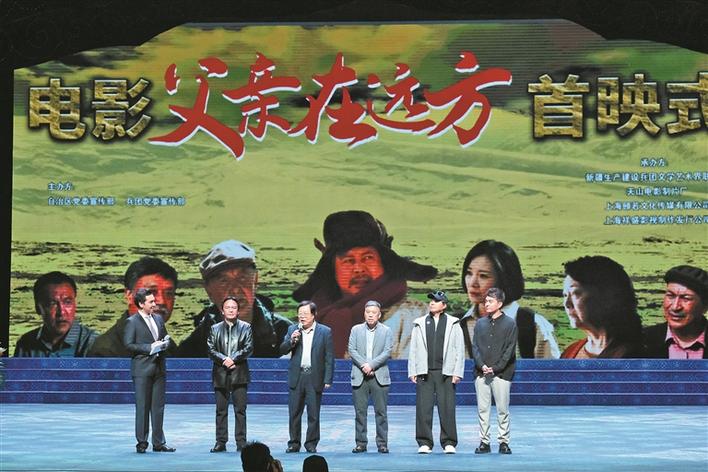

在电影《父亲在远方》首映式现场,电影主创人员分享自己的创作感受(摄于10月23日)。王素凡 摄

在三师叶城二牧场,几乎没有人不知道姜万富。

“他是我们的‘穷多克特’,牧场没有医院的那些年,全靠他。”叶城二牧场三连职工马木提·吾拉木说,“父亲总说,如果他还在,看见如今牧场有了现代化医院,医疗设施、医生都这么专业,一定也会很高兴。”

“穷多克特”,维吾尔语,意为大医生、好医生。 从1966年到2009年,姜万富一直在昆仑山上守护着所有牧工的生命健康。

时间倒回至1966年7月17日,17岁的姜万富作为上海支边青年,和1900多名知青坐上了前往新疆的火车。一路上,这些年轻的心被崇高感激荡着,向西、向西!

然而,西部的荒凉让这些从没出过远门的年轻人始料未及。列车隆隆,进入河西走廊,越往西、越荒凉。坐了3天4夜的火车,又坐了整整7天汽车,姜万富才到达叶城二牧场场部——一个零星盖着土房子的居民点。

引水开荒、种地放羊……在牧场待的头一年,姜万富同知青们一起,睡地窝子,挥镐扬锹。一年后,组织上安排他去学习医学知识,当卫生员。那一刻,姜万富在心中立下誓言:用一生的时间,做一名真正的医生。

他做到了。经过专业学习后,姜万富成为二牧场建场20多年来的第一个外科医生,这一干,就是43年。

43年间,姜万富经常下牧点,一转就是十天半个月。寒冬深夜,顶风冒雪抢救病人,是常有的事。

叶城二牧场位于昆仑山北麓,是一个平均海拔3000米以上的高寒山区牧场。大漠戈壁,群山起伏,苍茫辽阔,大得令人难以想象。100多个放牧点散落在昆仑山深处,每个放牧点只有一两个人和几百只羊。牧工们常年生活在这里,住的是地窝子,与羊群为伴。

在这样的路上,姜万富不知遇过多少次险。

有一次,一名女职工突患重病,危在旦夕。姜万富平时常走的河坝,因为雪崩导致洪水暴涨,如果绕道上山,要走一整天的山路。

时间不等人。

怎么办?听说山边上有条黄羊走的路,姜万富顾不得危险,背上药箱就顺着黄羊的足迹走,这条路,盘旋在山腰间,陡峭难行,姜万富不得不手脚并用,抓住石缝,身子悬空向前移动,向下是湍急的洪水,无数碎石滚落,这是他一辈子走过的最危险的路。

两个半小时后,姜万富终于爬过了这段约两公里长的“玩命悬崖”。因为抢救及时,那位女职工保住了生命。

像这样的故事,在昆仑山上有很多。

从小没了父亲的吐孙姑·阿吾提,在8岁时误食毒药,被姜万富从死神手里“抢”了回来。上了年纪的买提努尔患有肺心病、哮喘,他说自己一发病,不分白天黑夜都要找姜医生。

在偏远的昆仑山上,姜万富建起了手术室,成功实施各类手术2000多例,为牧场职工和周边各族群众的生命健康保驾护航。

上世纪80年代,许多同姜万富一起来的知青,陆续都回城了。远在上海的姐姐、姐夫,多次来电话让他回去。思来想去,他还是留在了新疆。姜万富说,我总觉得我对他们负有一种使命,我无法离开他们。

43年,15700个日夜转瞬即逝,姜万富和他的诊所每年的接诊量在1.1万到1.4万人次。

2009年8月,姜万富60周岁,回到了日思夜想的家乡上海。昆仑山里的乡亲们生了病,还是会给他打电话,要找他看病。杏干和葡萄干晾好了,也会给他寄到上海。

“每次我上山给大家治病,看到的都是他们期待、盼望的眼神,好像只要我到了,病就一定会好。他们经常热情地留我住宿,留我吃饭,把我当成‘救星’。这时,我心里真有一种特别幸福的感觉,觉得自己是个少不得的人!”姜万富曾说,他爱这个职业,病人的信任和期待的目光让他无法推托,一声声“穷多克特”,就是他一生的责任。

2020年11月10日,姜万富不幸因病逝世,但他的故事,仍在回响。

创作 塑造血肉 精神不朽

《父亲在远方》电影海报(资料图片)。天山电影制片厂 提供

2020年11月,在送别姜万富时,上海颐若文化传播有限公司的赵杉和上海祥盛影视制作发行有限公司的姚国铭,望着前不见首、后不见尾的送别队伍,决心要将这位为边疆人民奉献了一辈子的好医生的故事搬上荧幕,纪念、歌颂那些曾经为祖国的边疆事业默默奉献的知青们。他们的故事,值得被历史记忆和书写。

这是电影《父亲在远方》创作之初,最纯粹、朴实的理由,却让天山电影制片厂导演严高山有点紧张:这样一个英模人物,这样无私的精神,该如何通过近2个小时的时间去展现?

电影《父亲在远方》编剧、著名剧作家刘忠波在面对剧本创作时,也有许多“难以下手”:“最初我拿到的是一本新闻报道集,43年的跨度,寥寥一些简短的故事,很难有一个贯穿的情节线。”

在反复琢磨后,刘忠波打算艺术架构一条女儿姜欣送骨灰回叶城二牧场的情节线,借助这条线将姜万富在昆仑山43年的故事细节全部勾勒出来。

经过近一年时间的剧本创作,2023年4月,电影正式开拍。

如何让主旋律电影更好看?这是严高山一直在思考的事情。

“要真实,要刻画有血有肉的人物。”严高山说,尤其是电影创作时,更应该沉下心来,去感受这个人物,用真心换真情,用接地气的表达方式,吸引人、打动人。

为了还原故事中昆仑山的场景,严高山与主演佟瑞欣、王维维、赵静、赵雅莉、牛犇、林麟、贺根启等人在实地考察后,选择在喀什英吉沙县拍摄,这一拍,就是4个月。

为了呈现真实的叶城二牧场的环境,有时候为了拍摄一个镜头,需要耗费数天的时间来布置,主演们下河、爬山都是常有的事。

比如影片开头,姜欣背着父亲的骨灰搭着便车前往叶城二牧场,不料,途中遇到山石滑落,路被堵住,一时之间难以通行。看着姜欣着急的神色,车主借给姜欣一辆自行车,姜欣骑着车就往山上赶。半途中,蜿蜒奔涌的叶尔羌河横隔在眼前,由于连日来的暴雨,桥被冲垮,焦急的姜欣举起自行车想蹚水过河,几次栽倒在水里,幸好被一个牧工及时叫住。

这一段在推进故事发展中,展现了昆仑山恶劣的环境,将环境塑造融于情节中,人、文、景、情交融,生动呈现了姜万富出诊的艰难。

“这只是表,还有里、神,这就是人物。”严高山说,要让观众和创作者产生共情、共鸣,就要把人物写好。归纳起来,就是要真实,要有有血有肉的人物。

在漫长的拍摄过程中,每位参与者都力求将自身情感与角色命运紧密相连。

姜万富的扮演者佟瑞欣在开拍前期,做了不少功课,先去拜访了姜万富的妻子赵军花,仔细阅读了姜万富的口述传记,还去卫生院体验生活,学习缝针、静脉注射等医疗基本操作,了解姜万富行医的故事,力求将姜万富真实的一面还原出来。

“每一个角色对我来说都是新鲜的,都需要我像小学生一样一点点走近他,在体验生活中找到人物的支撑点。”佟瑞欣说,“在塑造姜万富这个角色时,我时常在想,要如何表现出姜万富身上光荣的平凡?”

为此,佟瑞欣设计了不少“小动作”。影片中,在经过了一段紧张刺激的抢救后,姜万富坐在地上,掏出怀里的莫合烟,卷烟、打火一气呵成,静静地望着吐鲁尔一家远去的背影。

“就是这些细节才最打动人。”佟瑞欣说,“我拍这部戏前一直在揣摩,为什么姜万富能在边疆坚守43年?坐车去拍摄地时,我经常看到一些孩子跟我们招手,后来知道他们是想要搭车去上学,去很远的学校。拍戏时间不固定,有时候车子晚了,看不到这些孩子,我一下子就体会到了姜万富坚守的心情——因为有一双双对他期待的眼睛。”

电影中,姜欣通过重走父亲之路逐渐理解父亲。电影外,无数观众通过影片重又认识了姜万富。他的故事,激励着无数青年们:以青春之力,践为民之心。

反响 情感激荡 历久弥新

电影《父亲在远方》首映式现场,不少观众深受感动(摄于10月23日)。王素凡 摄

5月15日,这部由沪新两地电影人合作的电影《父亲在远方》在上海市首映。5月中旬,全国各院线同步上映。

同样有着知青经历的上海海丰农场知青张铭华,在观后感中这样写道:“我这个人不轻易流泪,可《父亲在远方》有不少令人触动心弦的情节催我几次泪水盈眶。一幕幕有血有肉的故事情节使我感动。《父亲在远方》,不!姜欣:你的父亲就在我们身边,他永远活在我们心中。”

2024年西部计划志愿者崔轲欣看完电影后,激动的心情久久不能平复,“看完这部电影,我又想起了当初报名西部计划志愿者的那份激动。我会把姜万富作为我人生的榜样,激励我践行青春之诺。”

上世纪六十年代,一批批上海知青离开家乡,来到边疆建功立业;

如今,无数毕业学子汇聚边疆,誓要将新疆的明天建设得更加美好!

这是历史的呼唤,也是时代的声音。

7月20日,由中国文联电影艺术中心、天山电影制片厂主办,中国影协民族电影工作委员会、上海颐若文化传播有限公司承办的电影《父亲在远方》观摩研讨会在京举办。业界专家学者与主创齐聚一堂,共同探讨了影片的艺术特色与创作得失。

知名电影评论家章柏青在观摩会上表示,“情义”是电影《父亲在远方》创作的核心要义。

“女儿的眼睛,代表着观众的视角;女儿的情感,感染着观众的情绪。”章柏青分析道,“影片正是通过青年人从不理解到理解再到认同父辈的过程,展现了青年一代的成长,更彰显了以情义铸牢中华民族共同体意识的意义与价值。”

中国民族影视艺术发展促进会会长、知名演员娜仁花将《父亲在远方》视作一部具有艺术片风格的英模片,“影片的叙事十分质朴,抒情也特别克制,并不刻意制造矛盾冲突,更没有通过一味煽情提升作品的‘泪点’,而是在很多叙事高潮上点到即止,将余韵留给观众回味,这反而增强了影片的艺术性,也彰显了主创团队的情怀。”

不同的语言,血浓于水的感情。这份不同民族间的情怀,正是影片最宝贵的地方,也是严高山最想表达的内容。“我想在影片中展现出民族团结的双向奔赴。影片中,不论是刚到牧场时被牧工救了的姜万富,还是姜万富对于牧工的牵挂,都是有逻辑的,是双方之间最质朴的感情将他们联系在了一起。”严高山说。

纪实的镜头影像、恰到好处的配乐……全剧没有崇高的话语,没有高尚的赞美,民族之间朴实的问候,让这部电影的情感更显真实。

日前,在美国西岸洛杉矶举行的2024第二十届中美电影节上,来自世界各地不同文化背景的艺术家们在此相互学习交流。《父亲在远方》在本次电影节上获得中华文化国际传播力称号,这是电影“走出去”迈出的一大步,也是民族情感交融互通的生动体现。

“文艺作品里这种民族间最纯粹的情感,能打破语言、文化的限制,成为中华文化、民族团结的最好证明。”严高山说。

“这部电影也是落实新时代兵地融合发展的具体实践。”天山电影制片厂党委书记、副厂长荆鲁洲表示。兵团成立70年来,涌现了无数榜样人物,借助这部电影,天山电影制片厂与兵团在文化交融共建等方面深度合作,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。

《父亲在远方》不仅是一部深刻反映兵团精神的影视作品,更是一部传递人间真情、弘扬社会主义核心价值观的艺术佳作。当我们观看这部电影,可以感受到,银幕中流淌的不仅是故事,更是情感的洪流。这份情感,不受时间、空间限制,反而历久弥新,永远珍贵。

沙枣花开/胡杨永驻/四十三年不离不弃

知青不老/昆仑大医/情义无价一片丹心

……