不同年代,我们这样过元旦

不同年代,我们这样过元旦

编者按

日月开新元,万象启新篇。

随着岁月的脚步匆匆而过,我们迎来了新一年的元旦。作为新岁之首,元旦承载着人们对未来的憧憬和向往,也是团圆与欢乐的象征。

在这个特殊的日子里,无论相隔多远,人们都会想尽办法回到家人身边,共享天伦之乐。一家人围坐在一起,品尝着丰盛的美食,分享着过去一年的点点滴滴,欢声笑语回荡在房间的每一个角落。那一刻,幸福的味道弥漫在空气中,让人感受到家的温暖和亲情的珍贵。

关于元旦,不同年代的人会有哪些“独家记忆”?他们是怎样度过这一天的呢?今日,让我们一起走近兵团的四名职工,倾听他们发自心底的真挚声音。

“60后”:难忘那年鞭炮声

贺跃雄 口述 兵团日报常驻记者李秀 整理

2025年的元旦是我人生中的第61个元旦。一眨眼,我已退休6年了。

我叫贺跃雄,出生于1964年6月。退休前,我在八师一五二团宣传科工作,大半辈子都在从事新闻宣传工作。

我的父母是九师一六五团的职工,父亲是一名技术员,母亲因工作忙没时间照顾我,就把我交由住在石河子的姑外婆、姑外公照管。当时,姑外婆身边还有一个孙子,也就是我的表弟彭树强,老夫妻俩平时照顾我们2个孩子。

姑外婆和姑外公对我特别好,所以我的童年无忧无虑,每天十分快乐。

在我的记忆中,最难忘的是1969年的元旦。之所以记忆深刻,是因为那个元旦,我第一次放鞭炮。

元旦的前一天,姑外婆买回来了一盒100响的鞭炮,时至今日我仍清楚地记得,姑外婆对姑外公说:“这盒鞭炮是一角七分钱。”

元旦当天,姑外公早早地把我和表弟叫起床,拿出鞭炮,对我说:“今天是元旦,新年的第一天,你们去放鞭炮,辞旧迎新。”

我和表弟快速穿上衣服,拿起鞭炮就往屋外跑,跑出屋外才发现忘记带火柴了。然后,我转头回屋问姑外公要火柴。

拿上火柴后,望着手里的100响鞭炮,我舍不得一次放完,就对姑外公说:“能不能留一些,慢慢放?”

“行,那就留一半,慢慢放。”

听闻我的话,姑外公找出剪刀,数到42响,剪断后递给我,随后陪我和弟弟出了屋。

“用火柴点了捻子,然后就把炮扔出去。”站在屋门口,姑外公给我说了点炮要点。我边听边点头,然后迫不及待地擦着了火柴,点燃了鞭炮上的捻子,快速地把手中的鞭炮扔向空中。

“噼里啪啦,噼里啪啦……”随着一阵白烟升起,不一会儿,鞭炮就放完了。听到姑外婆家门口响起的鞭炮声,左邻右舍的好几个大人和起床早的小孩子出了门来到我们身边。

20世纪五六十年代的冬天特别寒冷,那个元旦的早上,室外气温低至零下20多摄氏度。站在寒冷的屋外,闻着空中浓浓的火药味,我和表弟还有几个邻居家的小孩兴奋地“叽叽喳喳”,久久不愿回屋。

毕竟,在那个经济还不发达的年代,很少有家庭在元旦这天放鞭炮。

姑外公名叫彭久有,加入了中国人民解放军,之后随王震将军进军新疆。姑外公是炊事班的炊事员。他是四川人,做得一手好川菜,之后还学会了包饺子、蒸包子。

放完鞭炮后,姑外婆和姑外公开始包饺子,我们一家人欢欢喜喜迎新年。

过完元旦,我每天都放几响鞭炮,一直持续到春节。春节前,姑外婆买了2盒100响的鞭炮,我还是舍不得一次放完,把鞭炮剪成几段,慢慢地放,每天姑外婆家门口都会零星响起几声鞭炮声,羡煞了左邻右舍的小孩子。

此后的每个元旦,姑外公都会买鞭炮给我和弟弟放。这难忘的日子一直持续到我11岁返回一六五团上学。

长大后,随着兵团职工群众的生活水平越来越高,我再也不用把鞭炮剪断分开放了。

我现在退休了,日子过得更加充实而美好。

马上就要过元旦了,我想起了1969年的那个元旦,想起了“噼里啪啦”的鞭炮声,想起了姑外婆和姑外公……

“70后”:自办一场“联欢会”

杨铁军

2024年的最后一天,我手拿一张照片,望着照片中家乡的老屋和庭院,陷入了沉思,思绪一下回到了30多年前……

1985年的元旦,一缕轻盈的薄雾笼罩着我的家乡——豫东平原上的那座古镇。为了欢度节日,我们学校放假一天。

当时,物质匮乏,我的家境窘迫,买不起电视机,我和家人看不了精彩的节目。然而,只有14岁的我和哥哥、妹妹一起,却在家中自办了一场“联欢会”,度过了新年的第一天。

那场“联欢会”,只有3个节目,由我们兄妹3人各出1个,展示个人才艺。至于谁先上场表演,我们选择了民主的方式:“抓阄”。

第一个节目,由我来表演。在堂屋里,我走近一个雕花的条几,取下一方砚台,轻研墨锭,铺平了宣纸,挥笔画了一幅《墨竹图》。戴着“火车头”帽子的二哥,脱口赞道:“咦?!好画呀,好画!就差落款题字了,不急,让我赋诗一首!”他装出捊着“八字胡”的模样,来回踱步,摇头晃脑地说道:“举头眺望千尺竹,待到看时帽子秃!”话音未落,他的“火车头”帽子突然掉到了地上。这动作,与他的打油诗竟完美吻合,我和妹妹见了不禁哈哈大笑。

期待中,二哥的节目“开场”了。只见身材魁梧的二哥,脱下棉衣,上身穿着一件背心,直奔室外。寒风中,二哥双手抱拳,说道:“请欣赏武术——少林连环掌!表演者,杨大侠……”

二哥的身手是那么矫健。他的一招一式无不势大力沉,于闪转腾挪间,呼呼生风,让人眼花缭乱。我望着这位令我崇拜的“英雄”,脑子一热,凑上前去,抱拳笑道:“杨大侠,请指教!”说罢,我挥拳直取二哥,刚想出手,就被他轻轻一掌,推到了一米开外,摔倒在地。我拍了拍身上的土,半跪着说:“哥,饶过我这一回吧!小弟再也不敢了!”二哥把我扶起,担心地问道:“疼吗?”我笑着摇了摇头。妹妹走到跟前,说:“三哥呀,咱二哥练过少林拳,你就别逞能了呗?伤着你了咋办?这不是闹着玩的!”我满面通红,不知道该说什么才好。

接下来,只有12岁的妹妹打开了录音机,放进一盒磁带,那是越调《收姜维》的唱段。随后,她按下了播放键,随着伴奏,放声唱道:“四千岁你莫要羞愧难当,听山人把情由细说端详,想当年长坂坡你有名上将,一杆枪战曹兵无人阻挡……”我和哥哥在一旁听得入神,忍不住为她鼓掌。

中午,在迎风飘舞的雪花中,我们兄妹3人步行了800多米,到龙王庙西面的银杏树下玩耍。

那棵古老的银杏树足有30米高,矗立在麦田边上。它那宽大的“腰围”,要十几个人手拉着手才能抱住。相传,它已经有2000多岁,自汉朝时,就生长在这里了。我们3人绕树一周,竟壮着胆子踅摸顺势爬上去的方法,但因树的身躯过于庞大,最终未能如愿。气喘吁吁的我拿出借来的“傻瓜”相机,让哥哥和妹妹摆出“pose”,记录下了这美好的瞬间。直至夜幕降临,我们才回到家中。

就这样,元旦假期很快就结束了。我在这欢快的氛围中,意犹未尽。

30年后,我在兵团的一个团场工作生活,扎根于此,与哥哥、妹妹天各一方,相隔数千里之遥。

不知不觉中,2025年的元旦就要到了。这个假期依然是短暂的,我在宽敞明亮的家里,倚窗东望,默默思念着远方的亲人,追忆起难忘的童年岁月……

“80后”:玩一场热火朝天的冰上游戏

张磊 口述 兵团日报全媒体记者孙永杰、兵团日报常驻记者张婷婷 整理

我叫张磊,经营着一家汽车维修店。说起元旦,每个年代的节日庆祝方式都深深“烙印”着那个时代的特色。对于我们“80后”来说,元旦是新年的开始,不仅是日历上的一个简单标注,更承载着我们独特的记忆与情感。

小时候,家里过元旦总是很热闹,父母一大早就开始忙碌起来,购买各种食材、礼物……而我就像小尾巴一样,开心地跟在父母身后。

那时,没有如今这样琳琅满目的电子产品和网络娱乐节目,但节日的氛围却十分浓厚。元旦前夕,家家户户都会进行大扫除,寓意着辞旧迎新,把一年的晦气扫出门外。街道两旁,挂满了红灯笼和彩旗,到处洋溢着节日的喜庆气氛。

那时,没有智能手机和电脑,小孩子最喜欢的娱乐方式就是放鞭炮、玩冰爬犁和冰上掴“牛”。每逢元旦,我都会早早起床,穿上喜欢的衣服,走街串巷、呼朋唤友,和小伙伴们在有冰有雪的地方玩一场热火朝天的冰上游戏。

掴“牛”就是打木陀螺。手里挥动鞭子打在“牛”上,就能让“牛”在冰上不停旋转,打一会就出汗,身上暖烘烘的。

那时,我喜欢这个游戏,不光是掴“牛”时的兴奋,还有做“牛”时的成就感。冰面上转动着各式各样的“牛”,谁的“牛”最好看,谁获得的赞扬就最多,谁就恨不得走路都“翘起尾巴来”。

找一段胳膊腕粗的木头,把一头砍成锥形,用小刀或者镰刀修圆……那时候,我爷爷给我做的“牛”最好看。

小时候,我最爱显摆,带着爷爷做的“牛”就跟小伙伴们炫耀。我记得很清楚,7岁的时候还因为攀比谁的“牛”更好看,新年第一天就跟邻居家的小孩打架,把他打进诊所了。

他说他的好看,我觉得我的漂亮,谁也不服谁,我一生气就把“牛”砸到他头上,他的头上立刻流血了。我见形势不妙,拔腿就跑。跑也跑不掉,等那个小孩包扎好伤口,我爸就给了我一顿“棒子炒肉”,把我带到他家道歉去了。

后来,爷爷给被我打的小孩做了个更好看的“牛”,让我给他送过去,我当时心里真是又悔又怕。到现在,每年家里人围坐在一起过元旦,说起我当时那个“虎劲儿”,我都不好意思。

小时候,过元旦时我最期待的就是学校的联欢会和家庭聚会。学校联欢会上,同学们会精心准备各种节目,老师会准备瓜子、花生和水果,欢声笑语充满了整个校园。新年第一天,同学们还会互送新年贺卡,上面写着新年的祝福和愿望,这份简单的礼物就能让我们开心一整天。

家庭聚会则是元旦期间的“重头戏”。家人们会从四面八方赶回家中,围坐在一起,谈笑风生,描绘新年的美好愿景。

其实,小时候我不懂团圆,只知道亲人回家都会带好吃的,父母也会让我们放开吃,这可是平常没有的待遇。

对于我们“80后”来说,那些简单而温馨的元旦记忆,不仅见证了我们的成长,更是我们对那段美好时光的无限怀念。

现如今,随着时代的变迁,我们“80后”过元旦的方式在悄然发生着变化。比如微信红包等,让元旦的庆祝方式更加便捷和多样。同时,随着生活水平的提高,我们开始选择在元旦期间和家人一起外出旅游,迎接新年的到来。

我感慨岁月流逝,但也对未来充满信心。每一年,我都期待着新的一年里能够取得更大的进步和成就,期待自己的小家能越来越好。无论岁月如何变迁,“80后”的我们都会期待每一个元旦的到来,用更加积极的心态和行动去迎接新的生活和挑战。

“90后”:打开不一样的过节方式

王译娴

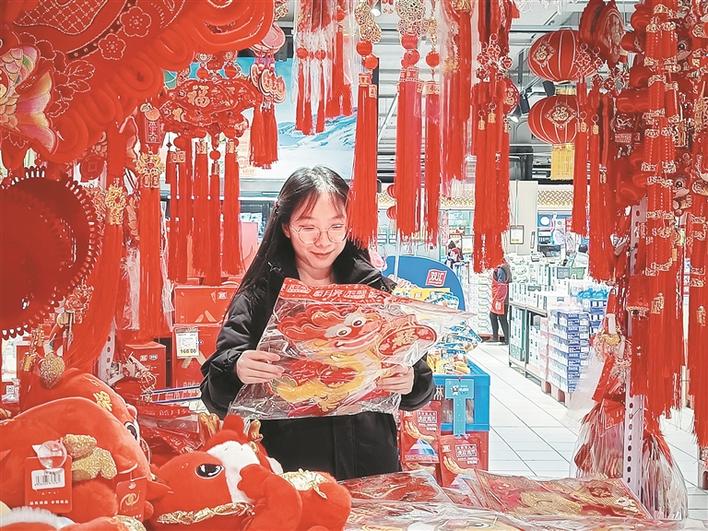

2024年12月27日,王译娴在六师五家渠市的一家超市选购元旦用品。杜仪 摄

岁末之际,寒夜渐深。城市的霓虹灯在冬的怀抱中闪烁着别样的光彩。

当跨年夜的钟表指针从23时59分59秒迈向00时00分00秒,这不是1秒钟的改变,而是走过了一年的距离。

2025年的元旦,我要打开不一样的过节方式。

记得小时候,元旦将至,爷爷就会带着我赶大集,提前购置一些年货和喜庆的节日用品。走在热闹的集市上,商贩的吆喝声不绝于耳,红彤彤的春联、福字在风中轻轻摇曳,还有酸酸甜甜的糖葫芦、炸得外酥里嫩的油糖糕,总能一下就勾住我的味蕾,成了我难忘的童年记忆……

往年的元旦,我们全家人都会坐在一起,品尝美味的饭菜,收看元旦晚会,大家有说有笑。在“砰”的爆竹炸裂声中,我们拥抱、祝福彼此,迎接新的一年。

2008年冬天,我和家人搬进新居,在温暖如春的楼房里,度过了一个难忘的元旦。那天,母亲做了一大桌的饭菜,父亲喝了点酒,脸上染上红晕,很是幸福和满足:“我们以后的日子,一定会越来越好。”

我们一家人和往年一样,坐在电视机前,看元旦晚会。烟花在天空绽放的那一刻,我听见父亲小声地对母亲说起买车的愿望,而母亲只是微微一笑。

时光流转。如今,我们的生活确实如父亲所期望的那样“越来越好”,六师五家渠市的居民几乎家家户户都有汽车,物质生活水平提高、精神文化生活丰富,“元旦”也有了更多的“打开方式”。

2020年,我在广州过元旦。我选择去另一座城市过元旦,并不是因为这座城市的“名气”,而是想换个地方、换种心情。我穿梭在熙熙攘攘的人群中,看着特色小吃摊上升起的热气,满心愉悦。

正想打开朋友圈,发布一张我在“小蛮腰”下的自拍照,给大家一个惊喜,但打开自己的微信朋友圈后,我忍俊不禁。原来,不少人和我一样,在微信朋友圈里或是纷纷“晒”出幸福时刻和新年心愿,或是发布来自天南海北的坐标定位、旅行日记动态——去重庆解放碑广场等待新年钟声响起;去天津海河边观赏美丽的烟花秀;去云南大理看日落、听演唱会……在“满屏热闹”里,大家都在尽情欢度元旦,迎接新的一年。

那么,2025年的元旦怎么过?我其实早有了打算。

2024年12月31日至2025年2月12日,六师五家渠市将举办“遇见五家渠 冰雪奇缘季”第二届青湖冰雪风情季活动,其间会有丰富多彩的体育项目、冰雪展览、民俗表演、篝火晚会,还有烤全羊、哈尔滨红肠、烟囱大面包等各种美食,好看好玩还好吃,“期待值”拉满!童年记忆中的大集也会有,年货、特产、文创产品等应有尽有,实现“文体味”与“烟火气”的完美交融。

得知这一消息后,我不假思索地将活动页面链接推送给好友,征求她的意见:“约吗?”“约,走起!”

夜晚的五家渠,灯火璀璨。那些关于元旦的记忆一一涌上心头,让人感到幸福和温暖。

当跨年夜的钟声响起,当烟花绚烂绽放,当孩子们的笑容为这一天写下生动的注脚,我知道,这不仅是一年的结束,更是全新的开始。

2025年的元旦将至,愿我们勇敢追梦,无畏前行,奔向更加幸福、美好的未来。