守护“生命之源”

新春走基层丨守护“生命之源”

兵团日报全媒体记者赵宝山、史进 通讯员魏巍

大漠戈壁,天山雪峰。

一条条古老的坎儿井从这里发源。

图为柳树泉农场职工群众在坎儿井明渠龙口打水。兵团日报全媒体记者 赵宝山 摄

1月16日,记者从十三师新星市驱车100公里,来到了位于东天山脚下的柳树泉农场五连,映入眼帘的是几名职工正在坎儿井旁忙碌。

又到了一年一度坎儿井的维修和加固季节,为体验挖井人的艰辛,记者决定与他们一起到坎儿井下工作。

图为源源不断的坎儿井水汇流到沙枣泉水库中。兵团日报全媒体记者 赵宝山 摄

“坎儿井由竖井、暗渠、明渠和涝坝组成。竖井与暗渠相通,在开挖暗渠时,起通风出土等作用;暗渠有集水和输水作用;涝坝,用以调节灌溉水量。”下井之前,柳树泉农场五连党支部副书记、连管会连长徐晓文向记者普及了坎儿井的构造。

在职工的帮助下,记者穿上了厚厚的防水衣,头上带着矿灯,在一个简单滑轮和绳索的输送下,沿着正在冒着热气、布满冰渣的井口,向着20多米深的井下降去。

图为挖井人倾倒从井下吊上来的泥沙。兵团日报全媒体记者 赵宝山 摄

一阵热浪从地下涌来,让人瞬间感觉呼吸困难,更让人紧张和不安的是地下漆黑的世界。

经过几分钟的煎熬,终于到了井底。与记者一起下井的挖井人拜有红在柳树泉农场挖坎儿井已20余年,他说:“这条坎儿井不算深,最深的坎儿井在天山脚下,有70米深,人下去还需要带输氧设备,你放松心情马上就可以适应这里的环境。”

图为挖井人在简单滑轮和绳索的输送下,向着20多米深的井下降去。兵团日报全媒体记者 赵宝山 摄

借着昏暗的灯光,记者看到,暗渠高约1米,宽约60厘米,井壁上布满了岁月的痕迹,带有温度的泉水从脚下缓缓流淌。

拜有红手持一把铁铲,一下一下地将淤积的泥土铲到皮桶里,在有限的空间里,每挪动一下、每做一个铲土动作,都显得格外吃力。他喘着粗气告诉记者:“坎儿井的开挖都是在水中进行,挖一桶泥沙要比在地面干相同的工作耗费一倍的力气,一桶泥沙重300公斤左右,都是靠机械吊上去的,人工根本完成不了。”

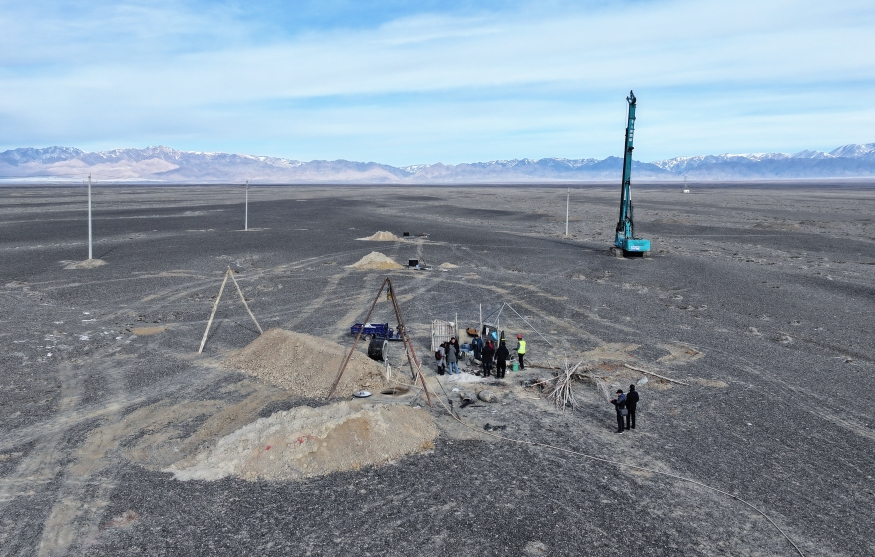

图为航拍十三师柳树泉农场五连坎儿井维修现场。兵团日报全媒体记者 赵宝山 摄

记者了解到,柳树泉农场的坎儿井是无动力引水工程,是一项防蒸发、无污染的环保水利工程,虽然地面温度在零下15摄氏度,但是到了距离地面20多米的坎儿井下,温度却在18摄氏度左右,适合人们在水中作业,所以职工都是选择在冬季维修和清理坎儿井。

体验完井下的工作后,记者来到大约2公里外的明渠龙口,只见一股清澈的泉水缓缓流淌,不时还有职工群众前来打水。

图为航拍十三师柳树泉农场五连坎儿井。兵团日报全媒体记者 赵宝山 摄

“坎儿井是新疆独特的地下水利灌溉系统,承载着千年智慧。”柳树泉农场农业和林业草原中心工作人员莫合买提•阿比孜介绍,柳树泉农场共有84条坎儿井,2009年以前由于堵塞、塌方等原因,许多坎儿井都出现了断流。从2009年开始,农场启动坎儿井保护工程,每年都安排专人对坎儿井进行清淤、加固、维修,经过十几年不间断的保护,目前,42条坎儿井重新焕发了生机。

疏通和加固坎儿井的工作非常辛苦,也很危险,正是一代又一代挖井人的坚守,才让坎儿井重焕生机,一直流淌着“生命之水”。千百年来,也正是因为坎儿井的存在,世代生活在哈密大漠戈壁上的各族群众才能在茫茫戈壁中坚守着这一块绿洲。