以艺术为笔 绘就精神画卷

以艺术为笔 绘就精神画卷

编者按

在兵团,有这样一群人,他们扎根基层,以艺术为桥梁,用精湛的技艺创作出无数动人作品。他们是文化艺术的执着追求者,剪纸回望激情岁月,舞蹈讲述民族情谊,烙画颂扬兵团精神……他们用热爱和坚守,书写着绚烂的兵团文化篇章。

他们还积极培育传承力量,让文化的火种在兵团大地越燃越旺。让我们走进他们的世界,感受兵团文化的独特魅力与文化传承的磅礴力量。

杨新平:烙铁生辉绘兵团

兵团日报全媒体记者朱丹丹

杨新平在进行烙画创作(资料图片)。照片由本人提供

清晨,阳光透过九师一六四团套彩烙画展览馆雕花木窗的缝隙,洒落在《军垦情系列》作品上。光影斑驳间,一幅白杨树烙画在椴木板上正悄然“生长”。

2月19日,展览馆内静谧而专注,杨新平正沉浸于创作之中。只见他手持温控烙笔,手臂平稳抬起,手腕微微悬空,整个人散发出一种胸有成竹的笃定。当笔尖与木板接触的刹那,一缕轻烟袅袅升起,木纹的肌理随即被灼出深浅不一的褐色线条。他身旁的徒弟屏息凝神,专注地看着他以“火”为墨,在木板上勾勒出白杨树遒劲的枝干。

“手腕要稳,温度要准,心里更要有团火。”杨新平轻声叮嘱徒弟。展厅四壁,挂满了200余幅烙画,它们宛如沉默的见证者,静静记录着这位兵团职工30余年来与火共舞的岁月。

杨新平的烙画之旅,始于遥远的河南老家。年幼的他,曾见过走村串巷的老艺人,用烧红的火钩在门板上“嗞啦”划过,焦黑的痕迹瞬间魔术般地化作展翅的喜鹊、怒放的牡丹。火钩与木头相触时的独特韵律,在他心中敲响了最初的节奏。

“那时候觉得,这比过年放鞭炮还神奇。”回忆往昔,杨新平不自觉地用手指在桌面上描摹。老艺人用火钩作画的场景,如同一粒深埋心底的种子,在他心中蛰伏了20年。

1991年工作后,杨新平在连队的白杨林劳作时,总会忍不住抚摸那些深浅交错的树皮纹路。一天收工路上,他捡起半截枯枝,童年见过的火钩画场景突然浮现——或许,这些深深浅浅的树纹里,也藏着可以燃烧的故事。

30多年来,杨新平在烙画领域不断探索、潜心钻研,对工艺和技法进行了多次试验与大胆革新。他在有机颜料调色技艺上深入研究,赋予烙画丰富色彩,使其作品既有西方油画的写实感,又具中国水墨画的写意感,形成独特的文化艺术魅力,杨新平也因此成为兵团现代套彩烙画的创始人。

“烙画不能刻板。”他如此解释自己的创新理念。在《军垦情系列》中,女兵的红头巾先用烙铁烫出深浅不同的肌理,再点染朱砂;白杨林的阴影处则巧妙混用烙烫与水墨皴法,既有油画的厚重,又不失国画的空灵。

多年来,他创作了400余幅反映兵团故事的现代套彩烙画作品。其中,《胡杨情系列》荣获首届中国(苏州)民间艺术博览会精品奖、兵团首批绿洲文艺奖“荣誉奖”;《军垦记忆系列》入选“中国精神·中国梦”全国农民画创作展等。

为了让套彩烙画这门独特的技艺得以传承,杨新平常常走进学校,教导孩子们学习烙画。在一六四团小学的美术课上,孩子们围坐在桌前,目光中满是好奇与紧张,小手紧紧地握着烙笔,仿佛握住了通往奇妙艺术世界的钥匙。杨新平蹲在课桌间,手把手教他们控制温度:“烙画就像养小羊羔,劲大了会烫伤,劲小了不出纹。”

13年间,他自费购置的烙画笔堆满了木箱,教授的孩子超过3000人次。在展览馆的“小小传承人”专区,挂着一幅特殊的《小白杨》,稚嫩的线条间烙着“兵团亚克西”。杨新平说,这幅作品最让他感到骄傲。

2024年年底,在九师一六四团,杨新平精心筹备并成功举办了兵团首家“非遗”传承人的拜师仪式。这场意义非凡的仪式上,13名来自不同民族、怀揣绘画梦想的爱好者,满怀着对套彩烙画技艺的热忱,正式拜入杨新平门下,为“非遗”套彩烙画传承增添了浓墨重彩的一笔。

夕阳西沉,展览馆的《军垦情》画作浸在暖金色的光晕里,画中女兵肩头的坎土曼反射着微光,仿佛下一秒就会随着垦荒的号角挥向大地。杨新平轻抚早生华发的鬓角,手中的烙笔在暮色中泛着温润的光泽。

如今,64岁的他依然保持着清晨五点半起床创作的习惯。工作室的墙上钉着一张泛黄的纸条,上面是他用烙笔烫出的誓言:“只要兵团精神在绽放,这杆烙笔就永远有温度。”

武国才:一刀一剪里的文化情缘

兵团日报全媒体记者朱丹丹

武国才(右二)向教师和孩子们传授剪纸技艺(资料图片)。照片由本人提供

“咔嚓咔嚓……”剪刀翻飞,纸屑掉落。每天一个多小时,剪了7天,2月19日,武国才终于完成了剪纸作品《非遗传承》。

“在我们小时候,贴上了自己剪的窗花才叫过年呢。”今年49岁的武国才是军垦染色剪纸第二代传承人,每年他都会设计生肖主题剪纸。

2025年农历蛇年,武国才做了400多副以蛇年祝福为主题的剪纸作品,有卧着的,也有腾飞的,形态各异。在二师铁门关市开展的新春送春联活动中,他将这些作品作为新年礼物送给了职工群众。“把剪纸当作新春礼品,大家都特别喜欢,看到大伙满意,我心里也高兴。” 武国才感慨道。

1994年,武国才凭借着自己的努力和对艺术的执着追求,考入了河南省工艺美术学校。在学校里,他如饥似渴地汲取着各方面的知识养分,系统学习了素描、色彩、图案设计等课程,为他日后的剪纸创作打下了坚实的基础。

毕业后,武国才来到了二师铁门关市的团场学校教书。初到团场,他被这里独特的军垦文化深深震撼。广袤的戈壁滩上,军垦战士们战风沙、斗酷暑,用热血和汗水开垦出一片片绿洲,建起一座座新城。这些感人的故事,成为他创作的源泉。

白天,他在学校认真教学,课余时间,就一头扎进剪纸创作中。他翻阅大量的军垦历史资料,走访老军垦战士,听他们讲述过去的故事,寻找创作灵感。夜晚,在昏暗的灯光下,他拿着刻刀,在纸上反复构思、创作,试图用剪纸的形式,将军垦文化的精髓展现出来。

为了提升自己的剪纸技艺,武国才四处拜师学艺。他深知,剪纸艺术博大精深,要想有所成就,必须博采众长。“我通过学习不同的剪纸技巧,熟练掌握了各类剪纸的表现技法,逐渐形成了自己独特的风格。”武国才说。

在武国才的创作生涯里,有一幅作品让他记忆犹新。那是一幅名为《丝路雄关》的剪纸作品,为了创作这幅作品,他查阅了大量关于丝绸之路和当地历史的资料,并多次前往实地考察。在创作过程中,问题也接踵而至。如何用剪纸这一独特的艺术形式表现出雄关的雄伟气势,怎样在有限的纸张上展现出丝路的绵延,让武国才陷入沉思。他对着设计稿,一遍又一遍地修改,线条的粗细、图形的组合,反复斟酌。在一个多月的时间里,武国才全身心投入创作,常常在工作室一待就是一整天。终于,在他的不懈努力下,《丝路雄关》完美呈现在眼前。

当看到自己的作品完整呈现时,武国才激动得热泪盈眶。《丝路雄关》不仅在当地的艺术展览中获得了高度评价,也让他更加坚定了将军垦文化与剪纸艺术相融合的创作道路。

几十年来,武国才潜心创作,累计完成300余幅作品。这些作品题材广泛,内容丰富,从热火朝天的垦荒场景,到现代化城市的建设;从感人至深的抗疫故事,到充满生机的团场生活。它们就像是一部部生动的史书,以独特的艺术视角,记录着二师铁门关市的变迁。

为了让更多的人了解和爱上这门艺术,武国才积极对接二师三十八团文体广电和群团中心,成立了军垦染色剪纸工作室。工作室里,摆满了他的作品和各种剪纸工具,这里也成了兵地职工群众学习剪纸的乐园。

在三十八团中学,他还开设了军垦染色艺术培训课程。每周,他都会准时到学校为学生们授课。从最基础的握刀姿势,到复杂的图案设计;从简单的线条裁剪,到精美的染色技巧,他都耐心地讲解、示范。

在他的指导下,学生们创作出了一幅幅令人惊叹的作品,在各类比赛中屡获佳绩。包青元是三十八团的一名学生,也是武国才的得意门生。起初,她对剪纸只是略有兴趣,在武国才的悉心教导下,她逐渐掌握了剪纸的技巧,对剪纸艺术的理解也越来越深刻。

如今,她已经成为军垦染色剪纸第三代传承人,能够独立创作优秀的作品。“武老师不仅教会了我剪纸的技艺,更让我感受到了剪纸艺术背后蕴含的文化力量,我希望能像他一样,把这份热爱传递下去。”包青元说。

武国才还承担了师市教育局的教师剪纸培训工作。每次培训,他都精心准备,从理论知识到实践操作,毫无保留地将自己的经验传授给教师们。在他的带动下,越来越多的人加入到剪纸艺术的传承队伍中来。

看着教室里认真学习剪纸的师生们,武国才满是欣慰:“剪纸是中华民族的传统文化,军垦文化是兵团人的精神财富。我希望通过我的努力,让更多的人了解兵团历史,感受中华文化的魅力。”

巴依勒克:走到哪,就把欢乐带到哪

兵团日报全媒体记者朱丹丹、通讯员冉双国

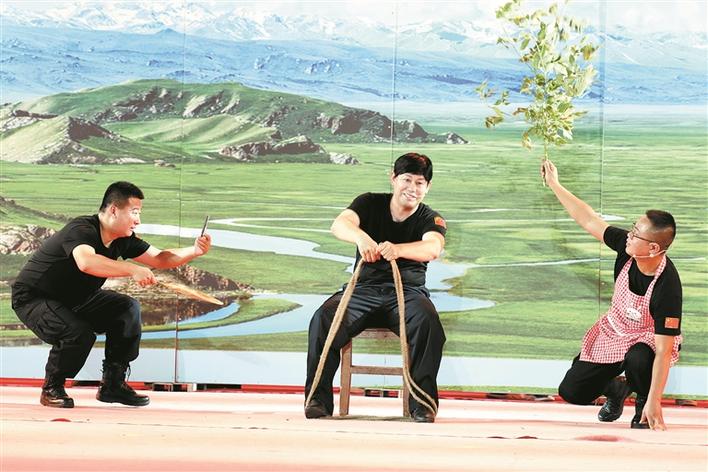

巴依勒克(中)在排练节目(资料图片)。冉双国 摄

春寒料峭,博尔塔拉河畔的五师八十九团职工综合文化中心内却暖意融融。随着“一二三四”的节拍声,身着各民族服饰的演员们正在紧张排练。人群中,一位戴着帽子的中年男子格外引人注目,他时而示范蒙古舞的抖肩动作,时而调整哈萨克族舞者的队形。他就是团场职工口中的“文艺大拿”巴依勒克。

1998年的秋天,当21岁的巴依勒克背着行囊回到家乡时,谁也没想到这个蒙古族青年会把文艺的种子播撒得如此绚烂。在新疆蒙古师范学校完成学业后,他被分配到团场加工厂当工人。轰鸣的机器声中,这个从小就是校园文艺台柱子的年轻人,用舞蹈找到了新的舞台。

“那时每到车间休息时,巴依勒克就会教我们跳蒙古族顶碗舞。”老工友王建军记忆犹新,“他用废料桶当鼓,把包装袋编成哈达,硬是把枯燥的工间休息变成了文艺课堂。”在巴依勒克的带动下,工厂文艺队连年获得团场汇演冠、亚军。这支由钳工、电工、搬运工组成的队伍,成了当时团场最亮丽的文化名片。

2002年,巴依勒克被团场推荐到石河子大学深造,攻读农学专业。毕业后,巴依勒克又陆续被团场安排到六连、七连、十连等多个连队担任农业技术员。

白天,他穿梭在棉田给职工群众做种植指导,夜晚,连队活动室就成了他的临时排练场。巴依勒克总是在工作之余,积极组织职工群众排练文艺节目,丰富连队的文化生活。八十九团文艺爱好者齐彦冰回忆:“巴老师总说‘庄稼要浇水,文化也要滋养’。他时常带着我们唱歌跳舞。”

在八十九团十二连党支部书记、连管会指导员樊川疆的办公桌上,至今保留着2015年连队文化建设的统计表:全年组织文艺活动42场,组建民族乐队1支,培育文艺骨干23人。

“巴依勒克就像文化火种,走到哪里就把欢乐带到哪里。”樊川疆感慨道,“现在每到傍晚,职工群众都会在连队的文化广场上载歌载舞,这也成了我们农旅融合发展的‘金字招牌’。”

2023年盛夏,在兵团第十二届文艺汇演现场,当《中华手拉手》的旋律响起,由汉族、蒙古族、维吾尔族、哈萨克族等多民族演员组成的舞蹈队惊艳全场。演员们手中的红绸如彩虹般交织,56个民族的形象在舞台上跃动。这个由巴依勒克参与编导的节目,震撼了全场,获得了观众的热烈掌声。

走进巴依勒克的家中,目光瞬间被那面挂满荣誉证书的墙所吸引。一本本排列整齐的证书,清晰地记录着他25年来在文艺领域的辛勤耕耘。

从博州第三届广场文化节,到兵团第五届职工业余文艺汇演,巴依勒克凭借着对艺术的热爱与执着,多次斩获优秀演员的殊荣。在这一叠厚厚的证书间,一张泛黄的老照片显得格外醒目。照片里,童年的巴依勒克穿着蒙古袍在草原起舞,他的身后是母亲温柔的目光。“母亲总说舞蹈是心灵的桥梁,现在我懂了,这座桥连接的是各族同胞的心。”抚摸着照片,巴依勒克眼含泪光。

夜幕降临,文化馆的排练渐入高潮。巴依勒克正与新疆音乐家协会专家推敲新节目《同心筑梦》的细节。“这里要突出塔吉克族鹰舞的刚健,那边蒙古族顶碗舞要更柔美……”他的笔记本上密密麻麻记满了各种构思,笔记本的扉页上,“铸牢中华民族共同体意识” 几个大字苍劲有力 。

八十九团文体中心主任王红荣算了笔账:近十年,巴依勒克义务指导文艺活动超600小时,带出文艺骨干127人,原创作品43个。“他不仅是编导演员,还是服装师、灯光师。”王红荣指着整饬的服装间说,“这里的所有演出服和道具,他闭着眼都能说出每件的来历。”

窗外,北疆的星空格外明亮。排练间隙,巴依勒克习惯性为年轻演员披上外套。“文化润疆不是口号,而是每一次抬手投足的传承,是每一晚载歌载舞的相聚。”望着镜中整齐划一的舞姿,这位48岁的文艺老兵笑容灿烂。此刻,文化馆的灯光仿佛化作星河,照亮了每个人心底的团结乐章。